Одним из революционных ангелов выступает главная героиня картины – Полина Шнайдер, сумевшая к окончанию гражданской войны похвастать внушительным списком перевоспитанных ретроградов. В этом нелегком деле ей помогал ее сильный характер, дар убеждения и, разумеется, маузер. В поворотном 34-м году личное дело героини, проходящей под кодовым именем Полина-Революция, вновь оказывается на столе у соответствующих органов: ей предстоит нелегкая задача по конвертации несговорчивого племени северных хантов в образцовых советских граждан.

Кроме Полины группа миссионеров, добровольно-принудительно отправленных на север, состоит из разнообразных деятелей искусства, преуспевших в сбрасывании традиции «с парохода современности». Полина, как и некоторые из ее товарищей, относится к задаче без лишнего энтузиазма, если не сказать скептически. Революционеры не слишком уверены в благополучном исходе своего предприятия; не уверены они и в том, что им удастся благополучно вернуться к жизни, в которой лишь совсем недавно воцарился относительный покой. Тем временем и покой этот уж начинал рассеиваться: мы видим эпизод, в котором превентивно арестовывают актеров латышского театра за то, что, по слухам, «латыши готовят мятеж». На недоумение театрального режиссера, желающего страдать от несправедливости вместе с актерами, картонная нквдшница картонно отвечает, что «каждому овощу свой срок».

Большинство диалогов в фильме вообще удивительно театральны и неправдоподобны, и, судя по всему, составлены и отыграны так намеренно, в полном соответствии с авторским замыслом. Вероятно, по Федорченко, реальность середины 30-х отличалась от любительского театра только ценой, в которую обошлись народу ошибки режиссеров раннесоветской жизни. И никакие авангардные приемы того не стоят, хотя и серьезнейшим образом декорируют контекст (по крайней мере, Федорченко использует спектакулярный ресурс русского авангарда на полную катушку). Этот контекст населен персонажами, в которых можно долго искать черты Мейерхольда, Шкловского, Прокофьева, Эйзенштейна и прочих, и с тем же успехом можно их не искать: все они лишь ангельские, бесплотные собирательные образы, которые можно переставлять местами без опаски исказить исторический смысл. Несмотря на то, что, по заявлениям Федоченко, он действительно изучил огромное количество биографий художников-авангардистов и всячески ратовал за фактологическую точность, на выходе мы получаем ровно противоположный эффект. Отсутствие какого бы то ни было смысла и исторической укорененности – в этом, похоже, главный конек и одновременно ключевой провал «Ангелов». И здесь, по всей видимости, стоит поставить вопрос ребром: зачем режиссеру понадобился авангард, выхолощенный и высушенный до красочной, пустой шелухи? Каково значение подобного разговора – разговора о русском авангарде, лишенном своих целей и своего содержания? Не является ли подобная попытка репрезентации провальной просто потому, что превращается в комфортную болтовню о прелестях художественных решений – в то, что авангард ненавидел, с чем боролся до последней капли краски? Ах, как это мило, присобачить бульдогу крендель в качестве крылышек, подвесить его на веревке к потолку и вообразить, что он есть маленький революционный цеппелин. Этот прием и сейчас может показаться зрителю забавным, сыграть на руку Федорченко, выставив его фильм якобы независимым, якобы авангардным. На поверку же вся эта эфемерная и бессмысленная конструкция оказывается лишь маскировкой самого простого, мейнстримного послания-предложения – давайте смотреть на весь этот страшный красный террор, как и, в общем-то, на авангард, как на чью-то безумную, дикую фантазию.

Однако обессмысливание авангарда – лишь часть красивого жеста в сторону деполитизации истории. По сюжету, оказавшись у хантов, Полина сотоварищи сразу же бросается выполнять задание и фиксировать достижения на фотокамеру: вот здесь ханты покорно слушают лекцию о супрематизме, тут женщины в помаде и с остриженными на городской манер волосами, а вот и первая девочка, рожденная не в лесу, а в настоящем родильном доме. Словом, революционеры куют из хантов советского человека всеми мыслимыми и немыслимыми способами, но что-то идет не так. Несмотря на отсутствие протеста, ханты остаются бесконечно верны своей богине, и никакая советская власть им не указ. Здесь происходит одна из поворотных, критически важных сцен, о которой стоит сказать отдельно.

Полина решает собственноручно разобраться с богиней хантов вопреки высказнному ими предупреждению и всяческим суевериям («Если она сильнее меня, пусть она меня убьет») и отправляется на маленький озерный остров, где эта богиня обитает. Там Полина играет с ритуальными объектами, с любопытством изучает приметы «дикарских» обрядов и даже прыгает с копьем, пародируя легендарную богиню (правда, лишь в собственном воображении). По возвращении с острова Полина тяжело заболевает, ее организм буквально борется со смертью, посланной ей не иначе как в наказание за кощунственное поведение. Однако благодаря то ли физическим силам, то ли целительным примочкам из волшебного снега, она все-таки идет на поправку. Так поединок разума и веры временно заканчивается ничьей.

Можно подумать, что в этой сцене Федорченко осуществляет своего рода деколониальный поворот, реверанс в сторону Другого, затоптанного просвещенным сознанием. Увы, он лишь ставит перед нами вопрос, обозначенный в самом начале: не восходят ли любые убеждения к одному и тому же – к вере? Так чья же вера окажется сильнее – красных просветителей или северных дикарей?

Признаков этой универсалистской позиции режиссера в фильме немало. В его интерпретации два равнозначных мировоззрения, которые при иных обстоятельствах могли бы сосуществовать в одном мире, сталкиваются насильно. Камера выхватывает кадр, в котором трогательные фигурки красногвардейца и ханта, сделанные из папье-маше, лупят друг друга маленькими ручками, но ни один из них никак не может одолеть другого. Итог подобной борьбы весьма предсказуем, хотя режиссер для наглядности все-таки разворачивает в финале полноценную драму с отрезанием век и детским плачем. Виной тому – чей-то злой замысел, может быть, это замысел самой истории, и именно поэтому ее стоит по возможности вырезать, вынести за скобки фильма.

Идеи и проекты, убеждения и даже религиозные предрассудки – вещь преходящая, говорит Федорченко. Что же из этого следует? Россия будто бы возвышается над этими глупыми схватками мелких идей. Россия больше всякой традиции, больше самого большого нарратива, а нарратив этот – языческий ли, коммунистический ли – оказывается просто опиумом народа, за который периодически проливается чья-то кровь. Эти предположительные выводы поразительно напоминают риторику Мединского об «исторической России, которая возродилась из пепла». Неслучайно в приветственных титрах «авторского» кино мы видим логотип Минкульта, и, по словам самого Федорченко, фильм снимался с личного одобрения министра (Мединский опасался, что режиссер будет «перевирать исторические факты» и затребовал сценарий, который в результате одобрил). При этом ошибкой было бы из-за этого утверждать, что фильм Федорченко содержит элементы политического заказа, пусть и осуществленного по инициативе «снизу» – это огульное обвинение и большая глупость. Причиной подобного совпадения являются более тонкие, структурные процессы. Минкульт смотрит на историю, по рекомендации Мединского, «сверху» – сквозь призму новой концепции «единой тысячелетней истории» великой страны, Федорченко – тоже сверху, но уже с высоты своей авторской метапозиции. Интереснее здесь другое – что кино, которое пытается быть новаторским, внезапно делает ставку на моральный универсализм и абстрактное единство, предпочитая их логике разрыва; и что такое кино воспроизводит деполитизированные представления об истории, полностью совпадающие с официальной версией власти (кстати говоря, озвученной Мединским уже после того, как фильм был закончен). Почему же так произошло с фильмом Федорченко? Трудно понять, кому лучше всего адресовать этот вопрос – режиссеру, зрителю, художественному сообществу или тем самым структурам, которые, как известно, не выходят на улицы.

Марина Симакова – социальный исследователь, критик культуры

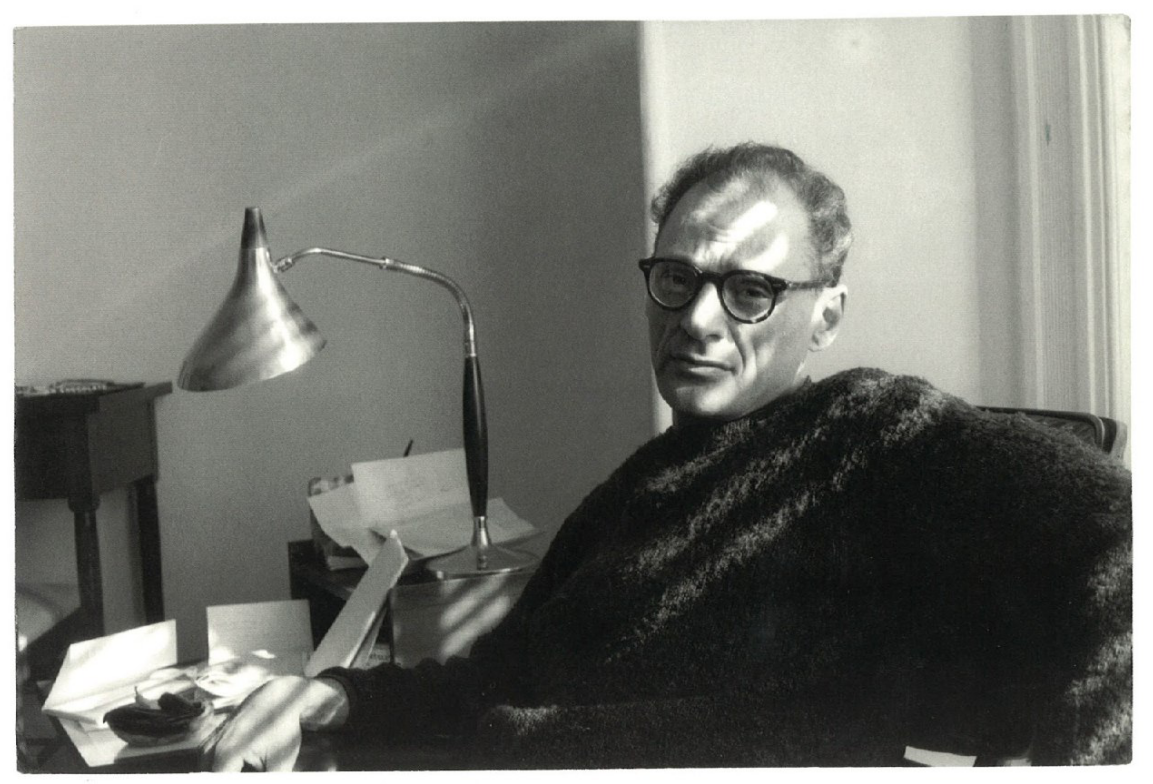

]]> 17-го октября исполнилось сто лет со дня рождения писателя и драматурга Артура Миллера. Продавцы книжных магазинов имеют обыкновение путать его с более известным однофамильцем, Генри Миллером, чьи провокационные романы неизменно возбуждают интерес молодых читателей. В то же время имя Артура Миллера надолго закрепилось на страницах хроники глянцевых журналов, занимающих пограничную территорию между ЖЗЛ и бульварным романом: там Миллер постоянно присутствует как один из ярких супругов актрисы Мэрилин Монро. Сегодня пьесы Артура Миллера являются признанной классикой американской драматургии. Марина Симакова рассказывает о некоторых фактах творческой биографии писателя и его единственном полноценном романе.

17-го октября исполнилось сто лет со дня рождения писателя и драматурга Артура Миллера. Продавцы книжных магазинов имеют обыкновение путать его с более известным однофамильцем, Генри Миллером, чьи провокационные романы неизменно возбуждают интерес молодых читателей. В то же время имя Артура Миллера надолго закрепилось на страницах хроники глянцевых журналов, занимающих пограничную территорию между ЖЗЛ и бульварным романом: там Миллер постоянно присутствует как один из ярких супругов актрисы Мэрилин Монро. Сегодня пьесы Артура Миллера являются признанной классикой американской драматургии. Марина Симакова рассказывает о некоторых фактах творческой биографии писателя и его единственном полноценном романе.

За свою долгую жизнь Миллер прошел длинный путь от мальчика на побегушках, помогающего разорившимся родителям справиться с нуждой в период великой депрессии, до бродвейского драматурга, чье имя то и дело мелькало на страницах газет. За тяжелым подростковым периодом, который писатель провел в Бруклине, последовали непростые студенческие годы, когда Миллер трудился разнорабочим, затем была журналистика, первая проба пера в качестве драматурга и неожиданно скорый успех. Уникальной чертой Миллера было его умение работать с социальной проблематикой, пронизывающей простые человеческие истории – истории, в которых люди оказываются заложниками собственных заблуждений, предрассудков и ошибочных надежд. В центре самой знаменитой его пьесы «Смерть коммивояжера», снискавшей ему Пулитцеровскую премию, находится история сложных семейных отношений, драматизм которых связан с тем, что отец не может смириться с неудачами сына и отказывается признать его трезвое решение отказаться от погони за американской мечтой.

Любопытный факт: считается, что другая пьеса Миллера, «Суровое испытание», написанная в 53-м году по мотивам реального судебного процесса над так называемыми «салемскими ведьмами», является очевидной аллюзией на американскую реакцию и маккартизм. Параноидальную политику сенатора Маккарти, одержимого антикоммунистической истерией и постоянным поиском внутренних врагов режима, неоднократно называли не иначе как «охотой на ведьм». Так история из 17-го века, согласно которой жители пуританской деревни искали ведьм, повинных в непонятном заболевании двух девочек, и судили наиболее беззащитных членов крестьянской общины, вешали и пытали рабынь и т.д., оказалась очень точной и своевременной иллюстрацией маккартизма. Ответные действия со стороны властей не заставили себя долго ждать. Миллер был вызван на ковер в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности для того, чтобы раскрыть имена писателей, состоявших в компартии или симпатизировавших коммунистам (существует мнение, что основанием для этого послужила не столько пьеса, сколько сам факт посещения Миллером встреч коммунистов десятилетней давности). Называть имена Миллер категорически отказался, сославшись на наличие совести и нежелание причинять вред кому бы то ни было. Впоследствии писатель не раз будет подвергаться критике со стороны моралистов и за красивую жизнь, и за отказ воспитывать сына с синдромом Дауна, однако уважение, заработанное твердым отказом сотрудничать с людоедским режимом под психологическом давлением и угрозой тюремным сроком, останется с ним навсегда. Миллеру также принадлежит целая серия критических эссе и рецензий в марксистском журнале New Masses[ref]Журнал New Masses выходил в США с 1926-го по 48-й год. В разное время в нем публиковались такие ключевые для американской литературной традиции авторы, как, например, Теодор Драйзер и Юджин О’Нил.[/ref], опубликованных еще до того, как Маккарти инициировал кампанию по борьбе с коммунистами. Писатель работал под псевдонимом Мэтт Уэйн, и с некоторыми из его текстов можно и сейчас свободно ознакомиться в он-лайне архиве журнала.

Литературное наследие Миллера не исчерпывается пьесами, которые писатель, как может показаться, производил регулярно и в больших количествах. Миллеру пробовал себя в прозе, оставив несколько коротких новелл и рассказов. Но особого внимания заслуживает его единственный роман под названием «Фокус». В России он впервые появился в печати в 2007-м году в серии «Проза еврейской жизни»: Миллер происходил из еврейской семьи и одной из центральных тем романа является антисемитизм. Этот роман, однако, заслуживает не только отдельного разговора, но и безусловного выхода за границы гетто национальной литературной традиции.

Главный герой «Фокуса» – обычный добропорядочный американец по фамилии Ньюмен, несколько неуверенный в себе и мало интересующийся тем, что творится за пределами его микромира. Самые желанные для Ньюмена вещи – стабильность и постоянное социальное одобрение. Вот уже 20 лет он бессменно работает в одной и той же корпорации, пять дней в неделю отгораживаясь от коллег маской англиканского отчуждения. Пропорционально росту могущества и влияния компании у Ньюмена усиливается переживание собственной малости и слабости: громада корпорации, владеющей сетью небоскребов во всех штатах, вселяет в него дикий ужас, ибо одинокий человек в схватке с ней бессилен, даже если он тысячу раз прав. В компании приняты антисемитские законы, вызывающие у Ньюмена исключительное согласие: он ведь терпеть не может евреев. Ньюман, вообще-то, настоящий расист и антисемит, и к людям он относится одновременно с большой осторожностью и антропологическим интересом.

Однако расизм и антисемитизм Ньюмана – это не национальная гордость, не попытка следовать закону «крови и почвы» (и, кстати, не потому, что конструирование такого закона в Америке 30-х может выглядеть по меньшей мере комичным). Ньюмен презирает евреев, афроамериканцев и пуэрториканцев за то, что они уже презираемы, за их стигму и тяжелое социальное положение. Точно также он презирает неудачников, по той или иной причине оказавшихся без достойной работы. Право сильного, с которым сталкивается Ньюмен, слушая откровенно расистские и антисемитские оскорбительные выпады своего начальника или своих соседей, вызывает у него искреннее восхищение. Он себя, увы, среди сильных пока не видит: какое-то смутное сомнение, то ли скромность и слабость голоса, то ли рудименты этического чутья не дают Ньюмену самому открыто декларировать свою ненависть к евреям. Это крайне важный момент: социальный расизм Ньюмена расположился в самом центре расизма обычного (и антисемитизма), он оказывается его основной движущей силой. Именно этот феномен можно было наблюдать на протяжении долгих лет американской сегрегации, последствия которой, как известно, не изжиты и до сих пор.

«Притворившись, что поглощен чтением, он выглянул из-под края газеты на сидящего перед ним пассажира. Кепка рабочего. Грязная водонепроницаемая куртка с вязаным воротом и манжетами. Глаз мужчины видно не было. Наверное, маленькие, решил он. Украинец или поляк… неразговорчивый, тяжело работающий, предрасположенный к крепким напиткам и тупости.

Он перевел взгляд на человека рядом с рабочим. Негр. Он посмотрел дальше и обомлел. Забыв обо всем, он даже попытался шагнуть ближе. Сидевший там мужчина был для него как редкостные часы для антиквара. Мужчина степенно читал «Таймс». У него была светлая кожа, гладкая прямая шея, волосы под новой шляпой, очевидно, были светлыми. Прищурившись, мистер Ньюмен высмотрел у изучаемого объекта мешки под глазами как у Гинденбурга. Рот ему не удалось разглядеть, поэтому он придумал его сам – широкий, с пухлыми губами. Он удовлетворенно расслабился, как всегда, когда играл по пути на работу в эту тайную игру. Возможно, во всем поезде только он один и знал, что этот светлокожий господин с большой головой был не шведом, не немцем, не норвежцем, а был евреем».

Словно для того, чтобы оправдать незавидное положение, из-за которого ему неприятны те или иные люди, или же, напротив, найти какой-то изъян в людях крайне успешных и привлекательных, Ньюмен постоянно выискивает в них признаки еврейства. Почему он испытывает такую брезгливость по отношению ко всем угнетенным и отверженным, к тем, кто не очень опрятно и хорошо одет, но ежедневно противостоит трудностям, не теряя дружелюбия и человеческого лица? Конечно же, Ньюмен страшно боится стать одним из них, потеряв то, что у него есть – положение, репутацию, службу. Именно это с ним вскоре и случается. Ньюмена подводит зрение, и доктор прописывает ему очки, надевая которые герой-антисемит становится подозрительно похожим на еврея. Ньюмен переживает сильнейшую фрустрацию, его увольняют с работы, соседи начинают измываться над ним. Даже в любимой гостинице, подарившей ему когда-то столько приятных впечатлений, ему отказывают в услугах (не прошел «фейс-контроль»!). Ньюмен считает происходящее чудовищной несправедливостью. Он последовательно доказывает всем и каждому, что не имеет еврейских кровей, а в какой-то момент даже посещает собрание активистов-антисемитов для того, чтобы продемонстрировать свои убеждения. Однако все его попытки реабилитироваться терпят фиаско.

Можно подумать, что в «Фокусе» Миллер совершает своего рода лево- либеральный жест – указывает на коллективную ответственность за общие несчастья, превращая частную жизнь героя в сцену, на которой разыгрывается социальная драма. Так, даже в самое реакционное время, когда господствующие группы прикладывают максимальные усилия, чтобы укрепить свое пошатнувшееся положение, в роли безработного, исключенного и отвергнутого всегда можешь оказаться ты сам. Но в действительности Миллер действует гораздо тоньше. Вопреки убеждениям Ньюмена и фотографиям его крестин, читатель ничего не знает о нем кроме того, что в 1871-м году его семья прибыла в Америку из Англии. Фамилия Ньюмен также может иметь самое разное происхождение. В конце романа герой не только сам начинает сомневаться в том, что он англо-саксонец, но и объединяется со своим еврейским соседом для того, чтобы дать отпор воинствующим антисемитским группировкам. Что же из этого следует?

Столкновения на почве расизма и антисемитизма – это, конечно, борьба кажимостей и стереотипов. Но условность этой борьбы связана не только с ее социо-культурными основаниями, с навязчивым желанием людей приписывать социальной реальности и историческим обстоятельствам неизменную природу и вульгарную биологическую логику. В социальной системе координат не существует ни неизменной природы, ни природы с дискретно изменяемыми параметрами. Попытка представить свое «истинное лицо» (я не тот, за кого вы меня принимаете или я не тот, за кого себя выдаю) и стремление зафиксировать сложную и изменчивую человеческую натуру – ошибки одного порядка.

Безусловно, роман Миллера – это в первую очередь документ эпохи. Миллер не понаслышке знал Бруклин 30-х и 40-х годов, наблюдал расовую сегрегацию, а также тяжело переживал по поводу событий, происходящих в то время в Европе. Можно считать его роман и выступлением против бытового эссенциализма, за которым почти всегда стоят страх, невежество и конформизм. Вместе с тем, сегодня имеет смысл увидеть в романе протокритику политики идентичностей. Ньюмен так отчаянно пытается принадлежать к привилегированной группе успешных белых американцев англо-саксонского происхождения еще и потому, что совершенно не понимает своих желаний. Все, что с ним происходит – работа и ее неожиданная потеря, романтические отношения, идентификация его как не-еврея и как еврея – происходит фактически случайно, само собой. Ему не просто страшно стать кем-то неправильным/неудобным, но и боязно оказаться никем. Боязнь такого рода сегодня можно наблюдать повсеместно: она принята, освоена и даже институционализирована. Требование постоянной самоидентификации в официальных документах, в любых бланках регистрации и даже на неформальных дружеских сборищах – это массовое противостояние этому страху, общее осуществление функции контроля друг за другом. Необходимость определяться, встраивать себя в этнические, гендерные и прочие рамочные договоренности (в которые никто не может вписаться до конца), требование соотносить свой выбор с некой надклассовой и надисторической общностью ничем не лучше стремления соотносить себя с ожиданиями других. У этих ожиданий всего лишь изменился фокус.

Марина Симакова — социальный исследователь.

]]>

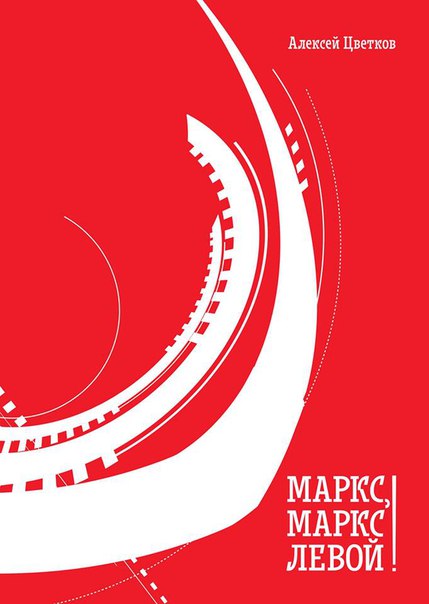

Три года назад на презентации своей книги «Поп-марксизм» Алексей Цветков говорил о необходимости нового марксистского разговора. Этот разговор, преимущественно с представителями постсоветского поколения, требовал нового языка — языка легкого и ясного, популярного.

Новая книга – попурри из совершенно разных по тематике и стилю текстов, продолжающих поп-марксистскую просвещенческую линию. Цветков знакомит своего читателя с левыми сюжетами, обращаясь к образцам актуальной поп-культуры, личным заметкам и воспоминаниям, а также к довольно известным историческим фактам. Здесь он выступает то в роли умудренного опытом товарища, то в роли морализирующего басенника; так или иначе, он рассказчик, умеющий первоклассно травить марксистские байки. Цветков намеренно упрощает философские концепты и аналитические выкладки, пытаясь решить одновременно две задачи: увлечь и объяснить. Так, с его легкой руки краткая биография советского структуралиста Ильенкова превращается в литературный байопик, а история РАФ – в захватывающий молодежный детектив, романтическим героям которого хочется начать подражать немедленно и безоглядно. Описанная в текстах «политическая борьба», где бы она ни присутствовала – на конспиративных квартирах леворадикалов, на веселом первомайском митинге или в ленинской библиотеке – видится чем-то захватывающим, прекрасным и никогда не выходящим из моды, прямо как в фильме «Мечтатели». Революция – это умные мальчики и красивые девочки (и наоборот), это разговоры до утра и нарисованные за ночь плакаты, это реющие на холодном ветру знамена и тепло человеческих тел.

«Когда произошла твоя внутренняя революция?» — пытливо спрашивает Цветков у своего молодого читателя. С каких пор ты симпатизируешь левым? В каких обстоятельствах произошло твое самое личное политическое событие? Этот риторический прием, словно позаимствованный из сценариев групп поддержки, носит парадоксальный характер. Он одновременно подчеркивает необходимость осознания читателем собственной позиции и явно указывает на возможность ее разоблачения. В этом парадоксе – суть самого метода: сначала Цветков предлагает примерить модную футболку с Че Геварой, но тут же указывает на то, что эта самая футболка не сделает из читателя революционера.

Схожий парадокс можно обнаружить не только в методе, но и в теле текста, где он уже приобретает проблемный характер. С одной стороны, Цветков берется рассказывать о марксизме простым языком для рекрутинга и поддержания свежей, а значит, малоподготовленной аудитории. С другой стороны, он требует от неофитов достаточной подкованности: они должны не просто интересоваться левой культурой, но и хорошо в ней ориентироваться. Дело здесь не только в назидательной просьбе Цветкова разобраться с внутренней революцией. Дело в том, что в некоторых текстах встречается неожиданно большое количество имен коллег, соратников и многочисленных знакомых из левой среды. Видимо, предполагается, что знакомство читателя со всеми этими персонажами (хотя бы виртуальное) уже состоялось. А если это не так? И хотя разбрасывание именами отчасти оправдано персональным, мемуарно-дневниковым характером некоторых заметок, читателю может быть в них неуютно. В конце концов, ситуация мимолетного попадания в клуб «для своих» редко оказывается комфортной для визитера. Например, критический очерк о состоянии либеральной поэзии, также изобилующий вполне реальными именами и фамилиями, включает даже сплетню о том, как поэт К. поссорился с поэтом М. Это можно объяснить только тем, что в процессе популяризации марксистских идей Цветков занимается своего рода олитературиванием реальности, когда любая сплетня имеет все шансы превратиться в полноценную басню или повесть («Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

Что касается идей, то в книге имеется любопытное предложение Цветкова по регулированию конкуренции. Он предлагает некую модель организации труда («общество альтруистической конкуренции»), согласно которой люди конкурируют не за блага, а за степень быть полезными, тем самым постоянно повышая уровень своей компетенции и профессионализма, ставя новые и новые рекорды. В основе такой конкуренции лежит честная борьба за общественное внимание, соперничество за признание (почему не тщеславие, замешанное на комплексе «хорошего человека»?). Однако на службе у современного капитализма уже давно состоит потребительская мифология, и вместе с хлебом, йогуртом и стиральным порошком люди надеются приобрести радость, уют, привлекательность и даже любовь. Чем же предложенная Цветковым модель будет отличаться от современного мира, где приобретаемые в товарной и символической форме радость и любовь давно стали показателями личной самореализации и предметом сторонней оценки (т.е. социального одобрения и признания)? Это нуждается в пояснении. В новой системе Цветкова все эти вещи не опосредованы деньгами, а труд — товарами. Поэтому подобное соперничество обещает быть лучше борьбы всех против всех за кусок хлеба: в нем не происходит классического отчуждения, и мерой всему остается простое человеческое отношение. Правда, почему гонка за личную востребованность не рискует обернуться еще большей атомизацией, обособлением индивидов (пусть их интересы и будут лишены экономической составляющей), Цветков до конца так и не объясняет.

Есть в книге важный разбор известной антитезы, лежащей в основе либерально-гуманистической критики: противопоставление слезинки ребенка потенции всякой революции. Цветков справедливо пишет о том, что на ответное заявление левых «посмотрите, сколько детских слез проливается из-за нынешней системы», приверженцы гуманистического аргумента реагируют одинаково. Как правило, они водружают воображаемые ведра с детскими слезинками на весы, пытаясь доказать, что в революционном ведре слезинок при любом исходе окажется больше. Далее Цветков говорит о неизбежности «кровавых зеркал» при революции, и одновременно с этим впадает в схожий соблазн вешать все происходящее в граммах: «революция 1917-го года была одной из самых бескровных» — утверждает он (и вообще «это белые начали гражданскую войну» и т.д.).

Привычка спекулировать на детских страданиях действительна очень не хороша, а слова Ивана Карамазова, направленные на критику некой высшей гармонии в христианстве, вообще едва ли применимы к дискуссии на тему общественных преобразований. Однако проблема слабости гуманистического аргумента, как пытается объяснить Цветков, сводится к невозможности увидеть текущий миропорядок как постоянное совершение множественных актов насилия в стремлении этот порядок удержать и за него удержаться.

Удачное теоретическое обоснование бессмысленности этого конфликта присутствует, например, в знаменитой статье Вальтера Беньямина «К критике насилия», где различаются два типа насилия: правоустанавливающее и правоподдерживающее. Правоустанавливающее насилие творится во время революционных событий, правоподдерживающее – происходит каждый день. Насилие есть источник и следствие всякого договора, в том числе общественного. Вряд ли существует договор, при подписании которого не пролилось ни одной слезы ребенка, но и исполнение этого договора неизменно сопровождает детский плач.

Так что стоит все-таки окончательно отказаться от контрпродуктивной попытки мерить взрослые цели и взрослые же средства детскими слезами. Детьми вообще слишком удобно прикрываться: трогательные младенцы, котики и прочие популярные образы современной культуры обеспечивают эмоциональную нагрузку и создают визуальный информационный шум. Шум, маскирующий происходящее, скрывающий все то, что терпеть невозможно – все то, что хотелось бы изменить. Шум, отголоски которого постоянно звучат у Цветкова. Но в том, какой именно шум мы видим и слышим, можно при определенной сноровке угадать историческую логику и рассмотреть ту самую замаскированную реальность. Ради того, чтобы этому поучиться, пожалуй и стоит прочесть эту книгу.

Марина Симакова — социальный исследователь.

]]>

Массовая истерика, разыгравшаяся на этой неделе по поводу бракосочетания 17-летней девушки и главы чеченского МВД, все еще не утихает. Свадьба тысячелетия, случившаяся с благоволения самого Главы Чеченской Республики, — это действительно показательное дело. Но дело это, в каком-то смысле, и совершенно прозрачное.

Налицо две широко известные проблемы: с одной стороны, это мутные, если не сказать «темные», отношения Кремля с Чечней, за которыми стоит череда подковерных договоренностей, а с другой, общая плачевная ситуация с гражданскими правами и их защитой, в том числе с правами женщин в нашей стране. Обе темы неизбежно вызывают популярные дискуссии о неограниченном произволе со стороны власти (государственной, чиновничьей, медийной) и о насилии (мужском, информационном), каждый раз простирающиеся далеко за пределы основной темы разговора. Порождая таким образом бесконечное количество личных микроконфликтов, дебаты достигают той точки кипения, в которой консенсус становится по определению невозможным.

Возмущенные происходящим указывают не только на непроясненность факта добровольного согласования брака, но и на возрастной мезальянс (такой существует?!), внешние данные жениха и невесты, особенности поведения брачующихся в ЗАГСе – в общем, ведут себя, как и подобает всякой эмоционально вовлеченной публике. Хорошо бы нашелся тот мальчик, который бы вовремя крикнул «А король-то голый!», только на месте короля сегодня окажется аудитория. Эта смена ролей, в общем-то, очевидна: всякая аудитория сегодня ведет себя как «целевая», оказываясь средством воспроизводства постфордистского порядка и сложной системы информационных зависимостей. Мизансцена при этом остается прежней. Итак, у нас имеется застывшая в бессилии чеченская невеста и процессия из обнаженных представителей жадной до пересудов толпы. И пока мы, зрители, оказавшиеся на подмостках, не перестанем выплескивать свою голую субъектность друг на друга, никакой эмансипации – ни нам, ни чеченской невесте – не видать.

Кроме прочего, в дискуссиях на тему особо выпукло обозначилось отношение к Чечне как к внутренней колонии России. Несистемная оппозиция коллективно оплакивает невесту, одновременно ужасаясь дикости происходящего и тому, что эта дикость творится где-то под боком, в границах единого как-бы-демократического и светского государства. Обладатели тонких чувств и просвещенного разума хотят поучить чеченских жителей цивилизованным манерам, обезопасив тем самым себя от возможных варварских набегов на свою территорию, от покушения на свои представления о прекрасном и справедливом. В то же время прокремлевская публика, напротив, восхищается скромностью кавказских невест, ставя их кротость и женственность в пример столичным барышням, придерживающимся, по мнению строгих критиканов, чересчур свободных взглядов. Одно крыло диванно-колониальных войск ведет себя хуже другого, предлагая набраться сакральной мудрости у дикого народа, сохранившего доступ к большим истинам, и попользоваться, поиграть в эту мудрость, словно это какие-нибудь нарды в футляре сандалового дерева. Несмотря на очевидную разницу двух описанных выше позиций, легко увидеть, что обе траектории рассуждений суть рудименты колониального отношения, которое прекрасно укладываются в пространство нового патриотического мифа, попутно укрепляя его имперско-патриархальный фундамент.

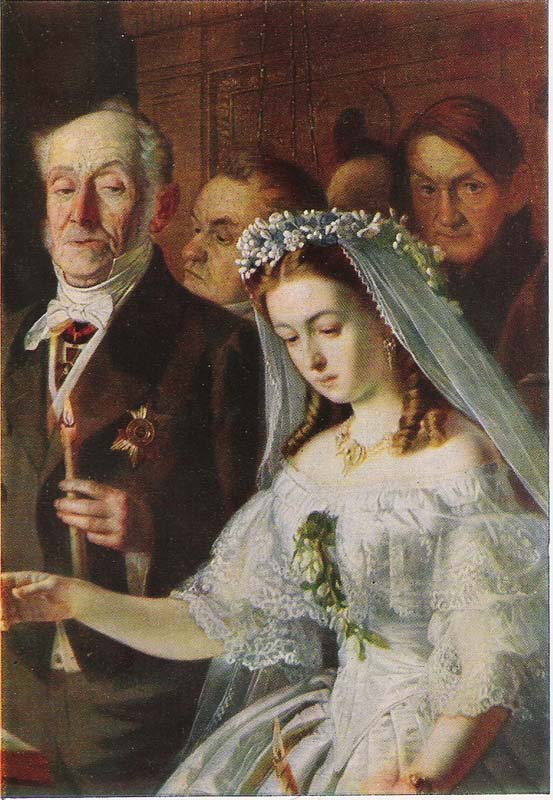

Критические дискуссии в виртуальном пространстве всегда богаты на культурные референции, в силу эффекта узнаваемости сообщающие информации вирусный характер. Самым популярным образом на тему чеченской невесты, весьма предсказуемо, стала картина Пукирева «Неравный брак» (хотя возрастной аспект, повторюсь, имеет мало отношения к тем проблемам, симптомом которых является пресловутое бракосочетание). Самым неординарным и, пожалуй, точным – отрывок из новеллы Владимира Сорокина «Настя». Напомню, что по сюжету новеллы, изобилующей приметами позапрошлого века, родители заживо зажаривают свою 16-летнюю дочь Настеньку, а затем с удовольствием в течение долгих вечерних часов лакомятся ее нежным мясом в компании важных гостей.

В случае с Настенькой стоит обратить внимание вовсе не на факт зверского уничтожения малолетней и не на разнузданное ликование по этому поводу. Важно здесь то, что, согласно повествованию, юная жертва была, в общем-то, не против зажариться на потеху родителям. Настенька о своей участи знала заранее, с трепетом ждала дня экзекуции и приняла свою страшную смерть с неменьшим достоинством, чем Мальчиш-Кибальчиш, оказавшийся в руках буржуинов. Настенька радостно залезла на печную лопату, потому что ее к «этому» хорошо подготовили. Неверно было бы сказать, что Настенька полезла в печку по прямому принуждению. Но неверно и то, что Настенька хотела быть съеденной. Настеньку научили этого хотеть.

Чеченская невеста Луиза «громко и четко» произнесла свое решающее «да» не из страха и возможного давления, не из-за того, что она оказалась игрушкой в руках сластолюбивого горца, и уж точно не потому, что оппозиционным СМИ не удалось с пристрастием допросить всех родственников и докопаться до «истины». Да и родители, которым сполна досталось от обвинителей (дескать, не смогли защитить), зазря получили свою долю критики. Как и в истории с Настенькой, они являются лишь символической фигурой, зудящим означающим, не дающим примириться с нарративом, в котором господствует перверсивный патриархат и агрессивный патернализм.

И все-таки при всем многоголосьи, различимом в истерическом хоре по поводу чеченской невесты, кое о чем умалчивается. Луиза, как и Настенька, пострадала от обыденной тирании выбора. От того положения вещей, при котором этот самый выбор прежде всего указывает на отсутствие глобальных альтернатив, то есть на необходимость выбирать из двух и более зол. Такой выбор прикрывает ситуацию, в которой чужие желания, пропущенные через мясорубку социального механизма, а затем незаметно для себя интернализированные, принимаются за свои собственные. Тем не менее, сомнительную легитимность брака сегодня на концептуальном уровне чаще всего рвутся объяснять именно через отсутствие выбора, а не через его наличие (т.е. через гипотетическую возможность делать этот выбор, которую государство, к сожалению, пока не может гарантировать). В этом нехитром умопостроении кроется принципиальная ошибка: абстрактный выбор, существующий на воображаемым рынке бесконечного количества возможностей, то есть в условиях совершенной конкуренции предложений, здесь рассматривается в качесте вполне достижимого. И до тех пор, пока иллюзия о существовании чистого индивидуального выбора будет приниматься в качестве основного принципа свободы личности, она будет управляться теми, в чьих руках в тот или иной момент оказывается политическая и экономическая власть; теми, кому принадлежит физическая сила и символическое могущество. Пока эта иллюзия принимается на веру и курсирует по океану общественной жизни в качестве плавучего маяка, она будет скрывать то, что находится под его темными водами, продолжая высвечивать только саму себя.

Марина Симакова — социальный исследователь.

На днях компания WeitMedia, штампующая сериалы с названиями вроде «Морпехи», «Путейцы» и «Родина», заявила о своем намерении потратить 500 млн рублей на экранизацию романа «Библиотекарь». Продюсеры обещают сделать настоящий блокбастер о том, что «прошлое предавать нельзя». Разумеется, не без государственной поддержки.

Роман «Библиотекарь», за который писатель Михаил Елизаров в 2008 году удостоился русского букера, представляет собой образец увлекательно и складно написанного фэнтези, в центре которого оказывается проблема исторической памяти (что весьма неожиданно для данного жанра). Однако решение о его экранизации сейчас выглядит даже чересчур своевременным. Почему?

Главный герой романа Алексей родился в конце 1970-х, получил сразу две специальности: инженера (по настойчивой рекомендации родителей) и массовика-затейника (по зову творческой натуры). Профессиональная и личная жизнь Алексея никак не складывается: ранний брак оказывается ошибкой, с работой не клеится, друзей нет. Последний день рождения, не сговариваясь, разом саботируют все приглашенные. Туманность перспектив, теснота небольшого города, отсутствие интересных и понимающих собеседников – все это нагоняет на Алексея смертную тоску, заставляя маяться жизнью.

Жизнь Алексея круто меняется, когда тот решает отправиться на Урал, чтобы получить деньги от продажи квартиры внезапно почившего дядюшки. По воле обстоятельств герой оказывается в эпицентре конфликта интересов представителей неких «читален», стремящихся заполучить ценную книгу, принадлежавшую дяде Алексея. Победившая сторона насильно посвящает героя в тайны своей книжной общины, похожей одновременно и на партизанскую организацию, и на воинственную секту. Мягкосердечный и опасливый Алексей поначалу испытывает ужас от происходящего, настрой и поведение окружающих его пугают, их быт и обстановка вызывают у него отвращение: «Гадок был гобелен с олимпийским мишкой, отвратителен вишневый сервант с зеркальным, множащим бокалы и тарелки, нутром, ненавистны проигрыватель, пластинки. Некуда было бежать, и просить о помощи тоже было некого». Однако довольно скоро герой, подавленный страхом и тронутый заботой полоумных читателей, перестает сопротивляться общине, деятельность которой вертится вокруг поиска и чтения книг, обещающих несравненный магический эффект. С прочтением одной из них Алексей обретает радость, покой и волю, а чуть позднее и осознание собственной избранности. Читатели прочат ему великие победы и место главного Библиотекаря.

Здесь стоит внести ясность по поводу самих магических книг. Таких книг, написанных рядовым советским писателем Громовым и повествующих об обычных перипетиях жизни советского человека, всего шесть. Их волшебное действие заключается в духоподъемной силе, блокирующей экзситенциальный и обыденный страх, физическую слабость и уныние. Для активации силы каждая книга задействует разные по своему характеру внутренние ресурсы и переживания человека. Несмотря на то что все книги имеют обычные для соцреалистической литературы названия вроде «Дороги труда», понимающие читатели (то есть те, кто прочитал хотя бы одну из книг и пережил магическое преображение) присвоили каждой книге новое, сакрализованное название в соответствии с тем эффектом, который оказывает книга. Так, среди книг есть Книга Памяти, Книга Силы, Книга Ярости, Книга Власти, Книга Терпения и – самый редкий и ценный экземпляр – конечно же, Книга Смысла. Истории, рассказанные в книгах, никак не соотносятся с их волшебным эффектом, более того – природа этого эффекта оказывается непроясненной для всех читателей, включая Алексея, описывающего свои впечатления следующим образом: «У Книг не было Смысла, но был Замысел. Он представлял собой трехмерную панораму ожившего Палеха, хорошо памятную мне советскую иконопись на светлой лаковой подкладке, изображавшую при помощи золота, лазури и всех оттенков алого цвета картины мирного труда: заводы, драпированные трепещущим шелком, буйные пшеничные нивы и комбайны. Рабочие сжимали в могучих руках кузнечные молоты, колхозницы в бирюзовых сарафанах вязали золотистые снопы, космонавты в звездчатых шлемах и развевающихся серебряных плащах попирали грунт неизведанных планет. В красных вихрях вскидывал руку стремительный октябрьский Ленин, матрос и солдат несли бесконечное и легкое, будто шифоновое, знамя, а над ними крейсер «Аврора» пронзал тучи солнечным лучом…»

Армии читателей, принадлежащих к разным библиотекам и читальням, организованным вокруг какой-нибудь книги (или нескольких книг), постоянно враждуют друг с другом. Они борются за внутриклановое влияние, и, самое главное, за оригиналы текстов (самодельные копии лишены магического эффекта). Социально-демографический состав читателей крайне разнообразен – среди них есть заводские рабочие и врачи, спортсмены и бывшие уголовники, молодежь и даже целый дом престарелых. Объединяет их всех одно – отсутствие семьи и истовая любовь к книгам, трепет перед их непреодолимой силой.

Сила книг во многом обусловлена их способностью форматировать не столько непосредственное восприятие, сколько память читателей:

«Все было справедливо. Я хоть и с запозданием, но получил обещанное советской Родиной немыслимое счастье. Пусть фальшивое, внушенное Книгой Памяти. Какая разница… Ведь и в моем настоящем детстве я свято верил, что воспетое в книгах, фильмах и песнях государство и есть реальность, в которой я живу. Земной СССР был грубым несовершенным телом, но в сердцах романтичных стариков и детей из благополучных городских семей отдельно существовал его художественный идеал – Союз Небесный». Так новые, выдуманные воспоминания замещают реальные факты из детства и юности. Но не в этом ли заключается сама специфика человеческой памяти? Каждый наверняка испытывал то смутное чувство, когда нельзя толком разобрать, является ли определенное воспоминание правдивым или вымышленным, результатом собственной выдумки или подсознательно усвоенным рассказом кого-то другого, кого-то из возможных свидетелей того или иного события.

При помощи книг главный герой проходит долгий путь от неудачливого кэвээнщика до «Хранителя Родины», чтеца священных текстов. Общее невротическое состояние Алексея, недоверие по отношению к общине и скепсис относительно могущества книг сменяется спокойной убежденностью, готовностью к участию в ожесточенной борьбе за книги, вернее за то, что они дают. Роман буквально напичкан подробными описаниями батальных сцен, участники которых не жалеют ни собственных сил, ни тем более сил своих конкурентов (сражаться за книги становится делом их жизни). Читатели-бойцы сооружают себе фантастические доспехи из подручных материалов (свалявшихся ватников, советских монет, строительных касок), а в качестве оружия используют лом, куски арматуры и кухонные ножи. В боях они наносят друг другу жуткие увечья, ломают, топчут и буквально рвут друг друга на части. Люди, прошедшие инициацию Книгой, не испытывают страха – только силу, гордость и чувство долга. Подобная метаморфоза происходит и с Алексеем. Его внутреннее путешествие подчиняется законам вечного сюжета о возвращении домой, где вместо сирен и циклопов Алексея подстерегают алчные до истины читатели, победить которых можно только силой и хитростью. В этом случае Итакой оказывается страна из прошлого, мифическое Советское государство, получающее в итоге беспрекословный статус Родины.

История, описанная в «Библиотекаре», удивительно хорошо перекликается с современными мотивами. Сегодняшняя комбинация элементов коллективной памяти, преобладающая в федеральных медиа и в рекламной айдентике государственных проектов – это причудливый симбиоз культурных кодов советской империи и архаичной древнерусской тоски. «В эфире – пионерская зорька, орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли отступать, в аэропорту его встречали товарищи Черненко, Зайков, Слюньков, Воротников, Владислав Третьяк, Олег Блохин, Ирина Роднина пишется с большой буквы, Артек, Тархун, Байкал, фруктово-ягодное мороженое по 7 копеек, пломбир в шоколаде и на палочке – 28, кружка кваса 6 копеек, молоко в треугольных пакетах, кефир в стеклянной бутылке с зеленой крышечкой, жевачка бывает апельсиновой и мятной, чехословацкие ластики тоже можно есть, в киоске Союзпечати продаются переводные картинки, тонкие как масляная пленка…» В романе огромную роль играют приметы советского прошлого, выписанные широкими мазками и разбросанные в хаотичном порядке. Все это детали того самого великого прошлого, которое Алексею-библиотекарю надлежало переоткрыть; детали, которые сам Алексей поначалу называет «инфантильным арсеналом ложной памяти», выдавая поразительно точную метафору устройства идеологического аппарата: «Так к инфантильному арсеналу ложной памяти добавился звуковой эквивалент советской вечности, неоднократно меня выручавший в трудную минуту. Позже к звуку наросли изображения, напоминающие рваные кадры черно-белой хроники».

Есть в романе и еще одно случайное совпадение с повесткой. Родным городом Алексея является Харьков, откуда он отправляется на Урал для продажи дядюшкиной квартиры. Именно здесь, на российской стороне, герой в итоге находит приют, получает новые, яркие воспоминания и в конце концов обретает смысл жизни, вместе с которым появляется и чувство Родины: «И был еще один ключевой момент, важность и парадоксальность которого я осознал лишь через годы. Союз знал, как сделать из Украины Родину. А вот Украина без Союза так и не смогла ею остаться…»

Что касается древнерусской тоски, то в романе она выписана аж с трех сторон. В первую очередь, это религиозный трепет перед силой священных книг, свойственный всем авраамическим религиям и некоторым сектам. Вместе с тем, всякая Книга в «Библиотекаре» воспринимается в первую очередь как артефакт, сакральный объект – вроде известного Пояса Богородицы, появление которого в Москве пару лет назад спровоцировало чрезвычайную ажитацию. Во-вторых, это фатализм и суеверность героев-читателей: «А если пойти наперекор Смыслу и убить его воплощение? Что тогда? Как извернутся Книги?!» Крепкие установки, которые помогают оседлать жизненные неурядицы, могут работать против тебя, или даже обернуться большой трагедией. И, в-третьих, многочисленные сцены побоищ, в которых участвуют фанатики-читатели: сражения часто напоминают древнерусские битвы и княжеские междуусобицы («Отряды коалиции были организованы примитивно, по образцу русских войск на Куликовом поле»).

Найти эту тоску в российской повседневности не составляет труда. Дело не только в православных активистах и националистах — неоязычниках. Дело в массовом обскурантизме, «господстве иррационального и «задушевного», диагностированного при «осмотре» общественной дискуссии. Российских телезрителей в последние годы буквально заставили полюбить эзотерическое безумие, то и дело показывая многочисленные битвы экстрасенсов, передачи о необъяснимых феноменах, конспирологических теориях и людях-медиумах. Даже интернет-жаргон недавно обогатился диким глаголом «вангую», означающим, разумеется, иронически поданную способность предвидеть.

Но не будет ли подобный диагноз искусственным подогреванием ситуации, истерической самопровокацией? При ответе на этот вопрос можно применить следующую логику. Демонстративный отказ от чуждых европейских ценностей и общий разлад в отношениях с западным миром при определенной подаче выглядит как бравое противостояние проекту колонизации российского сознания. Замаскированная под агрессивное неприятие постмодерного релятивизма, вседозволенности и всепозволенности, эта позиция парадоксальным образом водружает весь западный мир на пьедестал колонизатора образца 19 века. Данный жест обозначает отказ и от ценностей модерна, то есть тривиальных идеалов просвещения. Именно поэтому красно-коричневые знамена, реющие над мифологической «советской империей», держатся на силе народного фатализма. Ведь что такое «особый путь» России, если не исполнение рока?

В каком-то смысле «Библиотекарь» оказался романом пророческим, опередив свое время на несколько лет. Читальни и библиотеки выглядят в романе как враждебные друг другу сообщества религиозных фанатиков, а участь главного героя – подчиниться судьбе, выполнить свое предназначение главного чтеца и защитника непоколебимых истин. При этом автор совершенно открыто симпатизирует главному герою – да и всем остальным персонажам. Все их слабости и переживания описаны с невероятной нежностью. Точно так же он симпатизирует и состоянию опьянения советской историей – она может умиротворять, придавать сил, вызывать ностальгию и давать смысл. Когда временное действие волшебных книг заканчивается, начинается вполне себе наркотический «отходняк», или похмелье. Однако Елизаров вовсе не потешается над слабостью многочисленных героев, жаждущих припасть к источнику радости, с готовностью садящихся на пожизненную библиотечную иглу. Напротив, он предельно серьезен, и страшно не любит, когда роман называют постмодернистским. Действительно, в тексте нет ничего похожего на постмодернистскую иронию, которую с легкостью можно обнаружить у Сорокина и Масодова – двух совершенно разных писателей, активно работающих на территории советского мифа; нет в нем и ничего похожего на субверсивную аффирмацию советского в инсталляциях Кабакова. Елизаров ничего не высмеивает, не отрицает и не имитирует, он создает для своих героев параллельную реальность советского – набор сладких воспоминаний, редуцированных до знаков, вызывающих определенные рефлексы – радость и умиление, готовность к самопожертвованию. При этом авторская позиция Елизарова вполне безопасна: это не он создает для героев мифологизированный контекст – он ведь помещает их всех в постсоветское пространство начала нулевых. Герои самостоятельно выдумывают себе старую-новую Родину! Им свойственен эскапизм, поиск, огораживание и возделывание сакрального пространства внутри памяти – того самого, куда можно спрятаться от неприглядной или пресной реальности. Недаром Алексея под конец повествования принудительно запирают в бункере в полной изоляции: его мудрость и полученная от книг сила заключены внутри черепной коробки, а он сам — в подземном кабинете с бутафорскими оконцами.

Конечно, писатель Елизаров не мог предвидеть, что его художественная фантазия воплотится в реальность, да еще и так скоро. Но именно поэтому его книга навряд ли нуждается в экранизации.

Марина Симакова — социальный исследователь.

]]>