Но, поднимая глаза от книги, читатель неизбежно пытается соотнести этот убедительный диагноз Бухло с тем, что искусство производится, – пусть лишь в неудовлетворяющих нас формах, пусть лишь в связке с машиной культурной индустрии, – а история продолжается, – пусть даже её продолжение кажется нам пугающим и не сулящим надежд. Однако мы смотрим на то искусство, которое у нас сегодня есть: потребляем его, думаем о нем. Мы живем в настоящем момент истории и вынуждены на него реагировать.

Хотя Бухло говорит о современности, но всегда бросает взгляд назад, в прошлое: в центре его рассуждений о настоящем находится утрата. Тема нарушения исторической преемственности, подмены и потери, ложных двойников и нерадивых наследников возникает во всех статьях книги. Бухло указывает редукции и упрощения, производимые историками искусства (например, Клементом Гринбергом в “Cold War Constructivism” («Конструктивизме холодной войны»)), неудачи в прочитывании авангардных тенденций неоавангардом (“The Primary Colors for the Second Time: A Paradigm Repetition of the Neo-Avantgarde” («Основные цвета во второй раз: парадигма повторения в неоавангарде»)), европейского искусства – американским (“Formalism and Historicity” («Формализм и историзм»)), междувоенным возвращением к фигурации – радикальных устремлений модернизма (“Figures of Authority, Ciphers of Regression: Notes on the Return of Representation in European Painting” («Фигуры власти, шифры регрессии: заметки возвращении репрезентации в европейскую живопись»))… Но первообразом всех этих утрат в XX веке для Бухло остается провал и неудача предельных устремлений социальной революции. Например, та революция, что дала через посредство названия фильма Сергея Эйзенштейна имя журналу “October” («Октябрь»).

Стив Кадо. «Журнал «October». 2010. Уменьшенная до размеров 3\4 копия журнала «October» за весну 1980 года.

Бухло, словно следуя заветам Алена Бадью, хранит верность событию революции, – но, кажется, тропа этой верности становится всё уже и уже. Для Бухло она проходит через два ключевых эпизода безусловного упадка: 1930-е и 1980-е. Первый эпизод, время наступления тоталитарных режимов, предшествовал войне и послевоенной ситуации, в которую Бухло вышел на арену как зритель и критик. Свидетелем второму эпизоду, периоду наступления неоконсервативных и неолиберальных режимов и упадка государства всеобщего благосостояния, Бухло стал сам.

Верность событию оборачивается у Бухло напряжением ортодоксии и аскезы в духе Теодора Адорно, одного из немногих безусловно почитаемых им авторов. Вполне в логике «Философии новой музыки» Адорно, где тот противопоставлял «хорошему» Шенбергу «плохого» Стравинского, Бухло также делит художников на достаточно и недостаточно радикальных, на верных и отступников. Эссе «Formalism and Historicity» («Формализм и историзм») содержит целую серию таких парных противопоставлений: Даниэль Бюрен лучше, чем Дональд Джадд, Дональд Джадд лучше, чем Ив Кляйн, Джексон Поллок лучше, чем Жорж Матье… Среди европейских послевоенных художников главными положительными героями книги, кочующими из эссе в эссе, остаются Марсель Бротартс и Пьеро Мадзони. Первый из них – важнейший для Бухло практик аллегорических стратегий в современном искусстве (именно Бротартсу посвящено единственное монографическое эссе о художнике в книге). Бухло одним из первых применил к искусству XX века концепцию аллегории Вальтера Беньямина, – концепцию, характеризующую распадение естественных, органических связей между вещами вследствие утраты связи с истоком смысла, – например, отрыва меновой стоимости от потребительной.

И ортодоксальный высший суд Адорно, и меланхолическое переживание отпадения от истока смысла в аллегории Беньямина – элементы религиозности мыслителей франкфуртской школы, явной у Беньямина и неявной у Адорно, которые унаследовал Бухло. К этим элементам религиозности можно добавить также мессианство – опять же, открыто артикулированное у Беньямина и не вполне артиркулированное у Адорно. Для Бухло актуален вопрос об искусстве как надежде на спасение и искупление от греховной тотальности капитализма. Да, он постоянно опровергает все претензии художников на исключительность и гениальность, указывая их реальное место в процессе общественного производства и воспроизводства. Но вместе с тем страстность суждений Бухло и глубина его разочарований отталкивается от изначально возложенной на авангард провальной задачи – быть возможной точкой исхода. Именно в этом источник меланхолии самого Бухло – как человека, сделавшего свою ставку и посвятившего жизнь критике и истории авангардного искусства.

Но, повторюсь, Бухло научился у Франкфуртской школы не только тому, что можно назвать скрытой религиозностью: он виртуозно овладел методом исследований культурного производства как части системы производства в том или ином обществе вообще. Бухло постоянно ставит в своих текстах вопрос об отношениях структуры произведения искусства с современными ему структурами труда. Например, он виртуозно показывает связь между поэтикой концептуализма и логикой администрирования экономики («Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetics of Administration to the Critique of Institutions» («Концептуальное искусство 1962-1969: От эстетики администрирования к критике институций»)). Этот инструмент очень актуален сегодня, – но, возможно, чтобы пользоваться им в полную силу, нужно критично отнестись к другой части наследия франкфуртцев: к мессианству, к тоске по высшей телеологии истории, к жгучей революционной меланхолии, к надежде на привилегированность искусства среди других человеческих практик. В возможном отказе от этих элементов квази-религиозного героизма есть нечто сродни признанию исторического поражения проекта критики и истории искусства. Именно в такой трагической форме идет речь об этом отказе во введении к книге Бухло. Но, возможно, такой отказ мог бы сделать нас свободней, хотя он перемещает мышление об искусстве с территории критики и истории искусства в сопредельные зоны, например, в область антропологии.

Скрытую религиозность можно обнаружить также в страсти Бухло к тотальным схемам, унаследованной марксизмом от Гегеля. Всеобъемлющая система спектакля, присваивающая и обращающая себе во благо даже сознательно сопротивляющиеся ей стратегии художников, – постоянный и безусловный враг в текстах Бухло – будь то идеология капитализма или машина государственной пропаганды (как в “From Factura to Factography” («От фактуры к фактографии»)). Сходным образом Тимоти Джеймс Кларк, современник Бухло, однажды обмолвился, что «капитализм остаётся моим Дьяволом» – раскрывая скорее второе понятие, чем первое.

Например, современную ситуацию в искусстве во введении Бухло описывает как крах надежд на демократизацию производства культуры, которая, как предполагалось, вытекает из утраты значения мастерства в производстве культуры (deskilling). История радикального искусства предстает у Бухло историей войны со спектаклем, стремящимся завладеть орудиями сопротивления, а попытка улизнуть от него ставит искусство на путь аскезы. Суть этой аскезы для Бухло – в отказе от любого опьянения иллюзиями, которые способно нам поставлять искусство, в разоблачении любой очарованности фетишистским обладанием или целостными идентичностями. Бухло указывает на расщепленность субъекта – истину, которую невозможно игнорировать, если мы пытаемся всерьез говорить об эмансипации и самосознании в современном мире (“Residual Resemblance: Three Notes on the Ends of Portraiture”). Но, парадоксальным образом, мудрое всезнание и не смыкающая глаз строгость Бухло сами оказываются нерасщепленными в своей тотальности. Бухло уподобляется недремлющему стражу в сердцевине паноптикума Иеремии Бентама, а его систематичность и суровость оказываются коррелятом и изнанкой современного глобального капитализма.

Недаром «правильное», «подлинно» радикальное искусство оказывается у Бухло связным и нерасщепленным: например, Бухло усматривает в нём чёткие линии преемственности, наследования, развития… Эти идейная ортодоксия и централизм коррелируют с геополитическим централизмом. Хотя америкоцентристская история искусства регулярно критикуется самим Бухло в его текстах (начиная с хронологически первого эссе в книге, давшего ей название), но всё равно Бухло зависает в диалектике интернационализма и империализма, элитарности авангарда и попытки его трансгрессии. Социальную функцию его текстов нельзя отделить ни от культурного империализма, ни от поддержания элитарности (что не отменяет их отрезвляющей критической ценности).

В данном издании, изымающем тексты из их исторического контекста и из мягкой журнальной обложки и компонующего их в увесистый том, лишь усиливается впечатление почти подавляющей в своем величии целостной системы анализа. Разумеется, такое ощущение подытоживания и академизации доселе живого мышления – лишь побочный эффект, которого практически невозможно избежать в подобном сборнике. Сходное впечатление в еще большей степени производит книга «Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм» по отношению к долгой предшествующей истории журнала “October”. Однако важно помнить, что изначально все статьи Бухло – остроумные точечные интервенции в современные ему дискуссии вокруг искусства, тактические маневры в схватке со спектаклем, акты высказывания, производившиеся из определенного места.

Бухло призывает к чуткому стратегическому мышлению. И, следуя его призыву и переходя от его книги к современной реальности, стоит поставить вопрос: можно ли как-то оторвать свой взгляд от факта тотальности спектакля? От завороженного изучения механизмов власти и выявления социального детерминизма – не забывая при этом об их реальности? Ведь в таком изучении и выявлении, которыми занят Бухло, тоже содержится своего рода опьянение – хотя и иное, чем в консервативном искусстве, чарующем иллюзиями и забытьём. Яркий свет просвещения способен ослеплять – и, наблюдая выявляемые им закономерности, перестаешь видеть что-то в боковых, менее освещенных полях зрения. Итак, можно ли, вопреки чарам сознательности Бухло, признать ценность частичного забвения – во имя жизни, преодолевающей любую аскезу? Ведь подлинное расщепление субъекта – то, о котором говорит и сам Бухло, – состоит в обнаружении бессвязности, в обнаружении неустранимых слепых зон для любой системы познания, для любого паноптикума. Вряд ли обнаружение такого расщепления (расщепления в каждом из нас) можно назвать практически или прагматически ценным, – если считать практичным и прагматичным только подлежащее инструментализации, контролю и рациональному управлению. Но вместе с тем это расщепление – то, что неотъемлемо от живой попытки действия сегодня.

Например – что лично я вижу вокруг? Я вижу, что сегодня в России (и не только в России, но и в Азии, Африке, Латинской Америке) молодые художники хотят говорить. Говорить о том, что их волнует, говорить о том, что им интересно, говорить о социальных проблемах, говорить – о чем-то. Почти никого из них не интересует критика и рефлексия самого языка – ни модернистская, ни постмодернистская; это забвение делает многих из них наивными. Некоторые из них идут в арт-школы, где, как кому-то кажется, их могут научить говорить на языке современного искусства, – которому научиться, по сути, невозможно. Но и те, кто нигде не учатся, воспринимают язык современного искусства как уже готовый способ коммуникации, как уже наличный медиа – один из возможных: глобальный пост-концептуальный язык. Но кому слышна речь на этом языке? Какое место этот медиа занимает среди других?

В этой ситуации из книги Бухло можно вывести противоречивый урок. С одной стороны, как учит Бухло вслед за мыслителями франкфуртской школы, – не предавать забвению структуры производства искусства, не впадать в ребячливое упоение самим фактом доступа к речи. Но одновременно, вопреки Бухло, – не давать себя заворожить универсализму, не позволять себя парализовать «религиозным» надеждам на предельную миссию искусства и аскезе авангарда. Итак, как позволить себе говорить, пусть коряво и наивно, пусть недостаточно радикально, но внутри реального актуального момента, здесь и сейчас, – и одновременно не обольщаться слишком своими высказываниями, не питать лишних иллюзий относительно их места в обществе? Можно ли в такой ситуации сохранить желание высказывания на языке искусства? И, наконец, возможен ли однозначный, всеобщий и цельный ответ на эти вопросы? Я полагаю, что нет.

Итак, еще раз: отказ от универсального, не означающий ни меланхолии по утраченному, ни эйфории освобождения. Парадоксальным образом такой отказ, такое обращение к единичности стратегий и решений, оказывается, возможно, тем единственным универсальным, что можно назвать в искусстве сегодня. И здесь снова можно вспомнить коннотации понятия расщепленность, использованного Бухло в его статье о портрете. Ведь расщепленность и есть столкновение с фактом невозможности универсального, будь то травматическая невозможность универсальной записи сексуальных отношений в психоанализе или разделение труда в марксизме — тоже как своего рода врожденная травма человеческого общества. Но именно столкновение на личном опыте с такой расщепленностью — то, что уготовано каждому человеку.

Глеб Напреенко — историк искусства, художественный критик.

Текст данной статьи — расширенный вариант текста, опубликованного впервые в переводе на английский на сайте e-flux.

]]>

Внутри тюрьмы Преседио Модело на Кубе, построенной по модели паноптикума Иеремии Бентама.

Паноптикум Иеремии Бентама как метафору власти полицейского или абсолютного государства предложил Мишель Фуко. На российский контекст эти идеи Фуко перенёс Александр Эткинд, связав паноптикум с проблематикой внутренней колонизации. Реабилитируя понятие внутренней колонизации, использовавшееся российскими историками XIX века, Эткинд указывает на то, что отношения между элитами и собственным народом в истории Российской империи осмыслялись и выстраивались часто по принципу отношений жителей метрополии и колонизуемых народов, Запада и Востока. Именно в этом контексте в одной из своих статей Эткинд упоминает паноптикум, построенный в Петербурге в 1807 году для обучения судостроительному делу, а также приводит подмеченную Павлом Свиньиным аналогию между паноптикумом и бельведером усадьбы Грузино, принадлежавшей военному и государственному деятелю Алексею Аракчееву. «Павел Свиньин, в 1818 г. посетивший поместье Алексея Аракчеева в Грузино, так выражал свой восторг: “Из бельведера, или лучше сказать, из обсерватории, представляются бесподобные виды во все стороны. Двадцать две деревни, принадлежащие графу, как на блюдечке; в телескоп видно даже, что в них делается; глаз помещика блюдет всегда над ними и, как в паноптике, одним взором управляет их действиями”».

Описанию бельведера в Грузино как паноптикума созвучна организация пространства в некоторых картинах художника середины XIX века Григория Сороки, крепостного, принадлежавшего предводителю дворянства Вышневолоцкого уезда Николаю Милюкову. В ряде усадебных пейзажей Сороки точка зрения зрителя и художника располагаются на берегу водоёма, рядом с крестьянами, а дом помещика расположен вдали, на другой стороне того же водоёма, — но оттуда открывается прекрасный обзор на этот берег, на крестьян и на самого автора. Сорока покончил с собой в 1864 году, — как предполагают, вследствие наказания, наложенного на него помещиком, за то, что тот посредничал между недовольной крестьянской общиной и государственной властью и помогал составлять жалобы на Милюкова.

Имперский характер Санкт-Петербурга как метрополии эстетически осмыслен в архитектурных пространствах его центральных площадей и набережных Невы – пространствах, связываемых силой паноптизма. Простёртая рука статуи Петра первого Фальконе и Колло, обращенная к просторам реки, и почти такой же жест статуи Нептуна на фронтоне Биржи на стрелке Васильевского острова это жесты подчинения окружающего пространства. Главный приём обхождения с пространствами в архитектуре ампира, — их размыкание и соединение по горизонтали, — приём, столь важный в организации центральных площадей Петербурга, был введён в архитектуру именно имперским импульсом: завоеваниями Наполеона. Недаром связующим узлом Сенатской и Дворцовой площади и невских просторов служит здание Адмиралтейства, главного ведомства водной колонизации и войны. Идея сделать башню Адмиралтейства видимой в перспективе всех трёх главных проспектов Петербурга (Невского, Вознесенского и Гороховой улицы) восходит к одному из самых знаменитых пространственных образов абсолютизма — трёхлучию проспектов Версаля, сходящемуся в спальне Людовика XIV.

Итак, в поэтике центральных площадей Петербурга связываются колонизация и конструирование абсолютного государства. Именно это соединение осмыслено Пушкиным в «Медном всаднике», где, с одной стороны, происходит схватка между государством и колонизуемой природой, с другой, в ходе этой схватки устанавливаются болезненно неопосредованные отношения между государством и гражданином: сошедший с ума «маленький человек» Евгений одержим параноидальным видением преследующий его по столичным «першпективам» статуи Петра.

***

Другой смысл паноптикума, характеризующий реальность буржуазного города, раскрывает Джонатан Крэри в своей книге «Техники наблюдателя». Паноптикум для Крэри существует в связке со спектаклем (в смысле Ги Дебора) — спектаклем города, насыщенного рекламой и торговлей. Фланёр, излюбленный герой Бодлера и Вальтера Беньямина, прогуливаясь по буржуазному городу, например, по пассажам Парижа, не только смотрит на взывающие к его вниманию товары, но и сам помещается в око города, сам уподобляется выставленному на обозрение товару — как проститутка. На товар смотрят, но и сам товар наделен зрением; фланёр глядит, но и на него обращён взгляд. Эта переполненность взглядом пассажей XIX века словно материализовалась в камерах видеонаблюдения, покрывающих своим вниманием все уголки современных торговых центров.

В дореволюционной Российском империи одним из главных пассажей были торговые ряды в Москве на Красной пощади (ныне ГУМ). Реальность буржуазного, капиталистического общества, общества промышленного прогресса (перекрытия Торговых рядов проектировал инженер-новатор Владимир Шухов) скрыта в этом здании за псевдорусским фасадом — националистическим фасадом имперской государственной идеологии. Такое устройство Торговых рядов на Красной площади словно напоминает о том, что силы государства и рынка не противоположны другу, как часто мнилось в контексте прощания с советским государством и рыночных реформ, а, напротив, взаимообуславливают друг друга. Недавнее подтверждение тому — внедрение неолиберальной политики командными мерами государства, одним из пионеров которого стала премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

В ещё одном феномене XIX века, всемирных выставках паноптизм работает одновременно как оптика колонизации и как оптика спектакля буржуазного города. Весь мир становится доступен на такой выставке как ворох репрезентаций — репрезентаций, имеющих товарную форму. Подробно об этом пишет Тимоти Митчелл в своей статье «Orientalism and the Exhibitionary Order» («Ориентализм и выставочный порядок»). Лебединой песней колониализма в архитектуре стал стиль ар деко, своим генезисом напрямую связанный со всемирными выставками. Для ар деко столицы Запада это пространства аккумуляции образов и сокровищ Востока, будь то мотивы древнеегипетской архитектуры или леопардовые шкуры. В наиболее близком к ар деко произведении Ле Корбюзье, построенном для миллионера Шарля де Бейстеги, — пентхаусе на вершине дома на Елисейских полях в Париже — открытая площадка на крыше была отгорожена от окружающего мира стеной, а для обозрения окрестностей был предусмотрен перископ. Всеобщая зримость из метрополии как центра власти выступает здесь как зримость именно из изолированной точки, куда поступают только упорядоченные и нейтрализованные репрезентации остального мира.

Стиль ар деко широко использовался в строительстве кинотеатров, например, в кинотеатрах сети «Одеон» в Лондоне — этих пространств иллюзорного зрелища. В 1930-е годы в СССР проектированием кинотеатров, предназначенных к массовому строительству, занимался Георгий Крутиков, известный своим авангардным дипломным проектом летающего города 1928 года. Творческая биография Крутикова даёт яркий пример поворота от стремления к реальному освоению пространства и от попытки преодоления империалистических бинарных оппозиций метрополия-колония, столица-провинция, город-деревня к старой модели просвещения провинции из центра и понимания культуры как зрелища, производимого для публики профессионалами в рамке автономии искусства. Этот поворот — часть общей мутации советской культуры в сталинизме. Сталинизм обеспечивал, среди прочего, продолжение и абсолютистских, и имперских тенденций дореволюционного российского государства. И недаром одним из символов сталинской культуры стала ВДНХ, наследующая империалистическому паноптизму мировых выставок: на окраине столицы были зрелищно представлены все республики СССР.***

Идеи просвещения в России всегда в той или иной мере пересекались с проблематикой колонизации – говорим ли мы о просвещенном абсолютизме, движении народников или советской борьбе с безграмотностью. Одно из исключений составляют некоторые идеи советских авангардистов, ставивших себе целью преодолеть логику колонизации и связать всё пространство коммунизма сетью равномерных связей. Впрочем, в авангардистском стремлении к созданию системы, где каждое событие и каждый человек были бы представлены, — стремлении, которое нашло выражение, например, в фактографии, — также присутствует паноптизм, – как и в до сих пор популярном в левой среде призыве ко всеобщему участию в политике. И такой рассеянный паноптизм, при всём его отличии, например, от концентированного паноптизма абсолютистского государства, тоже спорен с точки зрения эмансипации.

Связь просвещения, колонизации и паноптикума порой с особенной силой напоминает о себе в сегодняшней России. Например, проблему колониальности некоторых аспектов деятельности музея «Гараж» в Москве уже затронул в своей заметке о выставке Луиз Буржуа Андрей Шенталь, где он называет «Гараж» символом олигархического патронажа в культуре. Шенталь указывает на импортный характер больших выставок «Гаража» как на симптом понимания задач просвещения российскими олигархами. К аргументации Шенталя можно прибавить также напоминающие о паноптикуме проявления «Гаража». «Гараж» стремится стать точкой репрезентации и сборки всех проявлений художественной жизни Москвы и, шире, России. Например, в проекте «Открытые системы» (2015) были представлены все обычно таящиеся от глаз широкой общественности художественные начинания современной России: квартирные галереи, artist run spaces и так далее. Обращаемая в товар всевидимость, напоминающая о всемирных выставках, достигает апогея в «Арт-эксперименте» этого года, где посетителям предлагается заглянуть в «закулисье фабрики искусства» и наблюдать за перенесённым в «Гараж» процессом работы художников Ирины Кориной и Александра Повзнера.

Но «Гараж» — лишь один из примеров переплетения просвещения, колонизации и зрелища. Можно вспомнить куда более широкое явление: миф о двух Россиях, «России айфона и России шансона», прекрасно вписывающийся в проблематику внутренней колонизации. Этот миф обыгран в диалоге между главной героиней, приехавшей в Екатеринбург из провинции, и карикатурным бардом либеральных политических убеждений в фильме Василия Сигарева «Страна Оз» (2015). Бард спрашивает героиню «Ты где-то есть?», имея в виду соцсети, на что получает не удовлетворяющий его ответ «Здесь, с вами». Бытие в репрезентации — как политической, так и в паноптикуме фейсбука — оказывается здесь для идеологии просвещения более значимым, чем бытие непосредственное, и претендует его заместить. Вместе с тем либеральная идея о колонизации непросвещенной России сегодня – оборотная сторона консервативно-государственнической риторики, апеллирующей к почвенничеству и с позиции всеведения предписывающая российским гражданам особые «традиционные ценности».

При всех различиях перечисленных вариантов паноптизма: от левого авангардистского до олигархического или государственнического — общее у них одно: все они предполагают возможность универсального, будь то универсальные ценности или универсальное пространство репрезентации. Но они обречены сталкиваться с сопротивлением, с упрямыми разрывами в универсальности — которые обычно считываются ими как ошибки. И тем не менее эта ошибочность касается каждого из людей. Возможно, то универсальное человеческое, что в самом деле существует, — это именно невозможность, провальность всеобщего. Что не отменяет того, что идея всеобщего работает, скрепляя и приводя в движение социум.

Глеб Напреенко — историк искусства, художественный критик.

]]>

Фред Уилсон. Подрывая музей. 1992-1993.

Вот три выходки из истории искусства, авторы которых ставили вопрос о скрытом и обнаженном, о неявном и выявленном. Месяц назад, 6 ноября 2015 года в центре «Красный» в Москве прошёл «Марафон признаний», перформанс, организованный коллективной художественной инициативой «Союз выздоравливающих». В ходе перформанса всем желающим предлагалось рассказать о своей социально порицаемой тайне, о первой встрече с безумием по принципу каминг-аута. В 1972 году художник Вито Аккончи в ходе перформанса «Seedbed» мастурбировал, лежа под пандусом, установленным в галерее, и озвучивал в громкоговоритель свои фантазии о посетителях, ходящих по пандусу. Наконец, в 1992 — 1993 годах в ходе проекта «Подрывая музей» (или «Проводя раскопки в музее» — «Mining the museum»), проходившего в Историческом обществе Мэриленда, художник Фред Уилсон поместил в витрине с подписью «Работы по металлу. 1793-1980» среди роскошных ваз извлеченные из запасников музея кандалы той же эпохи как символ рабства афроамериканцев, на котором строилось богатство белых.

Увы, жесты Уилсона и Аккончи (которого по другим его перформансам вполне можно уличить в сексизме) кажутся мне более освободительными, чем попытка выговориться, полностью обнажиться, показать самое сокровенное, ставшая содержанием «Марафона признаний». Сокровенное, будучи выговоренным, вдруг оказывается совсем не тем, чем оно казалось, – сердцевина личной тайны не исчезает (к счастью!), но смещается, прячется в другое место.

Вера в возможность выговориться сродни религиозной вере в возможность окончательного разрешения всех проблем, развязывания всех узелков, в предельную телеологию истории или человеческой жизни. Эмансипация возможна совсем иначе – если она не предписывает своему субъекту целостности. Джудит Батлер, рассуждая в статье «Имитация и гендерное неподчинение» о публичной репрезентации себя в качестве лесбиянки, указывала на перформативность и инструментальность этого акта, – и утверждала, что такой акт не может претендовать на полную её, Батлер, репрезентацию, что она сохраняет право на ускользание, ключевое для её свободы. Эмансипация возможна, если возвращает нас к себе самим не идеальным, а разорванным, рассогласованным, несовпадающим сами с собой. И тогда эмансипация становится остроумием – умением разыграть двусмысленность. Не столько вывернуться наизнанку, сколько смастерить ленту Мёбиуса или бутылку Клейна, у которых нет внутренней и внешней стороны, нет границы между тайным и явным — и одновременно тайное и явное неотделимы одно от другого. Недаром тот же Аккончи, столь озабоченный амбивалентными отношениями публичного и приватного, занявшись архитектурой и дизайном, стал создавать работы именно в форме этих геометрических фигур. Остроумие сродни искусству: Зигмунд Фрейд уподоблял производство художественного образа производству остроты, демонстрируя общность присущих обоим механизмов смещения и сгущения. И акты Уилсона и Аккончи, с упоминания которых я начал этот текст, каждый по-своему остроумны.

Но эти размышления – не просто подлый выпад против далёких от истеблишмента художников, которым я ставлю им в пример героев канонизированной истории искусств. Напротив, в невозможности быть остроумными в своём стремлении к эмансипации, возможно, состоит специфический симптом именно нашего времени и нашей российской ситуации. Ситуации, когда художников загоняют в гетто культуры, в гетто публичной неслышимости, где они разыгрывают отчаянные акты трансгрессивной речи — как, например, в «Марафоне признаний»[ref]Проблемы (не)слышимости, изоляции, локального языка и перевода затрагивали за последний год такие художественные проекты, как «Дом голосов», посвященный умирающим малым языкам России, «И-Искусство, Ф-Феминизм. Актуальный словарь» и даже некоторые события главного проекта последней Московской биеннале.[/ref]. Разыгрывают словно компенсаторно – ведь совершить подлинно публичное высказывание становится всё сложней, когда все каналы высокой громкости монополизированы и транслируют призывы посетить очередную выставку из серии «Православная Русь» в московском Манеже.

Сегодня молодые художники хотят говорить: говорить о том, что их волнует, говорить о том, что им интересно, говорить о социальных проблемах, говорить – о. Почти никого из них не интересует критика и рефлексия самого языка, самого производства высказывания – ни модернистская, ни постмодернистская. Некоторые из них идут в арт-школы, где, как кому-то кажется, их могут научить говорить на языке искусства. Но и те, кто нигде не учатся, воспринимают язык современного искусства как уже готовый способ коммуникации, как уже наличный медиа – один из возможных. Глобализованный пост-концептуальный язык… Но кому слышна речь на этом языке? Какое место этот медиа занимает среди других? После постмодернизма остается только говорить – научиться этому по-прежнему невозможно.

Глеб Напреенко — историк искусства, художественный критик.

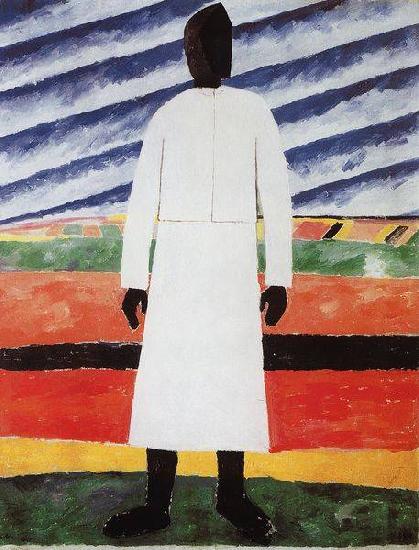

]]>Именно вопрошание об этих тревогах я пытался осуществить в своём дипломе о позднем творчестве Казимира Малевича (в первую очередь, о его втором крестьянском цикле). В своей работе я показывал, как редукционизм Малевича, его стремление к обнаружению фундаментальных основ искусства, обнаруживает тревогу в самих этих основах. Мечта о приостановке труда, приостановке императива к историческому прогрессу и о выходе во внеисторическое пространство утопии неотделима у Малевича от обращения к истоку истории – и истоку любого деяния, любой речи, любой символической цепочки. Это обращение к истоку обнаруживает его двойственность: он есть точка непосредственности бытия и одновременно его утраты, – или, говоря на языке психоанализа, точка кастрации. Таков чёрный квадрат – то ли чистое присутствие, то ли вырез – у истоков супрематической системы. Таковы крестьяне без лиц, замирающие, остановив труд, посреди полей – у истоков товарообмена, в точке изъятия потребительной стоимости из природы. Таковы герои неоренессансных портретов Малевича, застывшие в ораторских жестах в начале речи, в моменте первичной немоты, где ещё не ясно, что будет ими произнесено.

Одним (к счастью, не единственным) из ответов со стороны университета на моё вопрошание о тревожном у Малевича оказались отторжение и отрицание. И одновременно отторжению подверглось само ядро искусства Малевича. Стефан Сергеевич Ванеян, один из двух моих оппонентов, профессор университета, занимающийся теорией и методологией истории искусства, а также священник Русской православной церкви, прочитал в качестве рецензии на мой текст издевательски-гневную речь. Особенно болезненно он отреагировал именно на прославление лени и на указание роли фаллической функции и кастрации у Малевича. Для Стефана Сергеевича Ванеяна и вопрос о лени, и вопрос об истоках символического, укорененных в кастрации и телесности, показались подрывными по отношению к университету и науке – и субъектом лени и непристойности в его речи оппонента на защите оказался именно я. Мне были выдвинуты упреки в недостаточном трудолюбии (якобы в тексте диплома слишком мало страниц и ссылок) и в манипулятивном бесстыдстве. Здесь можно вновь задаться вопросом о проблематичности университетского знания об искусстве, которое для Ванеяна мыслится как монолит, основанный на трудолюбии и усидчивости, в центре которого находится сакральное, фиксированная суть искусства, замещающая и скрывающая находящийся в искусстве источник тревоги. Заговорить об этой тревоге, об изначальной сомнительности искусства вслед за Малевичем означает поставить под вопрос сакральную сердцевину божественного, обеспечивающую целостность и университетского искусствознания, и самого искусства.

Незадолго до защиты диплома мне приснился сон – сон, спровоцированный, с одной стороны, тем, что я узнал, что Стефан Сергеевич Ванеян будет моим оппонентом на защите, с другой, возмутительной поездкой лидера Антимайдана Николая Старикова по ВУЗам, в ходе которой он получил отпор в РГГУ, но в моей alma mater, в МГУ студенты, в том числе мне знакомые, выслушали его лекцию с почтением. Мне снилось, что я захожу в аудиторию МГУ (видимо, как раз на защите), и за кафедрой вместо преподавателя стоит нынешний патриарх РПЦ Кирилл Гундяев. Я возмущен, показываю ему с порога «фак» и хлопаю дверью. Этот сон, почти буквально реализовавшийся на защите (я, как оказалось, предъявил священнику-профессору фаллос в своем дипломе), несомненно, изобличает моё желание субверсии, провокации, эксгибиционизма исподтишка. Несомненно, оно было одним из двигателей написания мной диплома. Но было и другое желание – обнаружить истину в поле науки, на территории университета, и я убежден, что мой диплом имеет научную ценность. Более того, я думал, что именно эта ценность будет прочитана обоими оппонентами, в то время как фаллос (желание провокации) останется прикрыт, как ему и подобает. Вышло иначе – один оппонент, Сергей Валерьевич Хачатуров, прочитал мой текст именно как научный, а другой, Стефан Сергеевич, словно перенесся на «другую сцену» во фрейдовском смысле и оказался героем моего сна.

Можно было бы считать это всё лишь частным случаем на одной защите, но есть здесь нечто характеризующее отношение МГУ (и, отчасти, университета вообще) к тревожным вопросам, относящимся к сердцевине университетской практики по производству знаний. Центральный вопрос здесь – вопрос о власти: скрытой в любом университете власти имени авторитета, власти ссылок на другой текст (цитата, сноска, название), власти, обеспечивающей те гарантии смысла, гарантии признания, отсутствие которых вызывает тревогу. Малевич – автор весьма авторитарный, как указывали все современники, – обнажает в своём искусстве истоки власти. Тот же «Черный квадрат» он использовал (вполне фаллически) для распространения своего влияния в художественной среде, например, помещая его изображения на выставки других художников – например, на посмертную выставку Ольги Розановой. Но то, что у Малевича предстаёт в предельно обнаженном и потому рефлексивном виде, в университете прикрыто внеперсональными нормативами производства знания.

Именно вопросы о корнях тревоги, о сексуальности и сексуальном различии (в моем случае это был психоанализ) и о социальных истоках власти над трудом (в моём случае это был неомарксизм) оказываются в МГУ до сих пор практически неприемлемыми. Реакция на эти вопросы обретает порой самые гротескные формы. То и дело повторяются на Кафедре всеобщей истории искусства в МГУ ситуации, когда попытки говорить о феминистском искусствознании на защитах дипломов вызывают потоки насмешек со стороны профессоров-мужчин. На лекциях Иван Иванович Тучков, заведующий кафедрой, иронически шутит о «женском искусствознании» и высмеивает гендерные теории искусства, в то время как другой преподаватель, Алексей Леонидович Расторгуев, стремясь к особой пиканции, говорит первокурсникам о «педерастах» и «педерастии» как упадническом пороке. Характер этого распространенного на кафедре мировоззрения никто и не скрывает: мою попытку выбрать в качестве научного руководителя Екатерину Юрьевну Деготь пресекли, откровенно сославшись на «наш академический консерватизм». Но вопрос, который я хочу задать, – какова альтернатива этому махровому консерватизму? Нет смысла просто скандалить и клеймить его, подкладывая очередную бомбу в и без того с трудом выживающую институцию, – в конце концов, всем перечисленным преподавателям я обязан своим образованием. Вопрос в ином: как обеспечить рефлексивное говорение о тревогах, защитой от которых служит этот консерватизм? И насколько вообще возможно это говорение внутри университетских норм?

Ответ не может быть дан в форме рецепта: наладить университетский механизм по производству рефлексии о тревоге означает убить эту рефлексию. Те же неомарксизм, феминизм или превращенный в доктрину особого знания лакановский психоанализ могут стать прикрывающей тревогу рутиной, – примером тому некоторые западные университеты. Поэтому призвать можно только к одному: к практике, стремящейся не игнорировать свои истоки и свои желания, пусть даже в этих желаниях есть нечто неуместное и непристойное – как и в любых желаниях.

PS от 2 июня.

Хочу пояснить ключевую вещь по итогам бурного обсуждения моего текста об МГУ (спасибо всем, кто принимал участие).

Да, на истории искусства в МГУ защищаются дипломы на разные темы, в том числе о Липпард, Климте и Фрейде, но вопрос в том, что острие этих методов (психоанализ, марксизм, феминизм) остаётся на уровне содержания высказывания, а не его акта, то есть обезвреживается. То есть можно говорить о психоанализе, но сама структура знания остаётся иной, можно говорить о феминизме, но это не отменяет иронических шуток над «женским искусствознанием», можно говорить о марксизме, но лекцию Старикова никто не пытается сорвать. Это то, что я в статье (слишком коротко, так что это осталось непонятно) охарактеризовал словом «практически», что неомарксизм и психоанализ «практически неприемлемы».

И ситуация с моим дипломом как раз о неприемлемости некого акта высказывания. Как сказал Александр Бронников, комментируя этот текст: «Таким образом везде везде повторяется эквивалентность содержания диплома и акта его защиты. Понятно, что в этой «смычке» субъект Глеб и возникает. И самое неприличное в происходящем — это не столько фаллос, как слово из диплома, совершенно верно заметили твои коллеги, что защитить про Фрейда с Климтом нет никаких проблем, но самое неприличное — именно это двойное возникновение. Тогда появляется эта функция вуали: нечто, что обычно скрывают оказывается в самом неприкрытом виде на сцене, что и является способом это нечто спрятать…»

Что касается консерватизма и, конкретно, Степана Сергеевича Ванеяна, то я говорю о консерватизме как об определенной системе политических убеждений, а не о роли Степана Сергеевича в МГУ или в развитии или стагнации изменений в преподавании истории искусств на данной кафедре.

PS от 4 июня

Я промахнулся в тексте «Тревоги искусствознания». Я хотел кинуть вызов господской логике, скрытой за императивами производства любого университетского знания. Я также хотел кинуть вызов патриархальной логике конкретно внутри МГУ, – логике, укорененной еще в сталинской реальности. Образ обоих был для меня сконцентрирован в патриархе Кирилле за кафедрой университета из моего сна. Я пытался кинуть им вызов, указывая на тревогу и на вопрошание о тревоге, сущностные для искусства Нового времени (например, для работ Малевича, героя моего диплома). Остроумный критик мог бы справедливо отметить, что я пытаюсь установить здесь с патриархом Кириллом из своего сна любовные отношения.

Но я ошибся, перепутав господскую патриархальную фигуру из моего сна с живыми людьми, с профессорами, вписанными в конкретные отношения власти в разных институциях (МГУ, РПЦ), и избежав предметного анализа этих отношений. Все люди, упомянутые в моем тексте-комментарии к защите диплома, имеют свои отношения с этой господской фигурой, – но не совпадают с ней, даже когда представляют её императивы. Поспешно затронув отношения власти в университете и далеко вне него, я произвел непредсказуемые последствия. Желанную тревогу я, судя по комментариям в интернете и офф-лайн, вызвал и у студентов, и у преподавателей, но вопрошание и разговор об этой тревоге, к сожалению, оказался почти невозможным. И потому я испытываю замешательство.

Провокация обнажает акт высказывания, место, из которого высказывание производится. Она есть попытка приманить Другого и выявить некую правду о нем через его реакцию на твой акт. Совершая провокацию, всегда рискуешь, – во-первых, ошибиться с Другим, которому ты адресуешься, во-вторых, оставить неуслышанным содержание твоего высказывания в тени акта и в тени реакции Другого на него. Нечто подобное произошло с Pussy riot в ХХС. Нечто подобное в малом масштабе произошло и со мной.

Я ни в коей мере не отказываюсь от критики, критических жестов, провокаций. Но говорить о тревожном, противостоящим гарантиям университетского знания или патриархальных господских отношений, нужно впредь так, чтобы возникало новое знание, которое было бы услышано. В конце концов, все началось с текста диплома, который претендовал быть новым знанием, но мой акт написания статьи о его защите, увы, это знание вовсе не оттенил.

Глеб Напреенко — историк искусства, художественный критик.

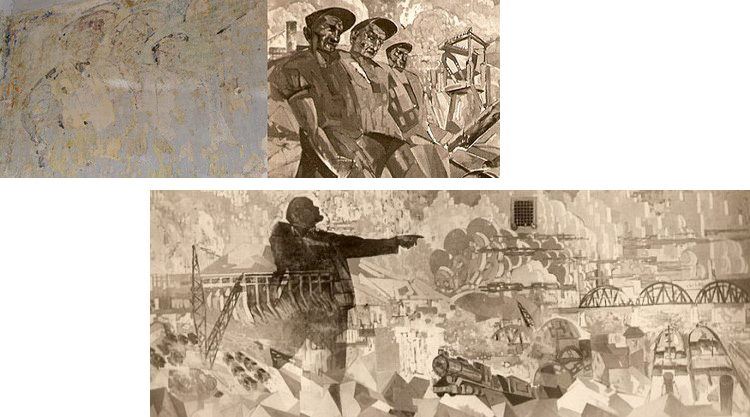

]]>«8 марта 2015 года в Королёве неизвестными был снесен памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального значения (внесен в гос. реестр 3 марта 2015) Дом Стройбюро – ключевой объект комплекса Болшевской трудовой коммуны, строившегося на рубеже 1920-1930-х гг А. Лангманом и Л. Чериковером. Вместе с домом были уничтожены законсервированные для дальнейшей реставрации 3 монументальных росписи художника-авангардиста Василия Маслова (1906 – 1938)».

В ожидании мероприятия мы задали несколько вопросов историкам архитектуры и искусства Александре Селивановой и Наде Плунгян, которые боролись за спасение памятника, — о том, что означало это здание с его росписями для исторической памяти, и о самой Болшевской трудовой коммуне ОГПУ, к архитектурному ансамблю которой относилась утраченная постройка и чьим воспитанником был Василий Маслов.

Говоря об охране памятников, различают памятники истории, памятники архитектуры, памятники живописи и так далее. О каких утраченных со сносом Дома Стройбюро пластах исторических смыслов, пластах памяти следует горевать?

Александра Селиванова: На мой взгляд, конечно, все три. Но в разной степени: для истории коммуны важен весь комплекс (после событий 8 марта сохранилось 10 зданий) и дом Стройбюро был смысловым его центром. Именно из этого дома было репрессировано больше всего людей –здесь жили коммунары и преподаватели. С точки зрения истории архитектуры – скажу крамольную вещь в контексте всего произошедшего – это, конечно, не был памятник первого ряда. Довольно скромная по пластике постройка, хотя и известных авторов, и с весьма узнаваемыми для почерка Лангмана деталями – все эти пилястры, аттики с иллюминаторами, столбы. Строго говоря, я бы даже не назвала это советским конструктивизмом; это довольно специфическая стилистика, вполне европейская, близкая тому, что делал Иофан в Доме на набережной, к примеру. На фоне дома Стройбюро универмаг, техникум, даже общежития архитектурно, пластически интереснее, и вот они – ближе к тому, что мы привыкли подразумевать под расплывчатым понятием «архитектура авангарда». Поэтому очень важно непременно поставить их на охрану и обязательно отреставрировать. Но главная потеря, совершенно чудовищная, невосполнимая, огромная – это, конечно, уничтожение живописи Василия Маслова. В прошлом году мы все не верили своим глазам – подумать только, росписи 1930-1931 года, такого масштаба, такого художественного качества, настолько интересные; этого и правда больше нигде не сохранилось. И 8 марта вместе с домом было уничтожено по меньшей мере (то, что нам известно) – 3 росписи; «Рабочий класс» — около 12 метров квадратных (сохранилось фото 1930-х годов) и еще две, 6 и 7 метров квадратных с неизвестным сюжетом. Это то, что касается материи, субстанции. Ну а с точки зрения смыслов – я это воспринимаю может быть, чересчур пафосно, но я правда так думаю, это мое очень личное ощущение – их всех снова расстреляли. Повторно. Некоторые жители Королева, проходившие мимо во время сноса, смеялись и чуть ли не плевали в сторону дома. Словно коммунары так и остались никому не нужными беспризорниками, даже памяти о которых стесняются. Я не знаю, как еще это понимать.

Росписи Василия Маслова в доме Стройбюро, фотографии Маслова начале 1930-х. Верхняя уничтожена 8 марта 2015, нижняя – сейчас на реставрации в МГХПА им. Строганова.

Насколько такой шокирующий исход — уничтожение здания — связан с тем, что это памятник именно авангарда (а не, допустим, церковь или усадьба)?

Александра Селиванова: В Королеве конкретно, да и по всей стране тотально уничтожаются памятники архитектуры. Раньше я считала, что усадьбу или храм защитить проще, но убеждаюсь, что это не так. Да, с конструктивизмом легче всего разделаться, для большинства это ведь всего лишь какие-то «грязные коробки», да еще и ассоциирующиеся с «совком», но, судя по всему, все остальное, включая очевидные с точки зрения обывателя шедевры так же беззащитны и обречены.

Надя Плунгян: Я согласна с Сашей, что сегодня уничтожаются любые памятники – достаточно посмотреть на сотни разрушенных сельских церквей XIX века в любом abandoned-сообществе. Есть и еще один момент. Несмотря на большую рекламу русского авангарда как понятия, этот термин на самом деле все еще остается крайне размытым, общим, и его не хватает для того, чтобы добиться системного восприятия памятников эпохи. Прошло уже сто лет, но экскурсии по конструктивистским районам до сих пор являются маргинальной, частной инициативой, до сих пор идут дискуссии о том, что особенного в черном квадрате, каждый может нарисовать, и так далее.

Мое личное мнение, которое я никому не навязываю, состоит в том, что «авангард» сложился как экспортный термин хрущевских времен, пренебрежение к этому искусству как к антиклассическому насаждалось слишком долго, и противопоставление «реализму» до сих пор работает, даже на уровне крупных музеев. Не в последнюю очередь именно поэтому сами памятники оказываются такими уязвимыми. С другой стороны, на общественном уровне продолжается активный пересмотр раннесоветского опыта как репрессивного, продолжается известная стигматизация опыта 1860-х (куда относятся Чернышевский, кружки народников, ранние идеи коммун и переустройства семьи…) и так далее. Привязка к «авангарду» очень мешает воспринимать художественные процессы 1920-30-х как часть общемировых процессов, в том числе и тех, что связаны с тоталитарным искусством. Если мы начнем смотреть в этой оптике, то увидим, почему именно работа Маслова спокойно может быть поставлена в один ряд с поисками Риверы и Сикейроса,почему это памятник мирового значения, и почему его нужно сохранять.

Какова была роль здания Стройбюро в ансамбле зданий Болшевской коммуны — функциональная, композиционная? Какая судьба ожидает другие здания коммуны?

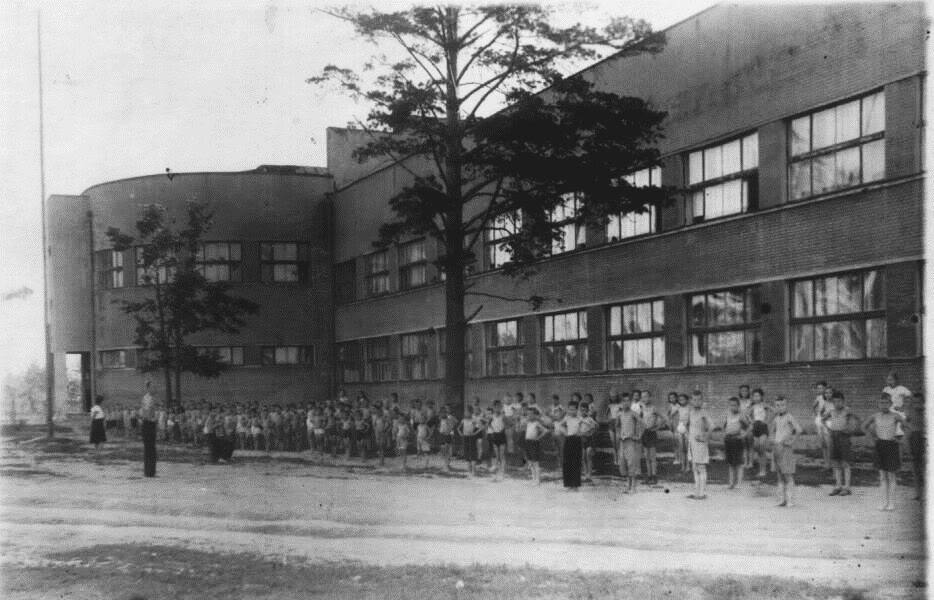

Александра Селиванова: Весь комплекс выстроен вдоль одной линии – так называемой Аллеи коммунаров. Дом Стройбюро справа, техникум и фабрика-кухня слева завершают эту перспективу. Главным фасадом дом обращен к стадиону, по сути – он был фоном для всех спортивных и массовых праздников, которых в Трудкоммуне было много, а его задний фасад обращен в парк усадьбы Крафта, где был значимый для коммунаров дом, в котором пару зимних месяцев 1922 года прожил Ленин. В доме Стройбюро, помимо квартир, были и клубные помещения на первом этаже, репетиционные комнаты оркестра Болшевской трудкоммуны и красный уголок – собственно, эти комнаты и были расписаны Масловым, и, возможно, кем-то еще из художников-коммунаров (в последние месяцы была найдена еще одна роспись – портрет индейца, явно не принадлежавший руке Маслова. Она тоже уничтожена). Судьба всего комплекса совершенно непонятна. В прошлом году я делала эскизный проект частичной музеефикации и реставрации зданий трудкоммуны, предлагала туристический маршрут, который должен был заканчиваться в музее БТК в Доме Стройбюро. Все это теперь кажется утопией, просто потому что, кажется, это не нужно большинству местных жителей, хотя поставить весь комплекс на охрану, конечно, необходимо, не им – нам всем. Надеюсь, в этом году получится.

Многие, впервые услышав о Болшевской трудовой коммуне НКВД, пугаются, представляя себе репрессивное учреждение сталинского типа. Не могли бы вы рассказать, в чем такой смутный образ (естественный после опыта сталинизма) неверен в данном случае? В чём ценность памяти об опыте Болшевской коммуны сегодня?

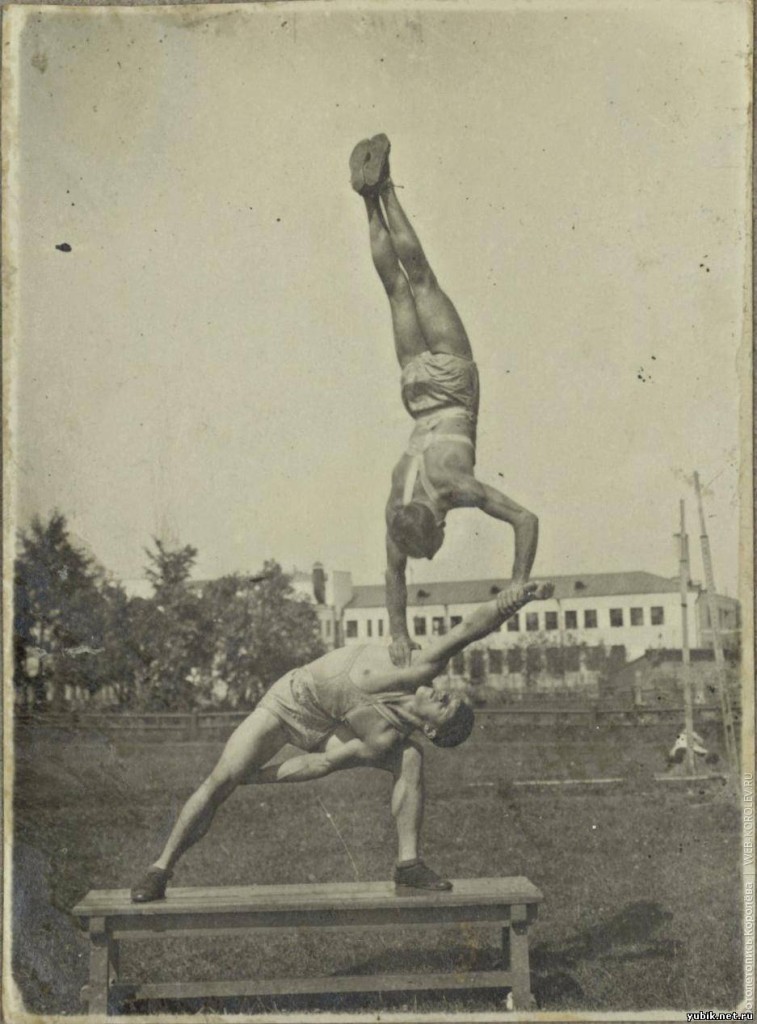

Александра Селиванова: Можно предположить, конечно, что фильм «Путевка в жизнь» и книга главы коммуны Матвея Погребинского «Фабрика людей» создает ложное представление о том, что здесь происходило на самом деле, легко представить себе, что это была шарашка, лагерь для малолетних преступников, прикрывающийся красивой риторикой. Однако есть еще такой, отчасти написанный в духе репортажа, сборник «Болшевцы», вышедший под редакцией Горького и тут же, с началом репрессий, запрещенный. Есть большое архивное исследование начала 2000-х, книга Светланы Гладыш «Дети большой беды»; там собраны документы из архива ФСБ. Основываясь на этих публикациях, не считаю, что это была репрессивная закрытая структура. Это была витрина новой советской социальной педагогики, недаром же сюда возили постоянно иностранных туристов. Я не сомневаюсь в том, что коммунары – это были такие отобранные по тюрьмам счастливчики (к слову, специально брали рецидивистов), перед которыми вдруг распахнулись все двери: прекрасные старорежимные педагоги («из бывших»), неаполитанский оркестр, студия живописи, книги, спортинвентарь, собственный журнал, кино, возможность получения профессии, иностранные гости. Они могли спокойно уходить – понятно, что не уходили. Нет поводов в этом сомневаться. Они были фанатично преданы Погребинскому, и там на самом деле существовало самоуправление, как они это и описывали. Их письма Ягоде, Погребинскому в действительности выглядят как письма воспитанников коммуны из «Путевки в жизнь» — такие нахальные, пафосные, запанибратские («Генрих Григорьевич.. Устройте мне – поездку в Баку и Махачкалу. У меня там есть папки рисунков и этюдов за пятилетнее скитание. Мне их нужно достать»- это Маслов Ягоде. Или: «И не забывайте – что кроме диктаторов – из членов коммуны – есть не менее сильные духом творцы – к подступам нового Искусства… Это МЫ…»). Это дети, оказавшиеся в раю, поверившие в то, что и на самом деле им принадлежит весь мир. Во всяком случае, в пределах Болшевской коммуны так и было. Трудно найти еще пример такого герметичного пространства с реализованной советской утопией.

Получается, что внутри порочной структуры был создан такой райский детский сад; совершенно прекрасный в своих первоначальных целях, успешно работающий проект (коммунары перевоспитывались, социализировались и в самом деле среди выживших много состоявшихся спортсменов, поэтов, инженеров, рабочих ). Это трудно принять и понять, но факт остается фактом. Их вытащили с самого дна, дали шанс, накормили, выучили, показали миру, а потом расстреляли. Этот невероятный по масштабу и целостности проект был уничтожен в течение года (основная часть коммунаров была репрессирована в течение двух-трех месяцев в конце 1937 – начале 1938 года, за три дня арестовали 400 человек), после чего «проводилась замена правонарушителей вольнонаемными рабочими и служащими» и коммуна была ликвидирована.

Эту двусмысленную историю город, его жители, конечно же, хотят забыть, вычеркнуть. Она не вмещается в ясную систему координат. Именно поэтому так важно сохранить эту историю и память об этих людях.

Надя Плунгян: Для меня дело не в политическом, а в историческом аспекте ситуации. Утопия, какая бы она ни была жестокая, осталась в прошлом. Сейчас наша задача и наша историческая ответственность состоит в том, чтобы обеспечить сохранность не только ключевым памятникам эпохи, но и ее эфемере, оставить материал, который бы позволил и нам, и следующим поколениям историков и искусствоведов предметно работать с эпохой.

В фейсбуке был у меня спор с историком архитектуры Дмитрием Хмельницким, который настаивал, что Болшевская коммуна – это тюрьма, сталинская витрина, в ней не было никакого экспериментального педагогического новаторства и прочее. Даже не хочу сейчас предъявлять доказательства обратного, представим, что все так и было. Представим, что он прав, перед нами тюрьма, исправительная колония — значит ли это, что мы должны уничтожить память о сталинской тюрьме, как это сейчас сделали в Перми? Помню, как я в 1999 году, когда еще училась в школе, рассматривала следы лагеря в Соловецком монастыре – надписи на стенах, ржавую пятиконечную звезду вместо купола, колючую проволоку итд, часть этих предметов была перенесена в небольшой музей, он тогда находился на территории. Сейчас территория подновлена, следы уничтожены, а музей существует как бы автономно от монастыря, и информацию о нем на главных сайтах найти крайне трудно. Многие говорят, что это справедливая борьба с осквернением монастыря. Но таким образом вычищено из памяти и поразительное совмещение исторических пластов, и память о погибших людях, среди которых были, меж тем, и известные деятели церкви.

Мне кажется, что тотальное стирание из коллективной памяти реального представления о межвоенном времени – это процесс, который объясняется чем-то большим, чем просто вандализм. 1920-30-е были временем постоянного культурного и социального эксперимента, инициатива продолжала исходить снизу, существовало множество самоорганизованных кружков и объединений, и сегодня этот опыт мог бы быть крайне эффективно перенят и осмыслен. Болшевская коммуна в этом смысле была исключительным примером герметичной самоуправляемой инициативы.

Как воспринимать возникшие вдруг в прессе, оправдывающей уничтожение здания, реминисценции из дела 1937 года против коммунаров?

Александра Селиванова: Все дело именно в этой невнятности, амбивалентности ролей. Погребинский – обаятельный, прекрасный организатор, любимец детей в кубанке (сразу видим Баталова), и одновременно – соратник Ягоды, осуществлявший чистки в Горьковском крае. Коммунары вроде как рецидивисты, а вроде и перевоспитавшиеся, но может, и нет, и это всё советская пропаганда, а они, в самом деле, организовывали террористическую организацию, как написано в большинстве обвинений. В нынешней ситуации все большего уплощения позиций такая «пульсация» режет глаз, вникать никому не хочется. Проще ведь посчитать, что уголовники должны были остаться уголовниками, а Трудкоммуна НКВД – это черная яма, где все замазаны, и велика ли разница, кто кого расстрелял. Я упрощаю, но мне кажется, что сложность ситуации и трансформация ее трактовок в 1930-е, 1950-е, 1980-1990-е годы не может быть большинством воспринята сейчас, в момент насаждения только двумерными и монохромными интерпретациями истории.

Для меня лично повторение в соцсетях и прессе обвинений коммунаров, взятых из сталинских документов 1937 года — это ситуация совершенно сопоставимая по дикости и кошмару с физическим уничтожением дома.

Александра Селиванова — историк архитектуры, директор Центра авангарда (при библиотеке «Просвещение трудящихся».

Надя Плунгян — историк искусства, сотрудник Государственного института искусствознания.

Заседание по вопросу уничтожения дома Стройбюро пройдет в Государственном институте искусствознания (Козицкий переулок, дом 5).

Аккредитация по телефону: +7 903 509 94 16 (Яна).

]]>

![Desc: View of Exposition Universelle (Universal Exhibition), Paris, France, 1889, engraving ¥ Credit: [ The Art Archive / Muse Carnavalet Paris / Dagli Orti ] ¥ Ref: AA371361](http://openleft.ru/wp-content/uploads/2015/12/36а-всемирная-выставка.jpg)