Пятидесятилетие китайской «культурной революции» осталось не замеченным не только в мире, но и в самом Китае. События, оказавшие десятилетия назад драматическое влияние не только на эволюцию маоистского режима, но и на сознание глобальных левых и освободительных движений, сегодня принято без дополнительных комментариев вносить в длинный перечень «преступлений коммунизма». Но в чем же была специфика «культурной революции»? И какие уроки можно из нее вынести? «Открытая левая» публикует фрагмент текста знаменитого марксистского теоретика Эрнста Манделя, написанный в 1967 году.

«Культурная революция» в Китае, несомненно, представляет собой наиболее сложный феномен из тех, с которыми столкнулись за последние десятилетия революционные марксисты. Из-за колоссальной численности пришедших в движение масс, социальных конфликтов, которые эта революция обнажила, и ее многочисленных противоречий она требует от тех, кто желает понять ее объективное значение, крайне внимательного анализа. Упрощенные ответы вроде «Мао—это всего лишь второй Сталин» или «Мао начал политическую революцию», которые исходят из готовых схем, а не научного анализа происходящего, не в состоянии оценить всю сложность этого феномена. Результат — теоретическое бесплодие и политическое бессилие.

Понятна попытка решить эти проблемы, используя исторические параллели. Они помогают уменьшить риск серьезных ошибок. Конечно, история остается единственной лабораторией общественных наук, а история прошлых революций — единственный источник поиска универсальных формул для настоящих и будущих революций. Но эти параллели следует выбирать с величайшей тщательностью, отделяя национальные особенности от общих характеристик, которые свойственны всем революциям. Именно тут мы сталкиваемся с наибольшей сложностью. Конкретный курс, которым следовала Россия, особенно после поражения революции в Германии в 1923 году, никак не может считаться типичным для всех современных революций. В любом случае, Троцкий, чей анализ до сих пор являет собой наивысшее достижение в области рассмотрения обществ, находящихся в состоянии перехода от капитализма к социализму, приходит к следующему вполне ясному заключению: «В бюрократическом перерождении советского государства находят свое выражение не общие законы современного общества от капитализма к социализму, а особое, исключительное и временное преломление этих законов в условиях отсталости революционной страны и капиталистического окружения» (Лев Троцкий. В защиту марксизма).

И затем с еще большей точностью Троцкий указал на то, что всесильный характер бюрократии имел две причины: отсталость страны и империалистическое окружение, которые должны исчезнуть с победой мировой революции.

Победа мировой революции все еще впереди. Но исторический период, который начался с падения Муссолини в 1943 и трансформации югославского Сопротивления в пролетарскую революцию, очевидно означал ее продвижение. И затем основным фактором ее развития стала победа китайской революции в 1949-м. Опять же, по Троцкому, непосредственным звеном в причинной цепи, приведшей к победе сталинской бюрократии в СССР, был тот факт, что «усталые и разочарованные массы относились безучастно к тому, что происходило на верхах». (Лев Троцкий, «Преданная революция»). Историческая проблема заключается в следующем: обречены ли революции, победившие в развивающихся странах, повторить путь сталинской России? Или международный размах и более высокий уровень политической активности масс смогут обеспечить революции достаточную силу, чтобы избежать повторения сталинского феномена? Именно в этом смысле «культурная революция» в Китае и политический кризис, который разворачивается там последние восемнадцать месяцев, дают нам весьма полезные уроки.

Достижения и международный контекст Китайской революции

Прежде чем перейти к непосредственному анализу «культурной революции», будет полезно рассмотреть исторические достижения советского Китая и международный контекст, в котором он развивался последнее время. Без такого обзора не обойтись, поскольку он позволит обрисовать объективный фон, на котором с конца 1964 года развивался политический кризис.

Хотя маоистские лидеры очевидно заблуждались, переоценивая способность крестьянства идти на жертвы во имя стремительной индустриализации страны, и эти ошибки лежат в основе серьезных кризисов, которые пережила китайская экономика и сельское хозяйство в период 1959-1961 гг., кажется, что исправление этих ошибок позволило довольно быстро улучшить ситуацию. Конечно, Китай должен был существенно снизить темпы экономического роста. По крайней мере, никто уже не говорит о том, чтобы перегнать Великобританию. Но большинство наблюдателей соглашаются, что производство зерновых приближается к 200 миллионам тонн в год, производство стали преодолело отметку в 15 миллионов тонн и Китай вполне покрывает собственные потребности в нефти. Эти три достижения тем более замечательны на фоне картины относительной стагнации, которую являет собой Индия и особенно такие страны, как Индонезия и Бразилия.

Основной успех китайской революции —решение проблемы с продуктами питания. Производство продуктов после относительного провала «большого броска» сделало возможным удовлетворить основные потребности рабочих масс в еде. Уже несколько лет иностранцев поражает изобилие фруктов, овощей и птицы в городах. Попрошайки, босоногие дети, мужчины и женщины в обносках встречаются все реже. Все это очевидно далеко от социализма, не говоря о коммунизме (маоистские лидеры, кстати, и не претендуют на то, что страна находится в точке, где социализм можно считать построенным). Но прогресс колоссален—особенно в сравнении с Индией, которая в последние два года стала жертвой эпидемии голода. Этот прогресс тесно связан с завоеваниями китайской революции: созданием единого национального рынка, радикальным подавлением продуктовой спекуляции, снижением отходов и потерь в результате неэффективного использования прибавочного продукта.

Частично эти успехи объясняются благоприятным международным контекстом, в котором проходила китайская индустриализация (по контрасту с тем, в котором проходили первые два десятилетия индустриализации СССР). Китай не находился во враждебном окружении и не должен был без всякой помощи извне тянуть ношу «первоначального социалистического накопления». Он не был подвержен последствиям непрерывного угасания мировой революции. Китаю не угрожала напрямую империалистическая агрессия, поскольку советский ядерный щит давал адекватную защиту в условиях «сбалансированной угрозы».

Но к концу 1950-х, после первого десятилетия абсолютно благоприятных международных условий для ускоренного экономического роста, ситуация начала меняться. Парадоксально, что фундаментальная причина этой перемены лежала не в упадке мировой революции, но, скорее, в ее новых успехах, особенно в колониальных и полуколониальных районах. Эти успехи — воплощенные триумфом кубинской революции и усилением революционной борьбы в Южном Вьетнаме — привели к постепенной переориентации всей глобальной стратегии американского империализма. Основной центр тяжести противостояния с антикапиталистическими силами сместился из Европы в Латинскую Америку и Азию.

Курс Кремля, столкнувшегося с этой стратегической переменой и напуганного нарастающим подъемом и независимостью революционных сил, принял резкий консервативный крен под лозунгами «мирного сосуществования» и «экономического соревнования». Китайские лидеры верно интерпретировали это как поворот ко все большему торможению (если не полному предательству) колониальной революции.

Карибский кризис 1962 года и последующая эскалация империалистической агрессии во Вьетнаме стали очевидным подтверждением данной выше оценки. Отсюда — разрыв СССР с Китаем, непосредственной причиной которого был отказ советской бюрократии предоставить ему ядерное оружие или оказать помощь в его производства, а также резкое сокращение экономической помощи.

Как следствие, задача экономического и социального развития, которую должен был решать Китай, заметно осложнилась. Вместе с резким прекращением внешней поддержки бремя «первоначального накопления» легло на все еще очень бедное китайское общество. Вдобавок серьезно возросли военные расходы, поскольку прямая конфронтация между американским империализмом и Китаем теперь стала возможной и даже вероятной. Но распространение мировой революции — прежде всего героической борьбы вьетнамского народа, значение и достижения которой на время перевесили поражения в Индонезии и Бразилии — продолжает создавать куда более благоприятную ситуацию, чем та, с которой имел дело СССР в период с 1923 по 1945 гг.. Революционный энтузиазм все еще силен, особенно среди молодежи. Не находится Китай и в капиталистическом окружении, даже несмотря на то, что китайские лидеры сегодня говорят о советско-американском блоке против их государства.

В конечном итоге ухудшение международной ситуации для Китая связано с советской бюрократией. Именно она несет основную ответственность за политический кризис, разразившийся сегодня в этой стране. Несомненно несут свою долю ответственности и маоистские лидеры. Ультраоппортунистическая политика, которой они следовали в отношении индонезийского правительства и индонезийской компартии помогли избежать победы революции в этой стране, — победы, которая могла бы изменить Юго-восточную Азию. Сектантский подход, который они продемонстрировали по вопросу объединенного фронта в защиту вьетнамской революции, стоил им поддержки важнейших коммунистических партий – таких, как вьетнамская, корейская и японская, которые в прошлом являлись их союзниками. Но как бы ни были серьезны эти ошибки, они не могут скрыть основную причину китайского кризиса: саботаж экономической помощи и последующая экономическая блокада Китая советской бюрократией; отказ СССР эффективно вооружить Армию Народного Освобождения; ее неспособность адекватно реагировать на империалистическую агрессию во Вьетнаме. Даже отказ маоистских лидеров участвовать в объединенном фронте должен рассматриваться в свете того факта, что Кремль до сих пор не подтвердил свою готовность защищать Китай в случае прямой американской агрессии против этого государства. [1]

Разногласия в Коммунистической партии Китая

Вместе с международным контекстом, в котором развивалась Китай, эти социальные трения составляют фон разногласий, которые все больше выходили за пределы правящего ядра, и в конечном итоге, разорвали это ядро в ходе «великой культурной революции».

Не просто проследить историю этих разногласий. Прежде всего, маоистское руководство не позволяет выйти наружу никакой прямой информации о настоящей точке зрения многочисленных внутрипартийных оппонентов и полемике с ними. Под предлогом недопущения «проникновения представителей буржуазии в партию», она постоянно затыкает им рты. Отзвук позиции оппонентов можно услышать только в полемике представителей фракции Мао Цзэдуна, где эти мнения отражаются в искаженном и совершенно фальсифицированном виде.

Опять же, различные оппозиции (за редким исключением) как правило очень осторожны в смысле прямого выражения своих мнений[6]. Особенно они стараются не трогать миф о Мао, к созданию которого почти все приложили руку, и если они и спорят о чем-то, то только в загадочных выражениях, не напрямую, так что интерпретировать их дело не легкое. Возможно, новые данные изменят картину различных линий, которую мы можем нарисовать, сопоставив данные, имеющиеся сегодня. Однако общий контур этих тенденций в результате такого сопоставления можно представить себе довольно ясно.

Первой возникла линия Пэн Дэхуая, который, в отличие от большинства ЦК, оставался довольно последовательным. Это было продемонстрировано на лушаньском пленуме ЦК летом 1959. [7] Маршал Пэн Дэхуай выступал против «великого броска» и требовал отступления, ввиду чрезмерных целей индустриализации и изъятия сельскохозяйственных излишков. Возможно (это уже только предположение), Пэн Дэхуай склонялся и к более примирительной линии в отношениях с советской бюрократией, в расчете на экономическую и военную помощь от Кремля.

В дебатах на пленуме в Лушане все присутствующие сторонники Мао, кажется, находились в оппозиции Пэн Дэхуаю, в то же время намекая Мао на то, чтобы тот воспринял некоторые части программы Пэна, особенно касавшиеся экономики. 1960, 1961 и 1962 годы были отмечены относительным отступлением маоистов и уступками крестьянам, интеллектуалам и технической интеллигенции. В этот период разные интеллектуалы и функционеры среднего звена партии публично выражали мнения, близкие к точке зрения Пэна Дэхуая, но в аллегорической форме. Анекдоты и исторические пьесы служили средством выразить косвенную критику «генеральной линии Мао»—довольно прозрачную для партийных функционеров и образованных людей в целом. Так были написаны «Как Хай Юи был уволен из правительства» Ву Хана, «Вечерние беседы в Йеньшане» Тенг То и «Сьен Йао-хуань» Тьен Хана. И как известно, именно критика этих сочинений в определенном смысле запустила «культурную революцию». Хотя маоистские интерпретации этих авторов часто пышут чрезмерной злобой (особенно утверждение, что Ву Хань и Тенг То хотели «возродить капитализм») кажется вполне правдоподобным, что намерение косвенно критиковать маоистскую политику и поддержать Пэн Дэхуая в этой группировке вполне присутствовало.[8]

Вторая оппозиционная тенденция сложилась вокруг Пэна Чжэня, мэра Пекина и могущественно члена Политбюро компартии Китая. Эта тенденция не противостояла запуску «культурной революции». Напротив, как мы узнаем из циркуляра, который ЦК разослал региональным, провинциальным, городским и районным отделениям партии 16 мая 1966 и который был опубликован некоторое время спустя, именно Пэн Чжэнь лично возглавил группу из пяти членов, которым ЦК поручил курировать «культурную революцию». В этой роли Пэн Чжэнь и написал отчет о «текущей научной дискуссии», опубликованный 12 февраля 1966 года как внутренний партийный документ [9] Внутри этой «группы пяти» возникли разногласия между большинством, возглавляемым Пэн Чжэнем и меньшинством, возглавляемым Кан Шэном. Мао Цзэдун и большинство ЦК (включая Лю Шаоци и Дэн Сяопина) поддержали Кан Шэна против Пэн Чжэня. Отчет от 12 февраля 1966 был отозван. Началась кампания против Пэн Чэна и целой группы из пекинского горкома Компартии.

Какова была настоящая природа разногласий между Пэн Чжэнем и большинством ЦК? Нет доказательств, что Пэн Чжэнь поддерживал взгляды Пэн Дэхуая по вопросам экономической и международной политики. Его анти-хрущевские убеждения были очевидны. Говорят даже, что его перу принадлежит несколько наиболее яростных статей, размещенных в прессе от имени ЦК в качестве ответа на «Открытое письмо» ЦК Компартии СССР. И если бы в статьях Пэн Чжэня нашлось хотя бы что-то, что подтвердило бы обвинение в том, что он защищал хрущевскую линию (не говоря уже об обвинении в том, что он был контрреволюционером или агентом возрождения капитализма), маоистская пресса не преминула бы это против него использовать.

Вообще-то циркуляр от 16 мая 1966 года об отчете Пэн Чжэня от 12 февраля 1966 не только является чисто византийским по своей критике, но также страдает наиболее вульгарной софистикой. Маоистский циркуляр критикует Пэн Чжэнь за то, что он писал, что «дискуссия в прессе не должна быть ограничена политическими вопросами, но должна также касаться научных и теоретических вопросов», так же как и за следующие строки: «Необходимо поразить противоположную сторону не только политически, но так же решительно превзойти и победить ее в соответствии с научными и профессиональными критериями».

Из этого авторы циркуляра выводили дикое заключение, что Пэн Чжэнь «нарушил» правило, в соответствии с которым любые дебаты являются политическими. Достаточно перечитать те строки, за которые обвиняют Пэн Чжэня, чтобы увидеть, что ничего такого не было. Пэн Чжэнь просто защищает элементарный принцип всех теоретических дискуссий, много раз подтвержденный Марксом, Энгельсом и Лениным, в соответствии с которым недостаточно осудить теорию как неистинную ( имеющую реакционный, буржуазный характер и тп) , но необходимо также продемонстрировать ошибочный характер этой теории в контексте научных дисциплин, вовлеченных в полемику, использовав материал этих дисциплин и показав, как марксизм сочетает лучшее понимание этого материала с лучшим методом его объяснения и организации. Лучшие произведения марксисткой критики родились из этого реального присвоения материала и его критики. Маркс отрицал как чуждый ему метод, который состоит из «опровержения» теорий на основе заранее имеющихся критериев, без демонстрации их ошибочного характера на научных основаниях (экономических, социологических, исторических, эстетических и так далее). Утверждение о классовом характере теорий должно завершать эту демонстрацию, но не должно ее заменять. Пэн Чжэнь действует тут в ортодоксальном марксистко-ленинском ключе, а маоисты выдвигают против него схематический, механистичный и вульгарный ревизионизм.

Остальные обвинения против Пэн Чжэня —это «антидемократизм» и «гнилой либерализм» его организационных идей, и тот факт, что он осмелился выдвинуть формулу «все равны перед лицом правды», которую маоисты бесстыдно определили как буржуазный лозунг, утверждая, что существуют только «классовые истины» (как будто буржуазная идеология может быть истинной!). [10] То, что некоторые писатели и партийные кадры, попавшие под огонь критики, были сторонниками Пэн Чжэня, и он стремился защитить их от грубого обращения, даже если осуждал их политически, возможно и заставило мэра Пекина занять эти позиции. Но вполне возможно, что он выступал за общую демократизацию партии, государственного и военного аппарата. [11]

Третья оппозиционная тенденция, возглавленная Лю Шаоци и Дэн Сяопином очевидно возникла на пленуме ЦК в августе 1966 года. Тут намеки маоистских комментаторов на конкретные разногласия более многочисленны и касаются в основном сельского хозяйства. Лю Шаоци обвиняется в желании увеличить размер частных наделов, поощрять производство для рынка, увеличить долю необлагаемого продукта в коммунах, который распределялся бы среди крестьян, за счет той доли, служившей нуждам накопления, и установить производственные нормы, основанные на размере крестьянского хозяйства или трудовой бригады. Некоторые из этих обвинений явно противоречивы и надуманы. Но не стоит считать, что разногласия по крестьянскому вопросу в принципе отсутствовали. Напротив, ярость борьбы против Лю Шаоци и Дэн Сяопина заставляет поверить, что разногласия были фундаментальны. В Китае отношение к крестьянству— это в принципе главный вопрос, который кристаллизует наиболее острые разногласия.

Внутренняя логика дебатов по этому вопросу в 1958-63 приводит к тем же выводам. Лю Шаоци вместе с Мао поддерживал линию «великого броска». Но больше чем Мао его стали ассоциировать с политикой отступления, когда крестьянское сопротивление вылилось в катастрофическое падение сельхоз продукции. Он даже сменил Мао на посту главы Китайской Народной Республики. Благодаря отступлению сельскохозяйственное производство быстро восстановилось. После этого те же проблемы, что в 1957-58 были поставлены в 1965-66: до какой степени и в какой пропорции прибавочные сельхозпродукты должны изыматься у крестьян, чтобы помещаться в накопительные фонды для ускоренной индустриализации?

Первая реакция большинства ЦК была осторожной. Цели третьего плана не были опубликованы, но вряд ли они включали новые «броски» индустриализации. Нет признаков стремления бить рекорды. «Поправки» к «большому скачку», которые заключались в восприятии сельскохозяйственного развития как базиса экономического роста, полностью сохранялись.

Но аппаратчики вроде Лю Шаоци и Дэн Сяопина, помнившие, как близко Китай подошел к катастрофе в 1959-1961 гг., могли чувствовать в «культурной революции», с ее кампанией по постановке «политики во главу сельского хозяйства», равно как и в тенденции решать любую экономическую проблему посредством применения «мысли Мао Цзэдуна», тревожные знаки перемены курса по отношению к крестьянству. Нет сомнения, что распространение «волюнтаристских» методов на сельское хозяйство, принятие ритуальных формул вроде «ставим общие интересы впереди личных», предвещали новые трения в отношениях с деревней. Возможно, что на августовском пленуме 1966 года Лю и Дэн требовали, чтобы крестьян оставили за пределами «культурной революции», которая до того времени их фактически не коснулась. Маоистская фракция обвинила Лю Шаоци и Дэн Сяопина в неправильном использовании метода «рабочих групп» в период мая-июля 1966 года. Это были группы, которые центральный аппарат партии посылал в университеты, школы и другие учреждения, чтобы транслировать и направлять «культурную революцию». Эти обвинения носили истерически-фракционный характер и были совершенно противоречивыми. Лю и Дэн одновременно обвинялись в том, «что направили огонь против революционных масс» и «желали уничтожить большую часть кадров»[12]. Очевидно, в ходе «культурной революции» они действительно хотели сохранить определенные организационные нормы: например, правило, по которому не следовало выносить разногласия из партийных комитетов на публику, пока партия сама их не урегулирует. В этом вопросе они, вероятно, пришли в столкновение с наиболее критически настроенными студентами, показав, что по отношению к элементам подозрительным в плане «антидемократизма» и «гнилого либерализма» они не менее, если не более жестки, чем маоисты. Наконец, хотя проблема еще не вызывала никакого отклика в китайской прессе, можно предположить, что по вопросу о союзе с СССР в защиту Вьетнама Лю Шаоци и Дэн Сяопин, как и Пэн Чжэня и его группы, занимали более гибкую позицию, чем Мао. По этой части есть довольно ясное свидетельство делегации японской Компартии, которая посетила Китай в начале 1966 и вела переговоры c лидерами китайских коммунистов. Если верить этому свидетельству, то переговоры провалились из-за того, что Мао настаивал на отказе от любых совместных действий с советским руководством. Другие лидеры КПК, включая Чжоу Энлая, согласились бы на совместное коммюнике, воздержавшись на этот раз от обычных яростных нападок против Москвы. Мао был единственным исключением. Это была причина раскола между японской и китайской компартиями.

Сегодня маоистская фракция представляет все так, будто с самого начала оппозиция была едина, и что Мао удалось расколоть ее, воспользовавшись «колбасной тактикой». Ву Хан и Тенг То никогда бы не осмелились зайти так далеко, как они зашли, если бы не имели поддержки Пэн Чжэня, который не включился бы в эту битву без тайной поддержки Лю Шаоци и Дэн Сяопина. Поскольку Ву Хан и Тэн То были принципиально согласны с Пэн Дэхуэем, получался своего рода «блок», если не «заговор», включавший Пэнг Дэхуэя, Пэн Чжэня, Лю Шаоци и Дэн Сяопина. Некоторые буржуазные интерпретаторы придерживаются того же мнения.

Этой гипотезе противоречит тот факт, что подобная комбинация не получила бы поддержки большинства Политбюро, ЦК и армейской верхушки. Сложно понять, почему такое большинство не выступило открыто чтобы спасти по крайне мере Пэн Чжэня, если не Пэнг Дэхуэя. Я считаю, что эта точка зрения неверна. Похоже, что напротив, маоистская фракция создает намеренную амальгаму очевидно правых тенденций Пэн Дэхуэя, либеральных тенденций Пэн Чжэня (которые вовсе не являются правыми) и отчетливо левой (но более осторожной, чем Мао) фракции Лю Шаоци и Дэн Сяопина. [13]

Верным, однако, кажется то, что августовскому пленуму 1966 года не достало большинства, необходимого чтобы осудить Лю Шаоци и Дэн Сяопина. Знаменитая резолюция из 16 пунктов, выпущенная пленумом, была результатом компромисса. Мы вернемся к этому аспекту, когда будем анализировать противоречия маоистской идеологии. Сейчас обратим внимание на последний абзац 11 пункта: «Решение о поименной критике кого-либо в прессе должно приниматься после обсуждения в Комитете Партии, и в некоторых случаях должна утверждаться на более высоком уровне».

Это несомненно объясняет, почему маоистская фракция не упоминала Лю Шаоци и Дэн Сяопина в течении нескольких месяцев публичных нападок, используя иносказания вроде «самое крупное лицо, стоящее у власти и идущее по капиталистическому пути». 6 и 7 пункты резолюции противоречат 8 пункту, так как первые говорят о праве всех членов партии и народа свободно участвовать в дебатах, «… за исключением случаев активных контрреволюционеров, если имеются доказательства преступлений, таких как убийство, отравление, саботаж и похищение государственных секретов, которые будут расследоваться в соответствии с законом», а в последнем абзаце 8 пункта указывается, что права на дебаты лишаются партийные члены, оказавшиеся «правыми», даже если они не совершали перечисленных преступлений: «анти-партийные и анти-социалистические правые должны быть выведены на чистую воду, побеждены, обезврежены и дискредитированы, а их влияние должно быть уничтожено». [14]

О движении хунвэйбинов (Красной гвардии)

Мы только что увидели, что разногласия Мао и Лю Шаоци начали нарастать в период с мая 1966 по август 1966. В тот же период подготавливалось движение хунвэйбинов, которое началось с появления 1 июня дацзыбао—плакатов, набранных гигантскими иероглифами – в Пекинском университете. Так началось движение, которое затем приняло невероятно массовый характер (говорят о 20 миллионов хунвэйбинов!). Необходимо как можно точней установить социальный и политический характер этого движения.

Объективный смысл его создания очевиден: когда Мао столкнулся с оппозицией, которая в то время включала значительную часть партии и государственных кадров, он намеренно обратился к широким массам через головы начальников. Было ли это обращение просто маневром, чтобы укрепить его власть в партии и государстве любой ценой, или он выразил таким образом свою искреннюю озабоченность судьбой китайской революции, которой угрожало вырождение — не такой важный вопрос применительно к социальному значению движения хунвэйбинов, и имеет отношение только к личной психологии Мао. Важно то, что это обращение к массам призывало их к самостоятельному действию во избежание такого вырождения, и что ответ этих масс не только превзошел ожидания Мао, но зашел куда дальше тех задач, которые сама маоистская фракция ставила для мобилизации.

Первоначально фракция обращалась почти исключительно к студенческой молодежи высших школ и университетов. Причины для такого выбора понятны. Чтобы мобилизовать молодежь, нужно было всего лишь закрыть школы. Мобилизация работников в том же масштабе за такой же срок могла бы дезорганизовать и даже обрушить промышленное производство. [15] Будучи менее политизированными, чем передовые ряды рабочих (особенно члены партии), эта молодежь легче поддавалась узкофракционной пропаганде и с большей готовностью принимала обвинения против старых лидеров партии и государства, чем это можно было бы ожидать от рабочих, которые все еще сохраняли память об истории китайской революции.

Определяющим фактором для этого выбора была убежденность маоистов в том, что студенческая молодежь с большей вероятностью, чем рабочие, поддавалась массовой мобилизации, запущенной на основе призыва к восстанию против существующей власти, то есть против бюрократии, но только с тем, чтобы это бюрократию реформировать, а не свергнуть. Чтобы в этом убедиться, следует обратить внимание на ту осторожность, с которой мобилизовали хунвэйбинов, чтобы они не выходили за рамки этой задачи — осторожность, которая показывает двусмысленное отношение маоистской фракции к кадрам. [16] Так что по сути это была частичная, а не общая мобилизация масс, движение, которое было призвано оказать давление на бюрократию, а не снести ее совсем.

Сначала эти специфические предпосылки движения хунвэйбинов были не ясны молодежи и рабочим Китая. Скрылись они и от большинства иностранных обозревателей. Напротив, движение представлялось чистым выбросом энергии миллионов молодых людей, который был разрушительным для одних и созидательным для других — в зависимости от их представлений о проблемах, с которыми сталкивалась китайская революция.

Те, кто верит, что это извержение было совершенно организовано и подконтрольно, что каждый поворот в деятельности хунвэйбинов управлялся на расстоянии—введены в заблуждение. Факты неопровержимо показывают, что существовало огромное разнообразие мнений и широчайшая автономия действий, гигантский урожай самодельных плакатов и листовок. Несмотря на допущенные злоупотребления и культ Мао, в котором тонуло все движение, этот богатство новых идей и опыта несомненно стало для тысяч молодых китайцев беспрецедентным переживанием (особенно в сравнении с эволюцией молодежи в странах просоветского «соц. лагеря»).

Те, кто продвигают теорию о том, что движение полностью контролировалось с помощью партийного пульта управления исключительно в интересах маоистской фракции, не способны объяснить социальные корни этой мобилизации молодежи. Закрытия школ и раздачи бесплатных железнодорожные билетов недостаточно, чтобы массы молодежи встали на путь политического действия. Многие реакционные режимы пытались мобилизовать молодежь с помощью материальных льгот, но ничего не добились.

А те реакционные движения, которые преуспели в мобилизации молодежи в прошлом (например, в нацистской Германии), добились этого не столько благодаря материальным вливаниям, сколько потому, что их демагогия совпадала со скрытыми или явными нуждами конкретных социальных слоев.

Именно в этом смысле нужно интерпретировать неопровержимый успех Мао. Темы, которые Мал развивал, совпадали с действительными запросами молодежи, в которой все еще присутствовал революционный огонь, особенно благодаря международным успехам революции: восстание против укоренившейся бюрократической власти, демократия для широких масс, эгалитаризм, мировая революция, борьба против обуржуазивания закрепившихся во власти. [17]

Как мы пытались показать выше, эти идеи соотносились с очень понятными материальными интересами. Студенческую молодежь было проще всего мобилизовать против «властей», поскольку последние в большой степени закрывали путь профессионального развития после окончания школы. Но если маоистская фракция не ошибалась, полагая возможным втянуть миллионы молодежи во фракционную борьбу, все же ошибочным с ее стороны было надеяться, что ей удастся долго контролировать эту мобилизацию на основании абсолютного первенства, которое отдавалось «мысли Мао». Первенства, которое многочисленные существующие оппозиции ни на секунду не пытаются оспорить. Мао в некотором роде стал жертвой собственного мифа. Он в огромной степени недооценил взрывную силу вопросов, которые обсуждались в студенческих массах. Более всего он недооценил стремительное возрождение критического духа в движении, которое не могло не поставить тысячи молодых людей на путь, ведущий их к осознанию противоречивых аспектов маоистской идеологии. Более всего он недооценил психологический эффект, который мобилизация хунвэйбинов оказала на другие бюрократические фракции, особенно на крепко держащиеся за власть региональные комитеты.

Видя, что нарушается компромисс августа 1966 года, особенно пункт №6 резолюции (который ясно указывал, что дебаты «должны вестись с помощью убеждения, а не применения силы») не принимается во внимание маоистскими радикалами, применявшими все более одиозные методы физического и морального давления на оппозиционеров [18], другие фракции тоже начали апеллировать к массам. Поскольку часть взрослого населения была недовольна вовлечением молодежи во все сферы социальной, (и в том числе промышленной) жизни, соперники Мао попытались создать массовую базу в рабочем классе, пойдя на экономические уступки и призывая рабочих формулировать свои требования. Из-за этого маоистская фракция, в свою очередь, была вынуждена распространить массовую мобилизацию на заводы, где наряду с хунвэйбинами появились «революционные повстанцы». Острый кризис декабря 1966 — января 1967 и поворот, к которому он подтолкнул маоистскую фракцию, родились из внутренней диалектики движения хунвэйбинов. Победа больше не могла быть достигнута ни через легальные партийные каналы, ни через давление одних только хунвэйбинов. Таким образом, раз партийные комитеты оставались враждебными к Мао, стало необходимым «захватить власть» с помощью вмешательства армии.

«Культурная революция» и бюрократическое вырождение

Смысл «культурной революции» вытекает из ряда событий, но ее развитие еще далеко от завершения.

Конфликт внутри бюрократии заставил несколько соперничающих фракций апеллировать к массам через голову руководящих органов партии. Маоистская фракция сначала обратилась к молодежи, но когда соперники начали мобилизовать рабочих, перенесла борьбу на заводы. С обоих сторон эти мобилизации были ограниченными мероприятиями, чьей задачей было давление на руководство партии, с целью частичного изменения его композиции и политического курса. Это была радикальная попытка реформировать, но не разрушить бюрократию.

Но борьба внутри бюрократии высвободила огромные, долгое время сдерживаемые революционные силы части молодежи и рабочих. Соотношение сил между массами и бюрократией в результате относительного ослабления последней. Отсутствие масштабных репрессий после взрыва 1967 года это подтверждает. Фракция, которая выиграет битву, несомненно попытается консолидировать силы бюрократии. Но такая стабилизация вряд ли случится без долгого периода нестабильности как внутри страны, так и за ее пределами.

В этом — самые разительные отличия между эволюцией СССР после смерти Сталина и эволюцией Китая за последние 10 лет. Формальные аналогии между аппаратными методами борьбы вполне легитимны, и параллель между сталинским «культом личности» и культом Мао особенно очевидна. Но если анализировать процесс не на уровне формальных сходств, а по содержанию — в плане отношений конкурирующих социальных сил— разница будет огромной.

Постепенное укрепление сталинской диктатуры над партией было процессом, в котором силы бюрократии все больше объединялись, а пролетариат отстранялся от политической власти. Сталин возвысился как воплощение бюрократии. Его подъем стал возможен благодаря полной политической пассивности масс. Так, настоящие силы большевиков, все еще значительные, хотя и ослабленные в 1923 году, были разбиты, деморализованы, а потом и физически ликвидированы. В Китае в начале процесса мы имеем искаженную революцию, в которой пролетариат играл только дополнительную роль, а независимое действие масс осуществляла крестьянская армия. Не было там в начале и настоящей большевистской партии, основанной на революционно-демократической традиции международного рабочего движения. Напротив, это была партия с тяжелым отпечатком сталинизма. Государство и партийная власть в Китае, следовательно, были с самого начала куда более бюрократизированы, чем в СССР 1927 года. Пролетариат был куда слабей, а бюрократия куда сильней, чем в момент, когда Сталин установил свою диктатуру.

Систематическое построение «культа Мао» никак не соотносилось с последовательным разрушением советской демократии и внутрипартийной демократии, поскольку их никогда не существовало в Китае с самой победы революции в 1949-м. Оно было больше связано с потребностями столкновений внутри бюрократии, некоторые аспекты которых остаются невыясненными до сих пор. Не было и изменения в отношениях народных масс и бюрократии в пользу последней, — напротив, она была серьезно ослаблена в результате разрушения монолитного единства партийного руководства. Далекие от полной пассивности и деморализации, массы переживали пробуждение, трудно осознаваемое в начале, но затем, в течение января 1967 года, ставшее очевидным всему миру. Это существенное отличие от истории сталинизма. Истоки этого различия лежат в изменившемся международном контексте — вместо ряда поражений мировой революции с 1923 по 1933, с 1949 наблюдался подъем мировых революций. [25]

Эти соображения никак не оправдывают связь нарастающего подъема массового движения в Китае с ролью, которую играл Мао-Дзэдун, как на это любят указывать левые, привыкшие поддерживать «прогрессивные силы» внутри государства. То, как было сначала ограничено, а потом вообще подавлено требование возврата к государству, основанному на органах типа Парижской коммуны [26], доказывает абсурдность такого сравнения. Напротив, группа вокруг Мао повсеместно привела к власти ожесточившихся бюрократов. [27] Не было случая, чтобы рабочие советы или органы советского типа возникли на заводах. Такое противоречие—внутреннее свойство мысли Мао. Хотя в ней и может быть искреннее зерно, в целом она носит трагический характер. Когда Мао зовет к восстанию и захвату власти, это значит, что верховная власть более не является воплощением диктатуры пролетариата в ее чистом виде. Но его не интересуют истоки или опасности вырождения в материальной инфраструктуре общества, в неадекватном развитии производительных сил или противоречия между уровнем развития и производственными отношениями. Нет, истоки вырождения по его мнению – идеологические. Если ревизионизм не давить в зародыше на теоретическом, научном, художественном и литературном уровне, диктатура пролетариата непременно будет свергнута и китайская компартия станет » фашистской» [28]

Трудно поверить, что опытный марксист мог породить такие чудовищные преувеличения. Тем не менее, они распространяются по всему Китаю в миллионах экземпляров. Эта точка зрения абсолютно чужда марксизму. Сохранение полуфеодальной идеологии, полуфеодальных искусства и литературы (например, идеологии, которая вдохновляла ультрамонтанский католицизм столетие после Французской революции) никогда не приводило к низвержению власти буржуазии. Конечно, захват политической власти в результате подъема социальных классов подготовлен интенсивной идеологической борьбой. Но вообразить, что реакционные классы имеют те же возможности лишь благодаря сохранению своей идеологии после падения их политической власти— значит отрицать, что в социальных революциях существует хотя бы какая-то логика.

В реальности вся сумма буржуазных и полуфеодальных религии, искусства, литературы и идеологии является меньшей угрозой китайскому государству рабочих (это не говоря уже о советском), чем один год мелкого товарного производства. У Ленина не было иллюзий на этот счет. Решительной консолидации революции мешает не идеологический вес прошлого, а социо-экономическая реальность настоящего. Неадекватное развитие производственных сил означает, что экономический автоматизм работает против социализма и еще долго продолжит это делать в той части мира, где сегодня повержен капитализм. В результате, субъективный фактор и роль руководства приобретают куда большее значение, чем это случилось бы при более благоприятных условиях. Но выходит также, что эффективная борьба против опасностей вырождения революции может решительно развернуться не на идеологическом поле, а на политическом и социальном, через организацию непосредственной власти рабочих масс. Не поняв проблему бюрократии, которую предчувствовал Маркс, понимал Ленин и глубоко анализировал Троцкий, Мао борется с фантомом «реставрации капитализма», который продвигают реакционеры… в своих реакционных пьесах и фильмах! Эта концепция, которая является полным пересмотром марксистско-ленинской теории государства, также ведет к совершенно диким выводам: как в конце- концов возможно, чтобы созданное самим Мао государство, где нужно «захватить власть», контролировалось «буржуазным госаппаратом» (ведь именно это утверждают маоистские радикалы) ? [29]

Мао Цзэдун отказывается от марксисткой социологии, основанной на объективных критериях, чтобы погрузиться в субъективную «социологию», лишенную любого научного основания. Капиталист—это больше не частный собственник средств производства, который присваивает прибавочную стоимость у рабочих, вынужденных продавать ему свою рабочую силу. Теперь «капиталистом» становится любой несогласный с «мыслью Мао Цзэдуна». Подменяя бюрократическое вырождение революции на опасность капиталистического возрождения (по большей части воображаемого, если не считать возможности поражения в мировой войне), Мао предается нравоучительным проповедям, которые только усиливают опасность вырождения, вместо того, чтобы ее уменьшать. Ведь ему нужно подавить свободу слова всех своих партийных оппонентов, раз они стали «агентами капиталистического пути». Движение, которое началось под лозунгом «расширения демократии» и права меньшинства «обсуждать свои случаи и сохранять свои взгляды», поскольку «истина иногда лежит на стороне меньшинства», превратилось в подавление всех несогласных (которые, лишь раз выступив в оппозиции к Мао, автоматически превратились в «контрреволюционеров»).

Для троцкизма опыт «культурной революции» подтверждает, что теория возможного вырождения социалистической революции, которую 20 лет назад считало еретической все официальное коммунистическое движение, теперь была частично признана почти всеми успешными революциями, произошедшими после Второй мировой войны. Тито, Кастро, Мао Цзэдун —каждый по своему признали это. Потребность в политической революции, в «революции внутри революции», как сегодня говорят кубинцы, начинает выходить на первый план в той части международного коммунистического движения, от которой непросто отмахнуться. Но опыт «культурной революции» также показывает, что нет другого пути к эффективной борьбе против бюрократического вырождения революции, чем та, что была указана Троцким и Лениным: консолидация и институционализация рабочей власти на основе демократически избранных Советов; широчайшая пролетарская демократия; возможность существования нескольких советских тенденций и партий, легально функционирующих в существующей системе; ограничение и постепенное устранение неравенства в оплате труда; рабочее управление экономикой; плановое развитие производственных сил; международное распространение революции.

1. Этот отказ находится в явном противоречии с заявлениями Китая о готовности поддержать СССР в случае внешней агрессии. В очередной раз они прозвучали, например, 22 марта 1966 года в письме, отклонявшим приглашение Брежнева прислать китайскую делегацию на XXIII съезд КПСС (Hsinhua News Agency (HNA), March 24, 1966.)

2. Например, сообщение HNA от 4 апреля 1967: «Бедняки и середняки предместий Шанхая с энтузиазмом откликнулись на призыв Председателя Мао…».

3. Собрание законов и поставлений КНР, том II. Цит. по: Ezra F, Vogel: From Revolutionary to Semi-Bureaucrat, in The China Quarterly, No. 29, January–March 1967, p. 51.

4. Для справки:средняя заработная плата чернорабочего составляет 40-50 юаней в месяц; квалифицированного рабочего — 70-80 юаней; университетского профессора — 100 юаней. Пара обуви стоит 10 юаней; 750 г (около 1 фунт 10 унций.) риса — от 0,1 до 0,2 юаней.

5. К этим основным социальным противоречиям следует добавить напряжение между массой городского населения и привилегированными представителями бывшей буржуазии, которые в совокупности получают около 50 миллионов долларов ежегодно в виде процентов от унаследованной собственности и часто живут в большой роскоши. Но даже несмотря на то, хунвэйбины напали на рестораны, клубы и дома этих бывших буржуа, нет никаких указаний на поощрение этих действий со стороны Мао.

6. Мы должны, однако, принять во внимание идеи экономиста Сун Кен Фана, который практически открыто поддерживается Мао. Подробнее об этом — в статье Ливио Матана The ‘Great Cultural Revolution’, (Quatrième Internationale, No. 29, November 1966)

7. См. передовицу Renmin Ribao от 1 июля 1966 г..

8. См. статью шанхайской Jiefang Ribao от 10 мая 1966 г., перепечатанную в Peking Review от 27 мая 1966.

9. Этот отчет был опубликован 17 мая 1967 года в London bulletin of the Hsinhua News Agency.

10. В связи с 16-й годовщиной КНР Пен Чжэнь заявил: «В настоящих условиях более, чем прежде необходимо, чтобы партийные кадры на всех уровнях внимательнее прислушивались к массам и давали возможность выражения всего многообразия мнений». (См. F. Charlier: The Purge Spreads in People’s China, Perspective Mondiale, Vol. 1, No. 5.)

11. В поддержку этого тезиса можно привести тот факт, что вице-премьер Ху Лун, которого вместе с Пэнь Чжэнем обвиняли в подготовке военного заговора, выступил как автор статьи с показательным названием «Демократические традиции китайской Народной освободительной армии».

12. См., к примеру, статью, напечатанную в Hongqi в марте 1967, которая писала об изгнании из университета Цзиньхуа около 70% преподавателей.

13. В доказательство анти-хрущевского настроя Лю Шао-Ци (которого маоистская пропаганда сейчас называет «китайским Хрущевым», можно привести его речь от 28 апреля 1968 года на примере в честь албанской делегации во главе с Мехметом Шеху: “Современные советские ревизионисты идут все дальше и дальше по пути капитуляции перед империализмом. Они уже превратились в предателей марксизма-ленинизма и пособников американского империализма»(Peking Review за 6 мая 1966.)

14. Все цитаты приводятся по Peking Review от 12 августа 1966.

15. Маоисты заняли четкую позицию против рабочих-перебежчиков в духе Красной гвардии (Renmin Ribao, 12 февраля и 14 февраля 1967).

16. Как примирить лозунг о том, что «бунт оправдан» с лозунгом о том, что нужно достигнуть «единства с более чем 95% кадров»? (Колонка Renmin Ribao в Peking Review, апрель 14, 1967.) И зачем мобилизовывать миллионы на то, чтобы устранить лишь «кучку бюрократов»?

17. Распространяемое HNA интервью от 6 апреля 1968 с американцем, живущим в Китае, Эрвином Энгстом, явным образом заявляющее, что различия в зарплатах с градацией от одного до восьми, согласно этому источнику, не соответствуют принципам Парижской коммуны и должны быть постепенно устранены.

18. Особенно вопиющий пример: то, как пекинская газета Shingkangshan от 11 января 1967 года превозносит тот факт, что Красная гвардия обманом «захватила» жену Лю Шао-чи, заманив ее в больницу под предлогом того, что ее дочь попала в аварию.

19. Пекинская газета Shingkangshan от 23 января 1967 года утверждает, что вечером предыдущего дня несколько сотен красногвардейцев участвовали в демонстрации под флагом «Комитета за объединенные действия Красной гвардии в столице», выкрикивая: «Долой группу Культурной революции в ЦК!», «Да здравствует Лю Шао-чи!»

20. В связи с этим см. Послание народа Тсингтао о маоистском «захвате власти» (Wen-hui Pao, Гонконг, 31 января, 1967.)

21. Иностранная пресса, особенно японская, сообщала о всеобщей забастовке в Шанхае и Нанкине и крупных забастовках в Ухане,

The foreign press, particularly the Japanese, reported a general strike in Shanghai and Nanking, and big strikes at Wuhan, Фучжоу, Чжэцзяне и Шэньяне. Мы сознательно опираемся только на китайские источники.

22. Ленин называл «экономизмом» тенденцию, согласно которой профсоюзная борьба рабочих достаточна для их освобождения. Идея осуждения самих требований с использованием этого слова никогда бы не пришла ему в голову!

23. Сводка HNA из Пекина, 24 марта 1967.

24. Цитируемая выше редакционная статья из Renmin Riabao, перепечатанная Peking Review 13 апреля 1967 года, холодно заявляет, что Лю Шао-чи «представлял… интересы китайской буржуазии», что он «представлял… буржуазную реакционную линию в течение последних 17 лет», что «Цель этого человека — построить капитализм и провести капиталистическую реставрацию в Китае». Возникает вопрос, почему в таком случае Мао позволил ему стать президентом КНР — должность, на которой он был переизбран 3 января 1965 года. В Peking Review от 8 января 1965 года есть большая фотография Мао и Лю Шао-чи, стоящих плечом к плечу, и подпись: «Более 100 тыс. рабочих, крестьян, государственных служащих, студентов, военных» собрались, чтобы отпраздновать переизбрание, таким образом оказывается особенно дискредитирующей… для Мао. Возможно ли, что тайной задачей Мао было сделать представителя буржуазии человеком номер два в Китае и своим официальным преемником? Следует также осудить демагогический и нечестный характер кампании против книги Лю Шао-чи «Чтобы быть хорошим коммунистом». Маоистская пресса, ожесточенно атакующая книгу «поскольку высказываемая в ней позиция не основана на диктатуре пролетариата», делает вид, что ей неизвестен тот факт, что книга была написана в 1939 году, а памфлет Мао «Новая демократия», написанный год спустя и сегодня возносимый до небес, не только «высказывает позицию, не основанную на диктатуре пролетариата», но и явным образом осуждает такую позицю «на данном этапе».

25. Стоит добавить, что тогда, как возвышение Сталина сопровождалось появлением теории «социализма в одной стране» и курсом на более мирное сосуществование с империализмом, маоисты, с развитием «культурной революции», все больше говорят о мировой революционной волне.

26. Идея избрания органов власти на основе императивного мандата трудящихся — то есть одна из базовых идей Парижской Коммунны — ни разу не была озвучена с момента начала «культурной революции».

27. Примеры: «революционный комитет» Шаньдуна возглавил Му Лин, бывший член распущенного прежде обкома. Новый председатель ревкома Шаньси также совмещает эту позицию с руководящей работой в партийном комитете провинции. В Циньдао «революционный захват власти» возглавил вице-мэр города. В Шанхае председателем местного ревкома стал бывший глава городской полиции безопасности. И т.д.

28. Пекинская Kuangming Ribao от 8 апреля 1967 приводит соответствующую цитату Мао. Кроме того, жена Мао Цзян Цин писала: «Если наши литература и искусство не соответствуют экономическому базису социализма, они неизбежно(!) уничтожат его» (Hungi Chonpao, Пекин, 15 февраля 1967)

29. «Марксистский принцип уничтожения старой государственной машины буржуазии должен быть применен и к нашим деградировавшим организациям, так как в них прочно укоренилась кучка партийных лидеров, захвативших руководство и взявших курс на капитализм. Эти органы буржуазии (!) должны быть полностью разрушены и заменены восстановленной диктатурой пролетариата» (Kuangming Ribao, Пекин, 3 марта, 1967)

Перевод Александры Новоженовой

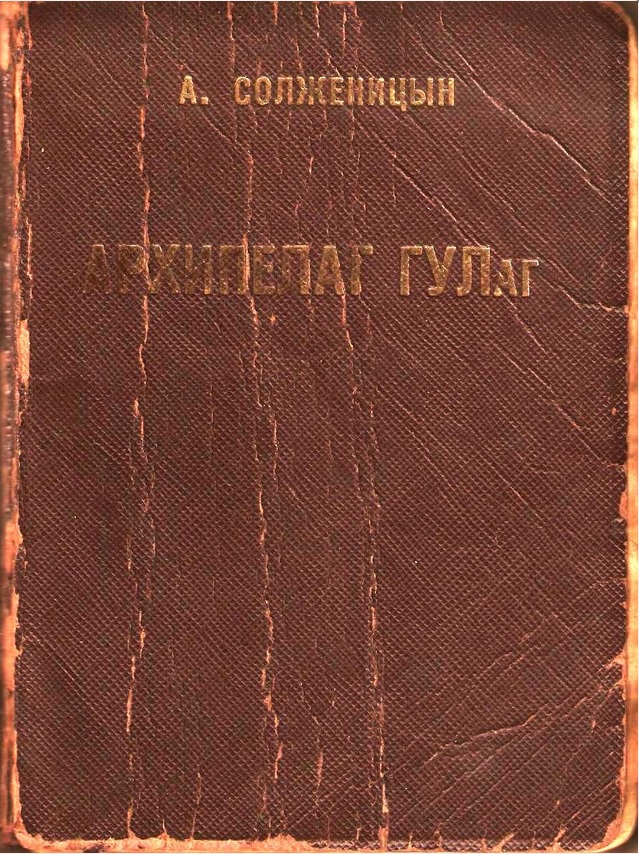

]]>В этих обстоятельствах моральная проповедь «Архипелага» и бескомпромиссные вердикты не только марксизму, но и любым идеям социального освобождения, вынесенные авторами знакового сборника «Из-под глыб», изданного в то же время под редакцией Солженицына, для аудитории читателей самиздата оказывались куда убедительнее защитных аргументов немногочисленных диссидентов-социалистов вроде Роя Медведева.

Если марксисты к моменту публикации первого тома «Архипелага» составляли атакуемое меньшинство внутри советской диссидентской среды, то Четвертый интернационал, к которому принадлежал Эрнест Мандель, оставался таким же меньшинством внутри левого движения на Западе. После подъема 1968-го, когда леворадикальные критики европейских промосковских коммунистических партий смогли громко заявить о себе и существенно расширить свое влияние, 1970-е становятся временем политической стабилизации, а «Архипелаг» Солженицына – оружием идеологического контрнаступления правых, завершившегося неоконсервативным триумфом 1980-х.

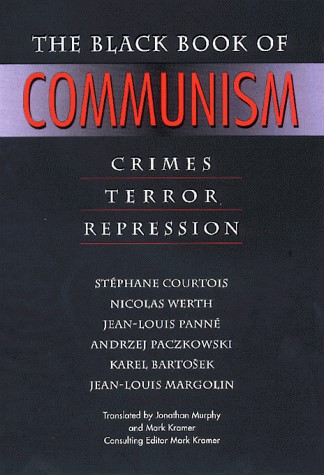

Этот триумф закрепил и своеобразную реакционную монополию на антисталинизм: не только идеология «Архипелага», но и сам его метод бесконечных моральных спекуляций, жонглирования цифрами, и главное – возложения ответственности за преступления на «преступную идею», — продолжают господствовать в общественном сознании и сегодня. Яркое свидетельство этого подхода – одиозная «Черная книга коммунизма» под редакцией Стефана Куртуа, ставшая бестселлером уже в 2000-е годы.

Именно поэтому публикуемый сегодня на Openleft.ru перевод текста Эрнеста Манделя – не просто исторический документ. Это часть актуальной и продолжающейся борьбы не только за «историческую правду», но и против догматизма мысли, против лживых аналогий, против тех химер «ложного сознания», которые и сегодня заставляют большинство отказываться от необходимости самостоятельно мыслить, предпочитая этому отлитые в бронзе идеологические формулы.

Илья Будрайтскис

Можно сказать, что «Архипелаг ГУЛаг» — это свидетельство трех трагедий, связанных между собой. Первая – это трагедия жертв сталинских «чисток», затронувшая миллионы советских граждан, среди которых находилось большинство старых кадров большевистской партии, без всяких оснований обвиненных в абсурдных и чудовищных преступлениях. Вторая — это трагедия нового поколения оппозиционной советской интеллигенции, которое опыт сталинизма привел к программному отвержению марксистских идей. Этот разрыв с марксизмом, в свою очередь, породил замешательство и непоследовательность в объяснении подлинных причин сталинского террора, природы советского общества в принципе, и как следствие – неспособность предложить альтернативу углубляющемуся кризису советского общества. Наконец, третий уровень трагедии – это личная судьба автора, чей исключительный талант, из-за неспособности понять причину зла, с которым он столкнулся, оказался направлен на защиту реакционных идей, значительная часть которых удивительным образом сходится с обоснованием и оправданием аргументов Сталина и его пособников.

Сталинский мир концлагерей

Первая тема «Архипелага ГУЛаг» — мир принудительного труда, созданный Сталиным и ГПУ. В период сталинского правления узники лагерей исчислялись миллионами, большая часть из них была депортирована, если не убита, при очевидном нарушении советского законодательства. Они были отправлены в лагеря по железным дорогам, подвергнуты множеству чудовищных актов произвола: пыткам, полному нарушению всех прав, гарантированных советской Конституцией, использованием секретных указов, которые сами по себе нарушали Конституцию и Уголовный кодекс.

Солженицын собрал массу свидетельств об условиях, в которых проходили сталинские чистки. Он особенно подчеркивает личную ответственность за эти преступления окружения Сталина. Не только Берии и Ежова, но также Кагановича и Молотова, людей, чьему участию в своем выдвижении обязаны многие бюрократические шишки уже после XX съезда КПСС, попытавшегося пролить свет на сталинские преступления.

Солженицын дает детальную опись подавления и депортаций целых категорий граждан: всего персонала КВЖД, всех корейских коммунистов, переселившихся в СССР, большинства старых бойцов австрийского Республиканского шуцбунда, большинства бывших латышских стрелков, сыгравших важнейшую роль в победе Октябрьской революции и создании Красной армии.

Разумеется, те (на Западе!), кто смог прочесть книги Льва Троцкого «Преданная революция» и «Преступления Сталина» или книгу о советских трудовых лагерях, написанную меньшевиками Далиным и Николаевским, не узнают практически ничего нового из «Архипелага ГУЛаг». Но они оценят серию виньеток, с помощью которых великий писатель Солженицын изображает людей, что повстречались ему в тюрьме и в лагерях: старого рабочего-революционера Анатолия Ильича Фастенко, главного специалиста С-ва – прототип карьериста-бюрократа, старого меньшевика, а позднее – большевика и жертву первого этапа «охоты на ведьм» (репетиции будущих московских процессов) М.П. Якубовича , замминистра госбезопасности М.Д. Рюмина, превзошедшего по степени своей мерзости министра Абакумова, правую руку Сталина, и, по-видимому, организатора «дела врачей», призванного положить начало массовым репрессиям, которые предотвратила лишь смерть тирана. Эти незабываемые зарисовки, вместе с теми, что встречаются в романах «В круге первом» и «Один день Ивана Денисовича», несомненно, являются наиболее ценными фрагментами «Архипелага ГУЛаг».

Книга также содержит подробности пыток, к которым прибегало ГПУ, чтобы «выбивать» признания из обвиняемых. Здесь Солженицын, в принципе, подтверждает вывод Троцкого о том, что недостаток независимого от Сталина политического взгляда (иными словами, политическая капитуляция несчастных сталинских жертв перед лицом бюрократической диктатуры) был реальной причиной этих признаний.

Одним из редких сенсационных открытий в «Архипелаге» является то, что было несколько процессов, вышедших боком для бюрократии; процессов, где обвиняемые повернули обвинение не только против своих непосредственных мучителей, но и против политики Сталина, на коей зачастую лежала ответственность за «преступления», в которых обвинялись арестанты. Таким было дело в процессе над коммунистическими лидерами в поселке Кадый Ивановской области.

Общее впечатление, которое производит эта важная часть «Архипелага», заключается в абсолютном осуждении институциализированных репрессий как системы управления, несмотря на объективный характер сталинских репрессий. Режим, не опирающий ни на политическую поддержку со стороны трудящихся, ни на удовлетворенность материальных потребностей, должен прибегнуть к террору, который станет основным государственным институтом. Это наиболее удивительный аспект сталинского мира концентрационных лагерей, а не предполагаемая «экономическая» роль труда заключенных, имевшего, как говорят, большое значение для индустриализации СССР.

Те, кто слепо отрицал реальность этого террора, или те, кто все еще отрицает его сегодня, ни на йоту не приблизились к «отстаиванию дела коммунизма». Напротив, они покрывают отвратительные преступления против советского рабочего класса, преступления, которые еще более губительны тем, что они дискредитировали и продолжают дискредитировать дело коммунизма в глазах значительной части мирового пролетариата.

Правда ли, что Сталин лишь продолжил то, что начали Ленин и Троцкий?

Если бы в “Архипелаге ГУЛаг” не было бы ничего, кроме обличения преступлений Сталина, сдобренных несколькими замечаниями на старую тему “ленинизм в ответе за преступления Сталина” , было бы достаточно просто защищать Солженицына от репрессий со стороны бюрократии, одновременно сожалея о присущей ему идеологической путанице.

Но реальность не такова. В “Архипелаге ГУЛаг” Солженицын систематически стремится показать, привлекая факты и имена, что институционализированный террор начался во времена Октябрьской революции. Это вторая центральная тема книги, и она лишь немного менее развита, чем первая. Подтвержденная множеством свидетельств и страстностью языка автора, чей талант не нуждается в представлении, автора, который являет себя миллионам читателей осиянным нимбом жертвы позорного преследования, эта тема окажет глубокое влияние на людей в капиталистических странах так же, как и в бюрократизированных рабочих государствах.

Диалектическая игра между Солженицыным и советской бюрократией в этой точке напрямую утверждает себя как в основе своей контрреволюционная. Неспособный ответить на аргументы Солженицына, Кремль лишь подтверждает убедительность тезисов писателя, обрушивая на него клевету и ложь, выдворяя его из страны и таким образом помогая его стремлению вывалять в грязи большевизм, марксизм и рабочее движение. Круг замыкается, когда Кремль использует реакционную идеологию Солженицына, чтобы “доказать”, что любая оппозиция в СССР контрреволюционна и что, в конце концов, свобода выражения должна “контролироваться”, дабы избежать появления “двух, трех, многих Солженицыных”, — неважно, обладающих его талантом или его лишенных.

Нужна была бы целая книга, чтобы детально опровергнуть клевету Солженицына на Октябрьскую революцию. Мы надеемся, что сторонники революционного марксизма еще напишут такую такую книгу. Это бы ещё раз подтвердило, кто на самом деле наследник и продолжатель большевизма. Здесь мы можем остановиться лишь на нескольких ключевых моментах.

Для начала давайте обратимся к фактам. Моралист Солженицын начинает с чудовищного подлога. На многих страницах он детально описывает красный террор. Но ни единым словом не упоминает террор белых, который начался первым и привел к ответу большевиков. Ни единым словом не упомянуто великодушие революционеров в октябре, ноябре и декабре 1917 года, когда они освободили большую часть (если не всех) своих заключенных; например, генерала Каледина, который вскоре ответил развязыванием террора и волной убийств, направленных против пролетарской власти. Ни единым словом не упомянуты тысячи коммунистов, комиссаров, солдат, предательски убитых по всей стране, подвергнутых пыткам, утопленных в крови, чтобы восстановить власть землевладельцев и капиталистов. Ни единого слова не сказано о вооруженных нападениях на лидеров большевиков, — не вымышленных, наподобие тех, в которых обвинялись жертвы Московских процессов конца 1930-х, — но настоящих, как убийство Володарского или покушение на Ленина. Ни единого слова не сказано об интервенции иностранных армий, о нападении на советскую территорию с семи разных фронтов! “Моралист” и “националист” Солженицын мгновенно становится плоским, представляя крайне односторонний анализ.

И еще один уровень фактов: Солженицын пытается доказать слишком многое, и заканчивает поэтому тем, что не доказывает ничего. Пытаясь провести параллель между “отсутствием закона и права” в первые годы революции и сталинским произволом, Солженицын цитирует некоторые речи в суде большевистского наркома юстиции Крыленко. Но что доказывает это “доказательство”? Лишь то, что при Ленине и Троцком не было признаний, извлеченных под пыткой, что обвиняемые могли свободно защищать себя (и не без шанса на успех), что эти процессы вовсе не были процессами над ведьмами, а скорее процессами революционными, — конечно, иногда построенными на косвенных и недостаточных доказательствах, как почти всегда случается в революционные периоды, но бесконечно далекими от карикатур на правосудие, разыгранных Сталиным.

Два процесса, которые цитирует сам Солженицын, идеально иллюстрируют фундаментальное различие между большевистской революцией и сталинской контрреволюцией.

В.В. Ольденбергер, старый аполитичный инженер, который был главным техником московского водоснабжения, был подвергнут гонениям коммунистической ячейкой за аполитичность. Его довели до самоубийства. Солженицын негодует на коррумпированных, бесчестных коммунистических заговорщиков на этом предприятии. И лишь дочитывая до конца рассказ Солженицына, можно обнаружить, что процесс, о котором он говорит, был организован Советским государством, чтобы защитить Ольденбергера, что это процесс против преследовавшей его коммунистической ячейки, процесс, который окончился осуждением его преследователей, процесс, который подтвердил, что рабочие на предприятии были вольны избрать Ольденбергера в Совет вопреки давлению коммунистической ячейки.

Второй процесс касается толстовца, решительного противника ношения оружия, который был осужден на смерть на пике Гражданской войны как отказник по мотивам совести. Этот процесс кончился еще более драматично. Солдаты, охранявшие осужденного, обоснованно сочли приговор чудовищным. Поэтому они организовали всеобщее собрание в бараках и послали ходатайство в город, требуя отмены вердикта. И они победили!

Итак, мы видим рабочих, которые могут избирать аполитичного инженера в совет, несмотря на протесты коммунистической ячейки, состоящей, в лучшем случае, из ультрасектантов или, в худшем, насквозь коррумпированных карьеристов. Мы видим солдат, которые восстают против решения суда, организуют всеобщее собрание, вмешиваются в “великие государственные дела” и спасают жизнь заключенного. Солженицын — сам того не сознавая — описывает подлинное различие эры революции и эры контрреволюции. Пусть же он приведет сходные примеры сталинского периода, чтобы показать, что в основе своей всё было одинаково при Ленине и при Сталине!

Ни один ленинист, заслуживающий такого наименования, не будет упрямо отрицать, что советский режим совершал множество политических ошибок. И как могло быть иначе с лидерами, которым выпала честь и тяжкая ноша впервые в истории создать государство, которое служило бы всем рабочим и угнетенным на территории огромной страны перед лицом кровавых и свирепых атак сильных врагов, с лидерами, которые должны были это сделать, не имея возможности опираться на предшественников, и постоянно, иногда ощупью, двигаться вперед, вместо того, чтобы спокойно развивать свои теории? Сегодня мы понимаем, что было ошибкой продолжать репрессии, когда гражданская война была окончена, что было ошибкой подавлять все прочие советские партии после 1921 года и таким образом институционализировать правление одной партии, что было ошибкой запрещать фракции внутри этой партии. Все эти меры, когда они принимались, воспринимались как временные и связанные с конкретными трудностями. Они характеризовались переоценкой непосредственной опасности контрреволюции, которая на самом деле была разбита, и недооценкой деморализующих последствий, которые они в будущем возымели на сознательность и активность пролетариата в политическом климате, все более и более характеризующемся административными репрессиями и все менее и менее — сознательным участием масс. Эти меры облегчили политическую экспроприацию пролетариата, удушение внутренней демократии в большевистской партии и установление бюрократической диктатуры. Но никто не мог всего этого знать наперед. Сегодня мы об этом знаем. И Четвертый интернационал сделал необходимые выводы из этих ошибок.

Но те, кто сегодня осуждают большевиков, должны задать себе вопрос: какие реальные альтернативы были на тот момент? Они должны учесть чудовищную ответственность немецких социал-демократов (по сути — меньшевиков), которые, утопив немецкую революцию в крови, проложили путь сперва для Сталина, а затем для Гитлера. Они должны помнить о судьбе, постигшей рабочих и крестьян в Германии, где революцию не защищали беспощадно и продуктивно.

Тысячи жертв белого террора Миклоша Хорти в Венгрии – это лишь один пример – несравнимы с сотнями тысяч рабочих и крестьян, которые были бы убиты в России, если бы белый террор одержал победу. Все это говорит скорее в пользу справедливости большевиков.

«Идеология» в качестве козла отпущения

Солженицын вступает на еще более зыбкую почву, когда переходит от фактов к идеологии. В поисках объяснения сталинского террора единственное, к чему ему удается прийти, — это нападки на идеологию, предопределившую, по его мнению, идеологический фанатизм современности. Солженицын, оглядываясь из ХХ века, видит общие родовые черты инквизиторов, конкистадоров, колонизаторов, фашистов, якобинцев и, очевидно, марксистов, – выступавших в качестве убийц миллионов своих современников.

Первое, что поражает в этом списке, — это то, что он, по меньшей мере, не полон. Почему Солженицын забыл про религиозный фанатизм? Религиозные войны за всю свою историю унесли жизни миллионов людей. А как насчет национализма и идеологии «защиты отечества» в империалистических странах, которые только за одну Первую мировую войну унесли больше жизней, чем сталинский террор? Является ли беспамятство Солженицына следствием того, что он поддерживает обе этих идеологии – религию и национализм?

Поражает еще и чрезвычайно поверхностный характер выкладок Солженицына. Почему одна и та же «идеология» породила смертоубийственный фанатизм в одни исторические периоды и либеральную миролюбивую терпимость в другие? Действительно ли это случилось по «идеологическим» причинам? Или все это произошло скорее потому, что имели место определенные вещественные, материальные интересы?

Солженицыну нравится подсчитывать количество жертв сталинского террора и сравнивать суммарный результат с данными о царских и фашистских репрессиях. Но эти количественные сравнения можно продолжить дальше. Что за «идеология» превратила в фанатиков полуграмотных сжигателей книг в Чили, за два дня истребивших 20 тысяч человек и лишивших свободы 40 тысяч? В пересчете на масштабы СССР, эти жертвы составили бы 600 тысяч убитыми и 1,2 миллиона депортированными. Всего лишь за несколько дней! Сталин позеленел бы от зависти. Что стало мотивацией сжигателей книг — идеологический фанатизм или желание защитить свою частную собственность и вечные ценности «свободного предпринимательства» и капиталистической эксплуатации?

А как насчет знаменитых «крестовых походов», организованных Франко в 1936 году для того, чтобы отвоевать страну, которая «оказалась в руках красных» — походов, которые завершились убийством более миллиона испанцев армией «националистов»? В масштабе СССР это можно приравнять к 9 миллионам убитых, если играть в игру Солженицына с цифрами. Действительно ли своего рода «идеология» могла спровоцировать столь ужасающее массовое убийство? Было ли это скорее попыткой – любой ценой, даже ценой кровавых рек – предотвратить установление правления рабочих и бедных крестьян на Иберийском полуострове?

Именно марксизм может дать объяснение и принять во внимание чередование периодов варварства и цивилизации на протяжении человеческой истории. Когда класс наделен властью, уверен в себе и в своем будущем, когда его сила растет и социальные противоречия временно ослабевают, тогда он может позволить себе роскошь относительно мирного и цивилизованного правления. (Кроме тех случаев, когда его власть внезапно кто-то оспаривает; тогда коммунаров жестоко убивают версальцы, даже в XIX веке – таком «цивилизованном» и мирном по сравнению с нашей «варварской» эпохой.)

Но когда господствующий класс переживает упадок, когда его сила ослабевает, когда власть терзают все более глубокие противоречия, тогда варварство вновь оказывается на поверхности и реальность классового превосходства проявляется в своей самой кровавой форме. Наша эпоха – это эпоха предсмертной агонии капиталистической системы. Чем дольше эта агония будет продолжаться, тем больше она породит элементов варварства, кровавых репрессий и презрительного отношения к человеческой жизни. В историческом смысле, Сталин – продукт капитализма в той же степени, что и Гитлер, Освенцим, Хиросима, бомбардировка и химическое уничтожение лесов во Вьетнаме. Он не является продуктом советского общества или Октябрьской революции.

В более узком и прямом смысле, сталинский террор – это результат победы политической контрреволюции в Советском Союзе. Тот факт, что Сталину пришлось уничтожить целое поколение революционеров, которые руководили Октябрьской революцией и создали Советское государство, сам по себе достаточен для того, чтобы доказать несостоятельность тождества, которое Солженицын произвольно выстраивает между палачом и его жертвами. Политическая контрреволюция в свою очередь представляет материальный и социальный интересы: те, кто относится к привилегированному бюрократическому сословию, полагаясь на новые отношения собственности, установленные социалистической революцией, защищает свою собственную монополию на экономический и политический контроль так же, как и огромные преимущества, извлекаемые из предшествующих условий продолжительного дефицита.

Отвергая марксизм, Солженицын и те, кто мыслит, как он, расписываются в собственной неспособности объяснить события, которые оказали на них глубочайшее влияние. Троцкий любил цитировать Спинозу: «Не плачь и не смейся, а понимай». Солженицын горько смеется и много плачет. Но многого не понимает.

Морализирующая политика в собственной ловушке

Противоречия солженицынской мысли — следствие его отрицания марксизма — проявляются наиболее удивительным образом тогда, когда этот моралист вынужден отказываться даже от самых элементарных соображений морали, говоря о марксистах нашего времени, особенно о Троцком и троцкистах. Чтобы обосновать свое утверждение, будто Сталин был наследником, а не могильщиком марксизма, Солженицын пытается продемонстрировать, что все большевики помогали Сталину, капитулировали перед ним, участвовали в его преступлениях и были его сообщниками на сфабрикованных процессах.

Начиная с верного наблюдения — те, кто политически капитулировал перед Сталиным, были обречены на это самой логикой своей позиции (поскольку, как пишет Солженицын, «политика без моральных оснований неизбежно ведет к оправданию преступлений»), Солженицын приходит к выводу, что все коммунисты были политически беззащитны перед Сталиным и участвовали в терроре 1930-х и 1940-х. Он даже заявляет, что сам Троцкий дал бы все нужные ГПУ признания, если бы попал в руки Сталина. Ведь и Троцкий, оказывается, не обладал «независимым взглядом», а также идеологией, по-настоящему отличной от сталинизма! Кроме того, он будто бы не прошел через физические и моральные пытки, которые сделали бы его способным противостоять ГПУ.

Эти утверждения абсолютно безосновательны. Это почти полное воспроизведение сталинистской клеветы на троцкизм.

Утверждать, что никакое коммунистическое течение не имеет собственных идей, по-настоящему противостоящих сталинизму, и все коммунисты поэтому были обречены на капитуляцию перед террором — значит отмести пятнадцать лет решительной борьбы против советской бюрократии, которую вела сначала Левая оппозиция, а затем движение за Четвертый интернационал, борьбы, опиравшейся на серьезные теоретические и политические основания, блестяще подтвержденные историей. Это значит оскорблять память тысяч активистов, — троцкистов и других, — которые отказались капитулировать, отказались стать соучастниками пародии на правосудие, и заплатили жизнями за верность своим принципам, продемонстрировав смелость и силу характера беспрецедентную в истории.

Говорить, что Лев Троцкий не доказал свою способность выстоять на сталинском процессе, — значит забывать, что он продолжал свою борьбу против сталинизма и после того, как ГПУ убило его детей, секретарей, ближайших соратников, ни на минуту не прекращал ее, хотя понимал, что в любой момент его могут уничтожить агенты советских спецслужб.

Заявлять, как это делает Солженицын, что троцкисты в лагерях вели себя сектантски и были неспособны на длительные голодовки ради достижения требований — значит оскорблять память героев (их было больше тысячи), которые четыре с половиной месяца держали голодовку, отстаивая свои требования и защищая права политзаключенных в разгар сталинистского террора. [Речь идет о голодовке 1936 года на Колыме – прим. переводчика.]

Легко понять, почему Солженицын, решительный оппонент революционного марксизма, идет по стопам Сталина в желании стереть из истории принципиальный вклад троцкизма в борьбу против диктатуры советской бюрократии. Это лишь попытка оборвать какую-либо преемственность между Октябрьской революцией и политическими задачами, которые ставит история перед Советским союзом сегодня. Но аморальные методы, которые Солженицын вынужден использовать для обоснования своей позиции, еще раз демонстрируют несостоятельность любого политического подхода, основанного на абстрактных моральных принципах. Несостоятельность этого подхода и заставляет его сторонников постоянно предавать свои собственные принципы.

Историческое оправдание Октябрьской революции

Солженицын стремится свести все многообразие советской реальности к государственному террору в сталинский и послесталинский период. Эта упрощенная реальность явилась результатом революции, которая, как полагает Солженицын, вообще не должна была произойти – «Россия не созрела для революции», как он пишет.

Но тогда для чего она «созрела»? Для царского варварства? Для неизбывной бедности, нужды и неграмотности? Отказывая в состоятельности Октябрьской революции – а значит, и всем остальным революциям в отсталых периферийных странах – Солженицын обнаруживает еще одно неразрешимое противоречие своего моралистического подхода к политике. Должны ли мы сожалеть лишь о жертвах политического террора? А как насчет погибших из-за нечеловеческих социально-экономических условий, десятках миллионов умерших от голода во время великого голода в Индии или дореволюционном Китае? Они достойны меньшего сожаления?

Или мы должны признать, что это – жертвы слепой судьбы, перед которой мы по определению бессильны?

Последствия Октябрьской революции не могут быть сведены лишь к преступлениям и террору бюрократии. Ведь была и другая сторона революции: превращение всего за пару десятилетий отсталой страны во вторую в мире индустриальную державу, в страну, в которой позорная неграмотность была практически полностью ликвидирована, в которой количество врачей и количество книг (включая переводы!) является одним из самых высоких в мире, а детская смертность – ниже, чем в Британии. Те, кто борется против полицейского произвола в СССР, игнорируя огромные достижения революции, не может оценить и огромный потенциал материального базиса, который мог бы быть использован подлинной советской демократией после свержения бюрократической диктатуры.

Маркс, Ленин и Троцкий никогда не утверждали, что настоящее социалистическое, бесклассовое общество может осуществиться в изолированной и экономически неразвитой стране. Эпоха империализма характеризуется особым феноменом двойственности: с одной стороны, глобальное господство капитала искажает и ограничивает развитие отсталых стран, а с другой – революционные движения в таких странах все больше осознают необходимость выхода на интернациональный уровень.

Солженицын сожалеет об этом и призывает советских лидеров отказаться от «коммунистического мессианства», — которым эти лидеры, кстати, совсем не страдают. Хотя даже минимум нравственного возмущения от страданий и катастроф современного человечества должны привести к выводу о необходимости удвоить усилия для мировой социалистической революции, способной в то же время приблизить политическую революцию в бюрократизированных рабочих государствах, а значит и покончить с политическими репрессиями.

Дилемма интеллектуальной оппозиции в СССР

Как любое великое произведение, «Архипелаг ГУЛаг» осмысляет не только социальную ситуацию в целом, но сосредотачивается на жизни конкретных социальных групп. Солженицын представляет ту часть советской оппозиционной интеллигенции, для которой последовательный антисталинизм означает и разрыв с Лениным и Марксом.

Влияние этой тенденции, особенно среди советской молодежи, не стоит преуменьшать. И это влияние само по себе является еще одним важным свидетельством против того режима, который продолжает господствовать в СССР. Общество, называющее себя «социалистическим» и «преодолевшим антагонистические социальные противоречия», представляющее себя как «самое сплоченное в мире», через десятилетия после революции оказывается способным породить новое поколение интеллектуалов, настолько враждебных к марксизму. Эту тенденцию постоянно усиливают и проявления «идеологической борьбы», которую прикормленные фальсификаторы марксизма ведут против несогласных, не гнушаясь такими «аргументами», как запрет литературных произведений, ссылка или помещение диссидентов в дома сумасшедших.

Но – такова ирония истории! – бескомпромиссные противники сталинизма, подобные Солженицыну и его единомышленникам, отвергающие ленинизм как простое предисловие к сталинизму, сами оказываются заложниками сталинской идеологии. Вынося приговор сталинизму, они опираются на те же мифы, которые сам сталинизм использовал для оправдания своих преступлений. Эти мифы легко узнаются не только в повторении нападок на троцкистов, прямо заимствованных из «Краткого курса», — но они очевидно используются антикоммунистическим крылом интеллектуальной оппозиции в ее подходе к современным проблемам советского общества и путях их решения.

Ведь остается еще и третья важная тема в «Архипелаге ГУЛаг», которая не так очевидна, чем первые две, которых мы уже коснулись, но исключительно важна для понимания хода мысли Солженицына. Эта тема – неспособность рабочих управлять государством и экономикой. Подобное предубеждение четко отражает интеллектуальное высокомерие, объединяющее советских бюрократов и технократическую интеллигенцию.