Вацлав Гавел и Лу Рид. Рисунок Владана Еремича.

Вы помните Вацлава Гавела? Это не только самый невинный из всех диссидентов-антикоммунистов, но и лидер самой невинной из всех так называемых демократических революций 1989-90, той, которая называлась «бархатной». Бархат — это, как известно, плотная ткань из шелка, хлопка, шерсти, любого другого натурального или синтетического материала. Она известна своей мягкостью и гладкостью, потому так популярна в качестве метафоры. Когда речь идет о революции в бывшей Чехословакии, то сравнение с «бархатом», судя по всему, обозначает ее мирный, ненасильственный характер…[ref]Словаки, впрочем, говорят «нежная».[/ref] Считается, что искусство шелкопрядения происходит с Дальнего Востока. Ткань пользовалась успехом у знати. История гласит: когда Гарун аль-Рашид, пятый халиф династии Аббасидов, затем правитель Багдада, умер в начале IX века, среди оставленных им драгоценностей было найдено пятьсот лоскутов бархата. Бархат, известный как царская ткань, был, судя по всему, завезен в Багдад кашмирскими купцами.

Правление Гаруна аль-Рашида стало пиком так называемого Золотого века Ислама, времени расцвета Багдада как центра знания, культуры и торговли. Тот факт, что халиф Гарун аль-Рашид становится одним из персонажей сказок «Тысячи и одной ночи», придает символическому значению бархата некоторый ориенталистский оттенок. Примерно за десять лет до смерти Гарун аль-Рашид переехал со своим двором и кликой из Багдада в Ар-Ракку, город на северном берегу Евфрата в Сирии. Интересно, что сегодня город снова находится в халифате. Этот халифат был создан в июне 2014 года, и правит в нем халиф Ибрагим, известный под боевой кличкой Абу Бакр аль-Багдади, лидер террористической организации, так называемого Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ), которую международная публика считает хуже Аль-Каиды. Правление Ибрагима, в отличие от правления его предшественника халифа Гаруна аль-Рашида, жившего более тысячи лет назад, безусловно, не останется в памяти как золотой век, эпоха мира и стабильности, расцвета знания и культуры на фоне экономического бума. В Ар-Ракке сегодня находится штаб джихадистского движения, все образовательные учреждения закрыты, город очищен от религиозных и других меньшинств, культурные и социальные достижения современной цивилизации сведены на нет. Это время звериной жестокости, бессмысленного разрушения, неумолимого регресса — положение, которое просвещенный европейский ум, поменявший свободу на безопасность, окрестил однажды «естественным состоянием».[ref] Имеется в виду Томас Гоббс (прим. перев.)[/ref]

Казалось бы, какое все это имеет отношение к Вацлаву Гавелу?

Rock the Casbah [ref]Песня группы Clash, реакция на запрет западной музыки после революции 1979 года в Иране. (прим. перев.)[/ref]

В конце января 2003 года Вацлав Гавел вместе с лидерами восьми европейских государств[ref] Остальные семеро — Хосе Мария Аснар, Исания, Жозе Мануэл Баррозу, Португалия, Сильвио Берлускони, Италия, Тони Блэр, Великобритания, Петер Медьеши, Венгрия, Лешек Миллер, Польша, Андерс Фог Расмуссен, Дания.[/ref] подписал декларацию о поддержке военной интервенции в Ирак под руководством США. [ref]Заявление «лидеров» по Ираку. BBC News, World Edition, Thursday, 30 January, 2003 [/ref]

В заявлении провозглашается так называемый трансатлантический договор как «гарантия нашей свободы». На повестке, конечно, стоял союз между США и Европой, основанный, как хотели убедить нас авторы, на общих ценностях: демократия, индивидуальная свобода, права человека и власть закона; ценностях, которые однажды, как сказано, «пересекли Атлантику с теми, кто плыл из Европы, чтобы участвовать в основании США». Их противники, террористы, против которых они клянутся воевать в Ираке, характеризуются как враги перечисленных ценностей. Атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 показали, как далеко они могут зайти. Но нет причин волноваться: подписанты декларации уверяют нас, что правительства и народы США и Европы твердо стоят на страже своих общих ценностей. Все что, нужно это «избавить мир от угрозы оружия массового уничтожения, которым обладает Саддам Хусейн».

В идеологическом плане документ основан на расхожем клише по поводу Европы, освобожденной от двух тоталитаризмов, нацистского и коммунистического. В таком качестве он далек от политической беспристрастности. Напротив, видна связь ее подписантов с европейскими консерваторами, подспудно воскрешающими исторический нарратив Historikerstreit («спора историков») в конце 1980-х в Западной Германии, а также интерпретацию фашизма Эрнстом Нольте как избыточной реакции на угрозу коммунистического тоталитаризма, который и является главным виновником всех нацистских злодеяний. И не случайно среди подписантов декларации был Сильвио Берлускони. В сентябре того же 2003 года он вызовет публичный скандал, заявив, что Бенито Муссолини никогда никого не убивал, а только отправлял людей в ссылку на каникулы. Впрочем, Берлускони — человек, от которого никто в мире не ожидал нежного или «бархатного» тона. В отличие от Гавела, правда же?

Несколькими годами раньше, в октябре 1997 года, Гавел выступил в Вашингтоне с речью на вручении премии Фулбрайта. Называлась его речь интересно: «Чары НАТО». Гавел использовал возможность поприветствовать решение о вхождении трех восточноевропейских стран (Польши, Венгрии и Чехии) в Западный военный альянс. Он воодушевленно призвал Америку взять на себя ответственность за весь мир. Согласно Гавелу, только США способны спасти мировую цивилизацию, действуя на основе собственных ценностей, которые могут быть приняты всеми культурами и нациями как условие их выживания[ref]Vaclav Havel, “The Charms of NATO,” The New York Review of Books LXV (15 January 1998)[/ref].

Год с половиной спустя НАТО, включавшее теперь новых восточноевропейских членов[ref] Представлявших, согласно Дональду Рамсфельду, «Новую Европу», которая, в отличие от «старой», колеблющейся, однозначно выступала за отправку вооруженных сил в Ирак.[/ref], совершило военное вторжение в независимую европейскую страну — чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, как было сказано на языке «гуманитарного интервенционализма», или, если использовать обычно опускаемую политическую формулировку, чтобы поддержать отделение ущемляемого этнического меньшинства. Дело происходило в Сербии в 1999 году, а меньшинство, о котором идет речь, это албанцы, жители тогда еще сербской области Косово. Эта военная интервенция — как и предыдущая, в Боснии — привела к умиротворению вооруженного конфликта, но не смогла решить ни одной из политических проблем. Она только обострила этноконфессиональную вражду, игнорируя в том числе открытую сегрегацию и тот факт, что целый регион оказался в перманентном состоянии исключения — обычный результат военных интервенций Запада по всему миру; вот в чем с таким энтузиазмом участвовал Вацлав Гавел[ref] Cм. Boris Buden, “Saving Private Havel: The Official Bastard (ARKZIN) Statement on the War in Yugoslavia“.[/ref].

И тут язык опять же оказывается умнее, чем идеологический кич под названием Бархатная революция. Язык породил идиому, гораздо лучше отвечающую реальности: «железный кулак в бархатной перчатке».

История про «бархат», ткань, столь богатую символическими значениями, на этом не заканчивается. Всего за год до того, как НАТО сбросило первые бомбы на Белград, столицу Сербии, Вацлав Гавел был в гостях у президента Клинтона в Белом Доме. Причем на официальный обед он прибыл со своим собственным особым гостем, легендарным фронтменом группы The Velvet Underground («Бархатное подполье») Лу Ридом, который даже играл в тот вечер в известной Восточной комнате. В начале 1990-х Гавел приглашал Лу Рида в свою резиденцию в Пражском замке. Есть мнение, что Бархатная революция обязана своим именем известной американской рок-группе.

Возвращаясь к уже упомянутому ориенталистскому налету в понятии «бархат», можно вспомнить, что название группы было позаимствовано у книги Майкла Лея, рассказывавшей о сексуальной субкультуре начала 1960-х в США. В те времена Гавел привез домой из Нью-Йорка альбом The Velvet Underground «Banana». Это был 1968 год, время Пражской весны и последующего советского вторжения в Чехословакию. Тогда же по всему миру происходили студенческие восстания против консервативных и авторитарных элит, а также массовые протесты против войны во Вьетнаме; кроме того, этот год стал символом расцвета самых разнообразных субкультур, особенно сексуальных. (Не прослеживаем ли мы здесь еще одну символическую траекторию ткани под названием «бархат», ту, которая связывает Бархатную революцию с сексуальной, и обе революции с антивоенными протестами?)

Надо признать, что так называемые западные ценности включают достижение сексуальной эмансипации, которое внесло значительный вклад в освобождение женщин и разных сексуальных меньшинств, а кроме того, сыграло роль в моральной и политической легитимации анархизма, пацифизма и антимилитаризма левого толка. Это значит, что эти ценности также должны — по мнению Гавела, овеянного неодолимыми чарами НАТО — быть приняты всеми культурами, всеми нациями, причем не только повышать их общее благосостояние или улучшать форму правления, но и, в конечном счете, обеспечивать само их выживание. Для Гавела это было очевидным обоснованием поддержки военной интервенции в Ирак. Что же потом произошло со всеми этими ценностями между Тигром и Евфратом? Может быть, они растворились в уже отнюдь не бархатных арабских ночах или были украдены халифом Ибрагимом и его сорока тысячами террористов?

Кровавый бархат термидора

Игорь Гиркин, также известный как Стрелков, — самопровозглашенный лидер пророссийских повстанцев на восточной Украине. Подобно лидеру «Исламского государства» халифу Ибрагиму, он — загадочный персонаж: мессианский, милитантный, утльтранационалистический и реакционный [ref]См. Noah Sneider, “Shadowy Rebel Wields Iron Fist in Ukraine Fight”, New York Times, July 10, 2014.[/ref]. Более того, судя по всему, он имеет схожие с халифом ценности, которые лучше всего воплощает его идеологический советник Игорь Друзь, убежденный проповедник православной морали и семейных добродетелей. Не стоит и говорить, что он с равной энергией ненавидит гомосексуальность и, вероятнее всего, согласился бы со взглядами халифа Ибрагима на женский вопрос. Короче говоря, он испытывает отвращение к вышеупомянутым завоеваниям сексуальной революции и освобождения женщин, которые воспринимает как симптомы вырождения Запада. Антимилитаризм для него, вероятно, также не более чем «пидорская идеология». Но еще больше эти две фигуры распадающегося международного порядка объединены глубоким, утопическим желанием восстановить предыдущее состояние мира, старые и якобы добрые времена. Пока Абу Бакр-аль-Багдади мечтает воскресить и, может быть, даже превзойти могущество и славу средневекового Халифата, скажем, подняв черное знамя Исламского государства над Собором св. Петра в Риме, его российский брат по оружию Стрелков сражается за то, чтобы вернуть России ее историческую судьбу, и воссоздать царско-сталинистскую империю.

Самое поразительное в этих двух персонажах то, что объединяет их с Вацлавом Гавелом: видение мира, как бы разделенного на блоки нормативной идентичности или на «цивилизации», каждая из которых определяется собственными ценностями, занимает собственное пространство, в котором эти ценности находятся на своих правильных, естественных местах. Но в то время как первые двое все же видят некоторые границы на пути экспансии своих галлюцинозных ретро-проектов, Гавел хочет распространить западные ценности на весь мир, если понадобится — прибегнув к помощи военной силы США и Европы. Для него альтернативы не существует. Те, кто отрицает западные ценности, обречены на гибель.

Картина отчетливо напоминает то, как Карл Шмитт видел мир после падения старого Вестфальского порядка суверенных национальных государств, а если быть точнее, самую пессимистическую версию этого взгляда, которую он называл «Номос Земли»: одна из партий определяет свою конкретную позицию, укорененную в не менее конкретных ценностях, которые должны распространиться на все человечество. На кону стоит принцип универсализма, который делает все это еще более опасным, поскольку все, кто противостоит ему, начинают восприниматься как абсолютные враги. Их уничтожение становится необходимым условием выживания человечества. В этой перспективе враги Запада становятся врагами человечества, а таковые не заслуживают, чтобы к ним относились как к людям. Понятие «террорист» сегодня не только идеально отражает шмиттовский концепт абсолютного врага, но также олицетворяет политический отброс посттоталитарной идеологии, c помощью которой Запад избавляет себя от ужаса перед двумя так называемыми тоталитаризмами. Более того, с его помощью Запад смыл с себя следы того насилия, из которого и выросли все его сегодняшние претензии и ценности, — следы «террора» Французской революции.

«“Терроризм” и “террористы»—слова, возникшие вместе с Термидором» — пишет Софи Ванич, вступаясь за «Террор» Великой Революции[ref] Sophie Wanich, In Defense of the Terror. Liberty or Death in the French Revolution. (London, New York: Verso, 2012), p. 99.[/ref]. В то время понятие применялось к тем, кто боролся за новый мир, основанный на политическом и символическом эгалитаризме, конкретно, к Робеспьеру, Сен-Жюсту, якобинцам и вообще всем тем, кто сражался за «свободу или смерть». Понятие использовалось теми, кто сверг террористов, то есть продолжавшими жить силами старого мира, мира потомственного неравенства, косных иерархий и политической пассивности граждан[ref]То есть силами, которые искали «закрепления свобод, основанных на праве собственности, и отмены права на восстание против угнетения, что делало невозможной активную гражданскую позицию».[/ref]. Именно термидорианцы изобрели неологизм «террорист». Как утверждает Ванич, они «не только антропологизировали насилие, которое рассматривалось как народное, но и сильно запутали вопрос о том, что именно легитимировало террор в той конкретной ситуации: а именно политико-юридический процесс коллективной ответственности»[ref]Там же.[/ref]. В результате «террор» стал нарицательным именем абстрактного зла, утратив всякую причинную связь с исторической практикой. Он стал внеисторической инаковостью.

Но самое главное, по Ванич понятие «террора» предполагает процесс активного забывания. Это забывание, которое происходит после периода революционного становления, когда контрреволюционные силы начинают восстанавливать постреволюционную «нормальность», в рамках которой они стремятся вернуть свои привилегии и укрепить свое господство. Такое забывание стирает из памяти травматическую истину несводимости единичной исторической практики и открытости ее перспектив. Эта вновь восстановленная нормальность нужна для того, чтобы люди забыли урок революции, которая учит, что коллективная воля может изменить существующую реальность.

Как подчеркивает Софи Ванич, речь тут идет о деятельном забывании. Оно не просто размывает опыт созидательного разрушения, обретенный в революции, но заново задействует его в интересах нового порядка, разворачивая в противоположном направлении. Вместо лучшего будущего отныне речь идет о лучшем прошлом. Вот как ненадежный результат революционной борьбы, уникальный факт победы или поражения, внезапно становится субстанциальным свойством идентичности некоего сообщества, глубоко укорененным в его особом происхождении, обретая способность не только связывать поколения, разделенные веками, но и вообще преодолевать любые исторические разрывы.

Идеальный пример такого деятельного забывания — понятие «бархата» в чехословацкой «Бархатной революции». Отнюдь не отсылая к мирным завоеваниям безусловно уникальной революционной трансформации, эпитет «бархатный» чудесным образом превращается в естественное качество посттоталитарного порядка. Более того, он, кажется, и возникает во время революции лишь потому, что уже является идентификационной ценностью. «Бархатный» теперь есть изначальное не-тоталитарное и не-насильственное свойство чехословацкой общности, которое лишь временно было подавлено чуждой силой коммунистического тоталитаризма и милитаризма, в добавок будучи ценностью, которая связывает эту общность с более крупной общностью, то есть с «цивилизацией», которая зовется Западом. Вместо того чтобы метафорически описывать несводимое качество исторического события, или, если на то пошло, уникальный и грандиозно бескровный характер революционного акта, понятие «бархатный» превратилось в модус культурной принадлежности; в общую ценность, которая объединяет индивидов и народы не просто помимо их реальных различий, но помимо истории как таковой. Эта символическая трансформация, в результате которой свойство реальных действий превращается в ценность, имеет, конечно, далеко идущие идеологические эффекты.

В первую очередь, она позволила Гавелу и представляемой им в то время общности немедленно перейти из одного военного блока в другой, (ни на секунду) не задумываясь о возможности в принципе освободиться от военных блоков и от самой логики милитаризации политического. Став идентификационной ценностью, понятие «бархата» способствовало тому, чтобы суверенная политическая воля, выявленная в революционном акте, избежала травматической встречи с непосредственной открытостью исторической практики, предполагающей взятие на себя ответственности за то новое, что было вызвано ею к жизни. Оно также предотвратило еще более травматическое столкновение с силами, поддерживающими статус-кво, которые рассматривали революции 1989 и 1990 как не более чем отчаянную попытку исторически отсталых наций Восточной Европы догнать Запад[ref]См. особенно Юрген Хабермас. Догоняющая революция и потребность в пересмотре левых идей. Что такое социализм сегодня? In J?rgen Habermas, “Nachholende Revolution und linker Revisionsbedarf. Was hei?t Sozialismus heute?”, in J. Habermas, Die nachholende Revolution (Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990), 179–203.[/ref].

Лишь после того как «бархат» Пражской революции стал «бархатом» Запада, непосредственным свойством его идентичности, из этой ткани начало ткаться покрывало забвения; это покрывало укрыло все «демократические революции 1989-1990 годов». Подобно термидорианскому концепту «террора», оно ткалось в процессе деятельного забывания, направленного одновременно и в прошлое, и в будущее. Понятие «бархата» не только очистилось от пацифистского и анти-милитаристского смысла, которое оно имело в 1960-е, — память об американском колониальном ужасе, об уничтожении аборигенов, о трансатлантической работорговле, все это тоже чудесным образом испарилось из гавеловской фантазии о западных ценностях, которые некогда по морю были завезены из Европы в Америку[ref]Существует, конечно, принципиально иной взгляд на эти «завезенные» из Европы в Америку ценности. Это взгляд антиколониальный: «Два века назад бывшие европейские колонии решили нагнать Европу. Они чрезмерно преуспели в этом, так что Соединенные Штаты Америки превратились в монстра, в котором вся гнилостность, уродство и бесчеловечность Европы разрослись до чудовищных масштабов» — Frantz Fanon, The Wretched of the Earth (New York: Grove Press, 1963), 313.[/ref]. На железный кулак НАТО была натянута бархатная перчатка. Нельзя было и желать лучшего прикрытия для кровавой и часто преступной истории. Теперь мы видим лишь преимущества этой наиболее могущественной военной ассоциации современного мира, и ни следа той грязи, которой за ней предостаточно. Так «бархат» стал волшебным средством отмывания, восстановления первоначальной невинности того, кто в него облачался, вне зависимости от обстоятельств и поверх всех исторических измерений. Даже та ответственность за весь мир, которую Гавел призывал взять на себя Соединенные Штаты, смогла превратиться в собственную противоположность — полную безответственность за решения и поступки. «Бархат» сегодня — основной атрибут двойных стандартов политического и военного вмешательства Запада в дела остального мира, он обозначает его абсолютную неподотчетность мировому уголовному праву[ref]Главными выгодоприобретателями которой является сегодня политическая и военная верхушка Израиля. См. Richard Falk, “Massacre in Gaza. Can International Law Provide Justice for Palestinians?” Al Jazeera, Doha, Quatar, 22 July 2014.[/ref].

Сейчас, когда мы еще не закончили подсчет жертв вторжения Запада в Ирак, искренним сторонником которого был Гавел (а это по меньшей мере 500 тыс. убитых, 4 млн беженцев, массовые пытки, этнические чистки, невосполнимый ущерб, нанесенный иракскому государству, и неостановимое скатывание всего региона в хаос войны, для которого не видится никакого политического решения) пришло время, наконец, приподнять бархатный занавес забвения. Не для того, чтобы обнаружить моральные изъяны героев Бархатной Революции, но для того, чтобы обнажить фатально упущенную возможность радикальныъ перемен; чтобы бесстрашно взглянуть в бездну исторической единичности, признать трагическое поражение в том, что годами, с момента так называемого падения коммунизма, восславлялось как победа. Даже если время для новой попытки еще не пришло, все еще не поздно отвоевать «бархат» у сил нового Термидора.

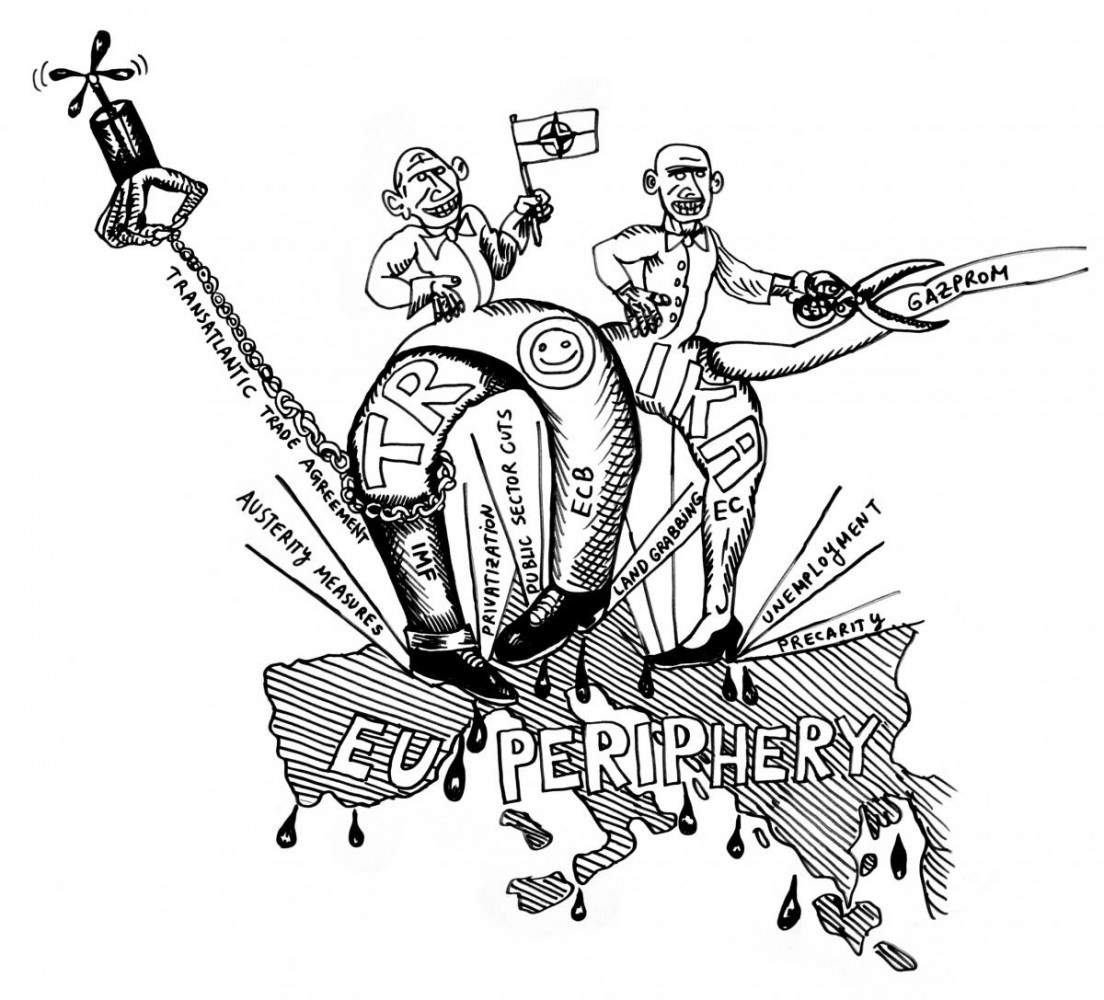

-Кажется, Вацлав хочет один владеть всем бархатным миром! -Он безумен, я, по крайней мере, вижу какие-то границы для экспансии нашей ретроутопиии. Рисунок Влада Еремича.

Террор ценностей

Когда сайт газеты The Guardian назвал свой новый новостной регион «Новой восточной сетью», которая включала «пятнадцать стран, восставших из пепла СССР», литовский посол в Великобритании выразила свое недовольство. Аста Скайсгирите-Ляушкене нашла неприемлемым тот факт, что карта бывшего СССР включала Литву. Хотя Литва действительно в прошлом была частью Советского Союза, посла оскорбило, что Guardian представила бывшее советское пространство как однородный регион. Она заявила, что это вводит в заблуждение и является несправедливым к литовскому государству: «Литва — это прекрасное гражданское общество, твердо придерживающееся западных ценностей». Не приходится сомневаться, что эти ценности также включают волшебный бархат. Когда в середине 1990-х в центре Вильнюса вместо поверженного памятника Ленину воздвигли памятник Франку Заппе, торжественно открыть монумент, призванный символизировать переход Литвы от прежнего коммунистического прошлого к гражданскому западному будущему, пригласили именно чешского президента Гавела[ref]См. Kate Connolly, “They tore down Lenin’s statue—and raised one to Frank Zappa,” The Guardian, London, England.[/ref].

Не удивительно, что бархатная завеса забвения была задействована для освящения этого перехода. Она позволила литовцам обменять однородность бывшего советского пространства на новые или так называемые западные ценности и переизобрести идентичность своего сообщества в терминах принадлежности к другому идентификационному блоку.

Самое поразительное в этой довольно-таки позорной публичной интервенции — не откровенная антифактичность произведенного послом ретроактивного опространствования литовской идентичности, но произвольное конструирование другой версии истории с целью подтверждения совершенно целостной генеалогии новой принадлежности. Недостаточно просто провести резкую черту между цивилизациями в реальном пространстве. Следовало провести такую же границу, пусть лживую, в пространстве историческом.

Вообще-то нет принципиальной разницы между тем, что литовский дипломат сделала с действительной историей ее нации, и тем, что халиф Ибрагим делает с наследием старого халифата. Оба они вырезали из прошлого все следы исторической неоднородности (последний — буквально с помощью ножей), которые могли прервать трансисторическую непрерывность и пространственное единство соответствующих ценностей. Сообщество, основанное на ценностях, предполагает совершенно однородное пространство-время, которое может быть создано только с помощью деятельного забвения.

Только что мы стали свидетелями чего-то подобного в Украине, где люди умирают и убивают на совершенно новой границе между двумя сфабрикованными версиями прошлого, обе из которых имеют территориальные претензии: одна — на царистско-сталинистскую империю на Востоке, другая — на так называемые европейские ценности на Западе. Хотя и сконструированные исходя из исторической перспективы, оба этих пространства вообще-то внеисторичны. Вот почему их ценности могут быть объявлены единственно истинными, канонизированы и вынесены за пределы любой возможности исторической трансформации, вот почему все, что противостоит этим ценностям, по необходимости должно пасть жертвой забвения. Однако чем больше усилий тратится на их отмывание, тем больше грязи возвращается с политической пропагандой. Это как раз случай двух тоталитаризмов, которые в монструозном виде возрождаются сегодня в Украине в качестве культурной инаковости соотвествующих идентичностей, как что-то не-европейское, не-западное, не-русское, или, по тому же принципу, не-исламское; некий элемент, которому нет места внутри исторических генеалогий. И фашизм, и коммунизм ретроспективно воспринимаются как своего рода временные вторжения из-за границы (или, в случае с Россией, из иного мира), которые захватили Европу и сделали своими жертвами ее невинные народы, только чтобы затем быть последовательно отброшенными благодаря мощи и превосходству их (этих народов) ценностей.

Реальная опасность идеологии двух тоталитаризмов, однако, заключается в подразумевающейся идее, что их ужасы безусловно остались в прошлом и что опыт этих ужасов доступен только в форме культурной памяти. Это случай сегодняшней Украины, где общество лихорадочно ищет или болезненно порождает фашистов среди повстанцев с Востока, распознавая их (по обе стороны конфликта) преимущественно по культурному облику, то есть по историческим костюмам, по вытатуированным свастикам или нацистским приветствиям, как будто они только что сбежали из этнологического музея.

Те, кто помнит прошлое только на культурном уровне, обречены повторить его на уровне политическом. Сегодня в Украине забыто не фашистское прошлое, а именно фашистское настоящее — фашизм, который составляет основу самого политического конфликта и идеологических оправданий и саморепрезентации обеих сторон, укорененных в принадлежности к блокам нормативной идентичности, когда каждый со своей стороны убивает и умирает за свои ценности. Это фашизм, присущий рессентименту, пропитанному жалостью к себе (что не делает его менее опасным), собственному некогда всемирному владычеству и запоздалому местечковому ретро-империализму.

Тем не менее, именно фашизм запускает спираль западной милитаризации и производит дьявольскую логику ее самооправдания: мы должны поверить, что взрыв насилия случился вопреки, а не благодаря западному вмешательству, что эскалация произошла потому, что НАТО недостаточно защищало своих восточноевропейских союзников, а вовсе не потому, что НАТО осуществляло свою экспансию в этот регион, и что конца этому не предвидится потому, что в конфликте задействовано слишком мало, а не слишком много оружия.

Все дело в репрессивной гомогенизации того, что исторически гетерогенно и неоднородно, совершающейся во имя самых что ни на есть «бархатных» ценностей. Более того, именно в насильственной детерриториализации этих ценностей, которая чудовищно напоминает и декадентски воспроизводит колониальное насаждение западных ценностей, мы должны опознать симптомы завтрашнего фашизма, а вовсе не следы фашизма прошлого[ref]См. Jon Solomon, «After Iraq: Trends Underlying the Initiation of Generalized, Global War» Journal of Futures Studies, 8(1) August 2003, 115–122., last accessed 20 September 2014.[/ref]. Именно этот террор ценностями нам следует сегодня звать фашизмом.

Давайте поменяем Гавела на Ленина, а пространство на время

Что помогло бы избежать появления нового фашизма и остановить кровопролитие не только в Украине, но и на Востоке? Могла бы правильная политика памяти дать решение — такое, которое спасло бы истину исторической неоднородности от репрессивного забвения и напомнило бы украинцам с Запада и Востока о стране их общих ценностей и истории, как бы противоречива и трагична она ни была; такое решение, которое заставило бы сторонников халифа Ибрагима вспомнить о терпимой, многоконфессиональной и мультикультурной реальности старого Халифата? Нужно ли нам более точное знание о том, что на самом деле происходило сто или тысячу лет назад?

А если конкретно, не должны ли мы напомнить западным украинцам или литовцам, которые валят памятники Ленину, также как тем, с Востока, которые защищают эти памятники, что все они неправы? Первые — потому что именно Ленин и большевики, в яростном противостоянии с царистским империализмом и русским национализмом, активно способствовали национальному освобождению украинцев и их культурному и языковому самоопределению; вторые — потому что они символически защищают как раз то, что уничтожают в реальности. Может ли точное историческое знание о том, кем на самом деле был Ленин и что на самом деле сделали большевики, покончить с этой трагедией заблуждений — особенно учитывая наследие их противостояния с самой логикой капиталистической милитаризации и империалистических войн?

Культурная память, которая давно заняла прочные историографические позиции в том, как мы взаимодействуем с прошлым, сама по себе является не решением, а частью проблемы. Она родилась в результате уничтожения того, что некогда являлось историческим опытом — уничтожения, срежиссированного и исполненного силами нового Термидора. Какой бы точной и незашоренной она ни была, ей никогда не высвободить прошлое из его идентификационной тюрьмы, в которой подлинная разнородность и прерывистость исторической практики по необходимости подвергается забвению. Именно это и случилось с наследием Ленина. Сохранившийся только в виде культурной памяти и сведенный к роли фрагмента культурного наследия, Ленин, наконец, стал русским, хуже того, русским националистом: мемориальным воплощением царского империализма, с которым в своей реальной исторической практике он безжалостно сражался.

Нет способа восстановить истину прошлого, не бросив вызов прямо в лицо тем силам, которые держат эту истину в идентификационном заточении своих институций и идеологических аппаратов. Прошлое — не поле сражений за лучшее будущее. Скорее, оно — та историческая практика, в которой каждому следует принять ответственность не просто за то, что мы делаем сейчас, но также за действия всех тех, по чьим стопам мы идем. Основания этой ответственности — в историческом опыте, а не в культурной памяти; его измерение — направленное в будущее созидание, а не обращенное в прошлое охранительство; его инструмент — воскрешенная революционная практика, а не realpolitik.

Новая, радикальная политика мира, которая так необходима сегодня, не обязательно подразумевает принятие ответственности за более демократическую ситуацию, в которой будет как следует чтиться прошлое во избежание casus belli, сфабрикованного из воображаемых историй. Для этого уже слишком поздно. Сегодняшние войны не уничтожают существующий порядок, они сами — продукт его распада. Поэтому ответственность за мир больше не лежит на его принципах и институциях, национальных или интернациональных. Скорее, она вытекает из открытого противостояния с формами их разложения и насилия, — конкретно, с крушением того, что некогда являлось суверенным национальным государством, и его коррумпированными, или компрадорскими, или империалистическими элитами, его репрессивной и часто преступной роли в неолиберальном уничтожении того самого порядка, чьим агентом и выгодополучателем оно так долго являлось. Те, кто сегодня желают мира, должны радикально противостоять текущему делению мира на нормативные блоки идентичностей, и никогда не должны позволять втискивать себя в какой-либо из глобальных контейнеров ценностей, которые грозят втянуть нас в бесконечную войну.

Вот чего не способна запомнить культурная память, но что уже содержится в историческом опыте: подобное деструктивное развитие событий не определяется исторической необходимостью. О созидательной силе отрицания можно вспомнить, только задействовав ее в собственной исторической практике. В этом и заключается сегодня ответственность. Ее следует взять на себя в момент исторической непредвиденности, совершив акт радикального отрицания, выходящий за рамки любого рода морализаторской невинности. Более того, ответственность эта должна быть способна противостоять термидорианскому шантажу, который повлиял на целую эпоху своими шоковыми концепциями «террора» и «бархата». Но все же, чтобы восстановить исторический опыт и активировать освободительный потенциал, в нем содержащийся, следует также осмелиться сказать, что «да, Ленин и большевики были правы, когда направили оружие против капиталистической эксплуатации; да, они были правы, что освобождали народы (и среди них — литовцев и украинцев), угнетенные царским империализмом; да, они были правы, эмансипировав женщин, правы, легализовав аборты и гомосексуальность; они также были правы, с отвращением глядя на буржуазную культуру и искусство; и, наконец, они были правы, вырвав Россию из империалистической войны» —и, не переводя дыхания, продолжить: «нет, казнь Романовых в Екатеринбурге в 1918 не была терроризмом». Скорее, это был революционный террор, такой же, как обезглавливание Людовика XVI Французского и Марии-Антуанетты веком раньше. «Революционный террор — это не терроризм», пишет Софи Ванич[ref]Там же, 102. [/ref]. И в самом деле, нет и не может быть знака равенства между ситуацией, когда Конвент посылает на Гильотину Людовика в 1793, и недавней казнью американского журналиста, которую совершили мясники халифа Ибрагима. Нет, обезглавливание — не всегда обезглавливание; преступление — не всегда преступление; террор—не всегда террор, хотя иногда он прикрывается «бархатом», вроде красного бархата 1917 года.

Только открыто сказав это, мы сможем увидеть историческую разнородность и те связи, которые скрывает от нас сегодняшний террор ценностей. Мы увидим, чем когда-то был Восток, и чем он сможет стать снова — более западным, чем сам Запад. Мы увидим Ленина, марширующего по следам пятого Аббасида халифа Гаруна аль-Рашида, при котором Восток также шел впереди Запада; и вслед за ними обоими пойдут те антиколониальные бойцы, которые стали западнее Запада, именно объявив ему войну. Мы увидим, как памятники Лу Риду и Франку Заппе встанут не вместо Ленина, а рядом с ним. Мы увидим глубокую историческую связь между Октябрьской революцией и революцией сексуальной[ref]См. Bini Adamczak, “Gender and The New Man: Emancipation and the Russian Revolution?” Platypus Review 62, December–January 2013.[/ref], случившейся в 1960-х, и радикальный антимилитаризм обеих. Короче, в том, что термидорианцы выкинули как исторический мусор, которого, по их мнению, нам следовало бы стыдиться, мы увидим наследие, на которое следует претендовать. Только тогда мы сможем действенно и ответственно противостоять идущей сейчас войне, не нашей войне — вспомнив о том, как поступил Ленин в марте 1918 года в Брест-Литовске. Как известно, он обменял, по собственному выражению, «пространство на время». Мы должны сделать то же сегодня — забыть пространство и выбрать время — ведь только тогда оно перейдет на нашу сторону.

Перевод Александры Новоженовой, Кирилла Медведева.

Оригинал статьи в Manifesta Journal.

Статья проиллюстрирована рисунками Влада Еремича (для Manifesta Journal).

]]>