Мода на рафинированную и не очень ненависть к white trash, т.е. к белой голытьбе, давно перестала быть отличительной чертой американской массовой культуры и приобрела все свойства глобального мейнстрима. Среди заметных адептов моды на стеб над «бедными белыми» – тандем Сергея Шнурова и Анны Пармас: их последние клипы воспроизводят как традиционные, так и недавно освоенные приемы, усиливающие пренебрежительное отношение к бедным в пользу утверждения превосходства белых особей мужского пола.

С момента своего возникновения в конце первой трети XIX в. мем white trash сопровождался гротескным юмором. Шутки на эту тему исходили от двух целевых групп: от привилегированных рабов-афроамериканцев, которые, по мнению некоторых исследователей, и ввели концепт white trash в словоупотребление, и от новоамериканской аристократии, которая начала активно использовать это выражение как уничижительное по отношению к новой элите американского севера после поражения в войне Севера и Юга. Изначально юмор вокруг white trash носил дисциплинирующий характер, выставляя непотребное, постыдное и недостойное смешным. Вместе с тем уничижительное отношение к бедным белым было непосредственно связано с потребностью закрепить ускользающие стандарты «джентльменов» и «леди», в особенности там, где отсутствовала многовековая история цивилизационного процесса. Неслучайно именно нетерпимость к белой голытьбе обозначают как «расизм, вывернутый наизнанку», т.е. направленный не против другой расы, а против тех, кто своим поведением якобы дискредитируют белых.

В иерархии whiteness, которая до сих пор лежит в основе американского цивилизационного проекта, white trash позиционируется как источник многих проблем. Ряды этой касты неприкасаемых, как и сто лет назад, пополняются за счет смешения этносов. Одним из первых научных лонгитюдов в этой области был проект US исследовательского института Eugenics Records Office, основанного Чарльзом Давенпортом, поддержанный Национальной Ассоциацией женских клубов, который в течение 30 лет, с конца XIX в. и до конца Первой мировой войны, собирал фамильные деревья «белого мусора» в нескольких американских штатах[ref]Nicol Hahn Rafter White trash the eugenic family studies 1887-1919 Boston Northeastern university press 1988[/ref]. Их исследования не остались достоянием исключительно академического дискурса – напротив, благодаря публикациям результатов этого исследования в массовой культуре закрепились ярлыки, по сей день присваиваемые ирландцам, евреям, грекам и итальянцам, т.е. всем тем, кто в определенных обстоятельствах воспринимался верхними слоями общества как отличный от белых[ref]https://en.wikipedia.org/wiki/The_Kallikak_Family это пример такой популяризации, причем там еще популярный мем Kallikak – от двух греческих слова, красивый и плохой, его потом использовали в массовой культуре, один из последних таких отголосков — комедия «Моя большая греческая свадьба».[/ref]. Даже работая в жанре anti—white trash, американские производители кино, поп-музыки и рекламы обращались к клише «белого мусора» ради популярности производимого контента. Чтобы выдержать конкуренцию с новостными каналами и моралистическими кампаниями в социальных сетях, сценаристы и режиссеры изобретали все новые и новые уловки для того, чтобы реанимировать интерес к жанру anti—white trash. Именно поэтому для массовой культуры white trash перестал репрезентировать определенные социальные группы, закрепившись в качестве комплекса устойчивых культурных ожиданий.

Легкость адаптации: anti—white—trash в постсоветском контексте

Примечательно, что американская литература, воспроизводящая паттерны и клише anti—white—trash («Хижина дяди Тома», «Убить Пересмешника», «Унесенные ветром» и др.) не только беспрепятственно попадала в библиотеки советских читателей, но и заслужила такую же любовь, как и среди добропорядочных американцев. Примечательно и то, что систематические попытки противостоять соблазну гламурного презрения по отношению к бедным белым оставались и остаются на периферии внимания советской и постсоветской публики. В 1920 гг. культивация нетерпимого отношения к бедным белым становится модным трендом и в Европе. Именно тогда пионер крестового похода против white trash «по-русски» Михаил Булгаков пишет «Собачье сердце». Повесть не только соответствует канонам американской евгеники с ее нетерпимостью к пауперизму, но усиливает градус остракизма по отношению к белой голытьбе, задействуя жанр антиутопии и используя политическую сатиру. По Булгакову, white trash в полной мере проявляет свою деградацию, а значит и угрозу цивилизации, именно когда добивается власти. Анимализация «белой швали» за счет ее сравнения с беспородной псиной (!) форсировала общую нетерпимость. Евгенические клише, освоенные Булгаковым в конце 20-х, не только не устарели, но спустя 60 лет обросли историческими коннотациями. При этом запрет, наложенный на книгу советской цензурой, придал роману Булгакова канонический статус, делая его фактически недосягаемым для неофициальной критики. Казус Шарикова, показанный Владимиром Бортко в фильме 1988 г., и вовсе свел исторические коллизии советской постреволюционной истории к траектории «от пса к красному комиссару и обратно». Носители истинной белизны – профессор Преображенский и его благородный помощник Борменталь – загнали потенциально неуправляемую белую шваль туда, где ей положено находиться. В «Собачьем сердце» можно с легкостью обнаружить множество атрибутов anti—white trash идентичности, освоенной постсоветской поп-индустрией.

Нетерпимость к белой голытьбе эксплуатировалась самыми разными жанрами – от киноэпопей о разборках с бандитами (т.е. самой что ни на есть белой швали!) до семейного сериала «Моя прекрасная няня» (калька американского сериала «The Nanny»). Последний приписывал современной Золушке не только слабость пола, а значит и ума, но также и бедность, безвкусицу и этническую принадлежность, сомнительную для успешного белого мужчины, выступавшего в роли работодателя и олицетворявшего предел матримониальных мечтаний. Российская аудитория вошла во вкус и стала с растущим аппетитом поглощать токсичные шоу и сериалы от «Симпсонов» до «Женатых и с детьми». Но ни западный продукт, ни его отечественные копии не могли обеспечить требуемый аудиторией баланс между нормой и ненормальностью, соответствующий ситуации, т.е. отражающий отношение к новым элитам (кошмару интеллигенции, «белой голытьбе при бабках»). Как и западная массовая культура, отечественная индустрия использовала популярную схему white trash мифологии – противопоставление социально одобряемого поведения «нормального» мужчины поведению женщины, репрезентируемой в качестве не вполне нормальной, или даже девиантной, в особенности из-за своей сексуальности – потенциально или действительно неуправляемой.

Искушение дисциплинарным юмором: white trash vs. женская сексуальность

Сексизм современной anti-white trash культуры оказался золотой жилой для тандема Шнура и Пармас. Шнур и ранее экспериментировал с темой женской сексуальной озабоченности, умилительно-потешной, как в клипе на песню «Мои хуи», или провоцирующей злорадство – как в «Сумке». Однако потенциал историй о бедных белых девочках – вульгарных дурочках, пребывающих в плену собственных фантазий и оттого лишенных способности видеть себя со стороны, был полностью реализован только в сотрудничестве с Анной Пармас. Неслучайно до ангажемента Шнуровым Пармас писала сценарии к романтическим комедиям, явно адресованным женской аудитории.

Клипы «ВИП» и «ЗОЖ» были пробой пера и трамплином для тандема, прощупывающего почву на предмет реакции аудитории. Оба клипа – авторские, максимально раскрывающие культурный бэкграунд Пармас и ее подход к работе с материалом, полученным от автора песен. Клип «ВИП» изобилует отсылками к постсоветской культуре white trash и заигрывает с западными хитами. Нарратив намекает на историю «Ромео и Джульетты»: героя зовут Ромой, первый диалог повторяет разговор влюбленных из знаменитой киноадаптации пьесы Базом Лурманом в 1996 г., а сцена на балконе представляет собой микс ментовских сериалов с позднесоветской чернухой. Атмосфера видеоролика напоминает не столько VIP, сколько ретро, но этого оказалось недостаточно. В клипе «ЗОЖ» нет и намека на прошлое, зато есть много смертей для ценителей trash horror, а также четкое послание – отказ от стерильности новомодных идеалов, из-за которых гибнет цвет нации – мужики, внезапно бросившие пить. Нехитрая мудрость утверждалась троицей санитаров скорой, которые больше всего походили на врачей-носителей смерти, с именами мойр из «Бессоницы» Стивена Кинга. «ВИП» и «ЗОЖ» – занятные коллажи, апеллирующие к ценностям разных аудиторий. Они не только привлекли внимание публики, но и утвердили определенную диспозицию работы с контентом – неспешный, повторный просмотр, обеспечивающий радость понимания, узнаваемость происходящего на экране. Так выработанный способ тешить зрительское самолюбие стал фирменным приемом тандема.

«Экспонат» вывернул наизнанку не только историю о Золушке, но и самые разные нарративы, знакомые не одному поколению (пост)советских зрителей: привычный для советской чернухи конфликт отцов и детей, связанный с отношением к войне и блокаде, бесчисленные истории и игры в «дочки-матери» и т.д. Сеанс разоблачения девичьих ухищрений четко противопоставлял наивную в своей ограниченности дурочку и вполне успешного, но скучающего молодого карьериста. Неопределенность будущего героини возвещает не столько открытый финал, сколько тот самый коридор, свет в конце которого означает триумф объективации, необходимость подчиниться условностям или примириться с собственным люмпенством. Какими бы разными ни казались такие сценарии, в их основе остается дисциплина женщины, гарантирующая ее подчинение, в том числе сексуальное. И юмор «Лабутенов», в отличие от «ВИП» и «ЗОЖ», был последовательно дисциплинирующим, стигматизирущим женское поведение как «смешное до неприличия».

Следующие клипы, «В Питере пить» и «Сиськи», добавляли не красок, а «отбеливателя». Пятеро лузеров, разгуливающих по Питеру, напоминает персонажей «Волшебника страны Оз», ищущих (и находящих) свой Изумрудный город – Питер с его туристическими достопримечательностями, Кроме оригинальной сказки клип можно сравнить с лайт-порно пародией «Not The Wizard Of Oz XXX» Уилла Райдера (2014), которая получила несколько призов на ежегодном конкурсе фильмов для взрослых, в т. ч. и за режиссуру. Как и в мюзикле для взрослых, в клипе «В Питере пить» женские персонажи самостоятельны только в момент перехода от одного состояния несвободы к другому. Ни один из персонажей-мужчин свою внезапно обретенную свободу не теряет – наоборот, каждый придает празднику жизни новые радостные обертоны, в то время как женщины на этом торжестве мужской независимости выступают в роли трофеев. Героиня «Сисек» тоже относится к себе как к трофею – ее переживания колеблются от уязвленности до польщенности, и амплитуда этих колебаний на самом деле не шире, чем у груши для бокса, от удара которой героине не увернуться. Мужчина, будущий обладатель героини, находится в центре «Тайной вечери», тем самым вписываясь в мем высокого, белого искусства, придающего значимость мужским персонажам Симпсонов, и Клану Сопрано, и многим другим поп-явлениям. Фиксируя камеру то на груди, то на ягодицах, «Экспонат» и «Сиськи» остаются порнографичными даже тогда, когда якобы смеются над тем, как неистово сами женщины сводят свое «я» к размеру и привлекательности этих частей тела. Между образом женщины, чье тело словно подлежит разделке на куски лучшего и худшего «мяса», и сакрализированным образом мужчины, чья цельность не вызывает сомнений, возникает разительный контраст.

Самый свежий клип Шнура сотоварищи называется «Экстаз» и осваивает совсем другие паттерны – те самые, что на Западе принято относить к феминистскому порно. Это модели поведения, предписывающие женщинам не только инициативу, но и отсутствие потребности оправдывать свой сексуальный интерес возвышенными чувствами. И хотя начало клипа один в один повторяет хрестоматийный порно-сюжет «баба ищет приключений в автосервисе», обыгранный еще Билли Джоэлом в клипе на песню «Uptown Girl», история развивается куда более замысловатым образом: героиня сама решает, как и с кем она будет заниматься сексом. Вместе с тем ее поведение предполагает не только приписываемые мужчинам сексуальный аппетит и решимость, но и стремление во чтобы то ни стало романтизировать отношения для оправдания собственной распущенности. И вот от игры в жанр gender-fuck в клипе не остается и следа. Именно тогда, упиваясь романтизмом, циничная, взбалмошная, невоздержанная героиня оказывается все той же дурой из Лабутенов – развлечением в руках мужчин. Как и «В Питере пить», в «Экстазе» мужчины от начала и до конца защищены панцирем «нормальности».

За последние десятилетия постсоветские зрители стали такими же искушенными потребителями культуры anti—whitе-trash, как и американцы. Интертекстуальные связи, которые множатся внутри поп-культуры, – один из ее главных ресурсов. «Умелое» пользование этим ресурсом обеспечивает клипам тандема Шнур-Пармас соответствующую популярность. В одном из своих последних интервью Линн Дюк, афроамериканская журналистка, отметила, что white trash давно перестал быть социальной или экономической характеристикой, превратившись в определенное и весьма распространенное состояние сознания. Свобода и эмансипация сексуальных отношений при таком состоянии по силе явно уступает искушению дисциплинарного юмора, обещающего удовольствие от иллюзий. Желание погрузиться в неиссякаемый поток удовольствия делает потребителя культуры управляемым и зависимым от порций интертекстуального отбеливателя, хотя бы от группы «Ленинград». Культура white trash стала ловушкой, попытка выпутаться из которой оборачивается игрой, неизбежно превращающей самых рьяных борцов за «белизну» в белую биомассу. Увы, внутренний двигатель этой ловушки-игры пока еще только набирает обороты.

]]>

Виктория Ломаско – художница, создающая графические репортажи о московских политических судах и протестах, документирующая бурные общественные процессы, формирующие современную Россию. Она не ограничивается изображением столичной жизни и активно путешествует по стране и бывшим советским республикам, изучает частную, психологическию и духовную жизнь различных маргинализированных групп. Героями ее эмоциональных и точных работ становятся секс-работницы из Нижнего Новгорода, женщины из подпольных лесби-клубов, учителя в заброшенной сельской школе, заключенные колонии для несовершеннолетних, где Ломаско на общественных началах работала учителем изобразительного искусства. В основе ее подхода – эмпатия даже по отношению к тем, кто идеологически ей не близок, к тем, чьи истории могут не отражать ее собственные взгляды. В ее графических репортажах представлена панорама современного российского общества. Недавно в издательстве n + 1 вышла ее новая книга «Other Russias», переведенная с русского Томом Кэмпбеллом. Интервью, проведенное Нигаром Хаджизаде и Россеном Джагаловым, опубликовано в сотрудничестве с Openleft.ru, All the Russias ‘Blog of Jordan Centre NYU и 5harfliler.com.

Россен Джагалов: Хотел бы начать прямо с вопроса о популизме в искусстве. Мне кажется, что в сегодняшней Восточной Европе то искусство, которое называется левым, в основном элитарно. Это значит, что современное искусство или перформанс могут хорошо восприниматься западной критикой и имеют некий успех за рубежом, но обречены иметь относительно узкую аудиторию и далеко не очевидное политическое значение у себя на родине. Мне кажется, ваш графический репортаж, как и музыка Кирилла Медведева, — это результат сознательного поиска формы, которая довела бы некое политическое послание не только до элитарной московской тусовки, но и до более широкой аудитории, не обязательно искушенной в современном искусстве. Возможно, я все это воображаю. Понимаю, что каждому художнику хочется, чтобы как можно больше людей смотрели или читали его, но все же, какие у Вас мысли насчет той публики, которую вы ищете?

Виктория Ломаско: Мне кажется, что у каждого жанра и медиа есть свои сильные и слабые стороны. В России большинство людей имеют очень традиционный взгляд на культуру, и мои графические репортажи с текстами и с довольно реалистическими рисунками им понятны. Зрителям, конечно, важно, чтобы искусство было от слова «искусно»: «Я сам не могу сделать как этот художник, значит, это искусство». Но с другой стороны люди больше всего слышат об акциях: про Pussy Riot все знают не только в Москве, но и в глубокой провинции, что-то слышали про группу Война и про Петра Павленского. При этом большинство воспринимает акционизм как хулиганство. Еще один минус акционизма, что художники-акционисты очень быстро подходят к собственному пределу. Что бы еще сделали Pussy Riot после молебна в Храме Христа Спасителя, даже если бы за ними не следила полиция? Вероятно, их следующие действия носили бы уже полукриминальный характер или им бы приходилось заниматься саморазрушением, чтобы повысить градус акций. Например, последняя акция группы Война «Дворцовый переворот» была уже на грани порчи государственного имущества. У графических репортажей тихий голос. Но они – как маленькие кирпичики: каждая работа дополняет предыдущую, мои читатели развиваются вместе со мной: с каждой историей мы вместе понимаем что-то большее.

Нигар Хаджизаде: У меня вопрос. Когда я слышу слова «репортаж и документальное рисование», то, конечно, думаю о журналистике. Как вам кажется, возможна ли между ними какая-то параллель, а может быть, даже та работа , которую вы делаете, где-то заменяет журналистику? Вы называете себя художником…

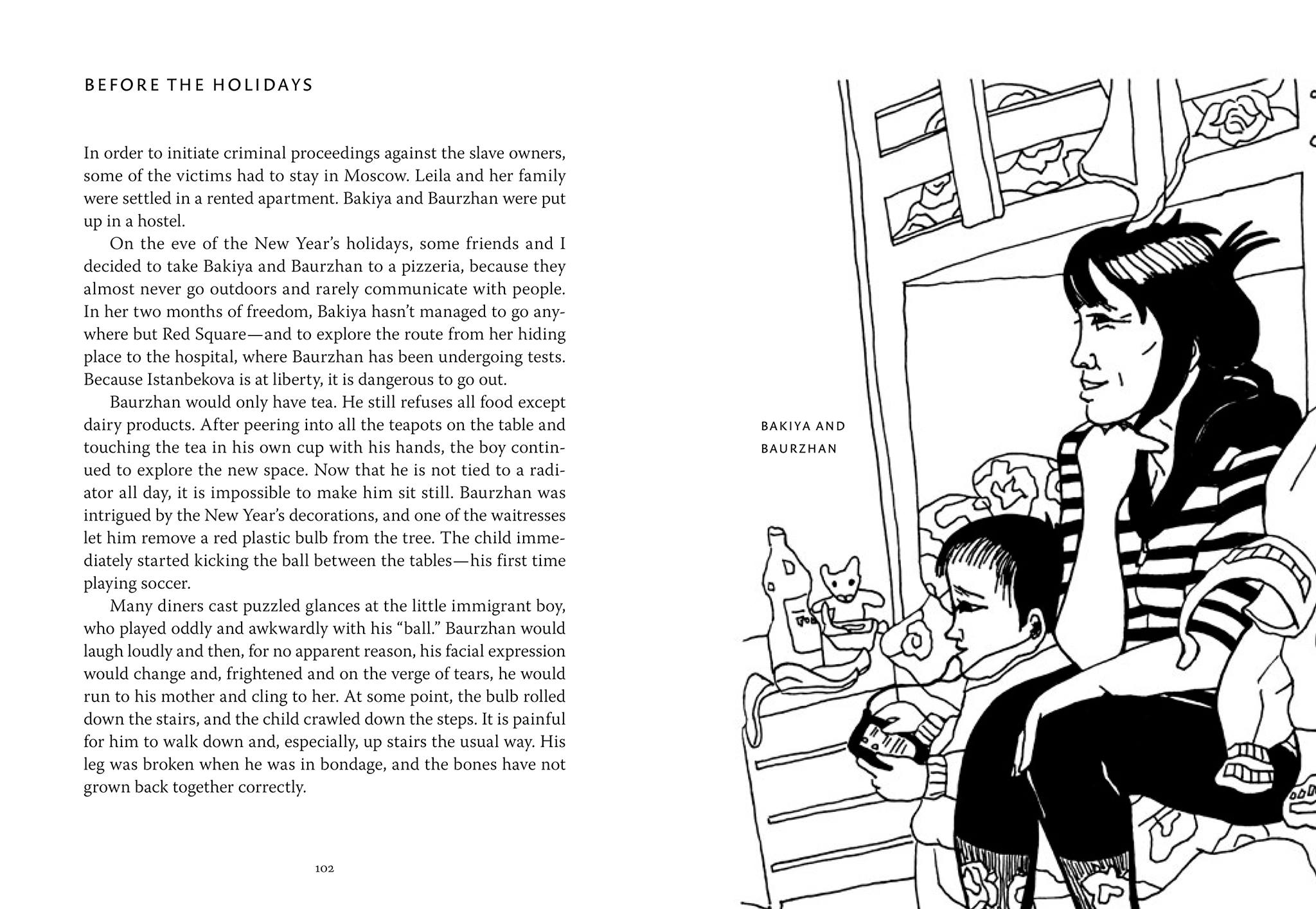

Виктория: Мне кажется, что в России сейчас нужны какие-то гибридные формы журналистики. В Москве, в частности, и в России в целом слишком много каждодневных плохих новостей, по-настоящему плохих… они забываются уже на следующий день, как будто ничего не было – ни катастрофы в метро, ни теракта, ни войны, ни принятия нового безобразного закона. Например, я делала репортаж про освобождение женщин, которые около десяти лет находились в трудовом рабстве в самом «обычном» продуктовом магазине в Москве. Об этом скандальном случае написали многие издания, и в первый день такая новость вызвала шок у читателей: «Как? В Москве! В магазинах есть рабыни, которые подвергаются избиениям, насилию, и полиция знала об этом, и женщин освободили просто гражданские активисты!?» Но на следующий день появилась уже какая-то другая дурная новость… И мы просто поражаемся, и ничего не делаем. А как подтолкнуть читателей, чтобы они не только удивлялись-поражались, но и как-то участвовали? Для этого, наверное, надо не только реагировать на информационный повод, но какое-то время после происшествия следовать за героями репортажа.

Каждый раз, когда я встречалась с этими женщинами, освобожденными из рабства, я просила их, чтобы они рассказали, что делают, какие у них планы, в чём нуждаются. И потом публиковала с социальных сетях один рисунок и один абзац. Например, скоро Новый год, и освобожденным женщинам и их детям нужны ёлка и игрушки, у Лэйлы есть только летние туфли, а уже пошел снег… И из-за того, что публикации регулярно появлялись в фэйсбуке и в livejournal, у читателей возникало чувство, что они имеют отношение к этим людям, и они делали небольшие пожертвования.

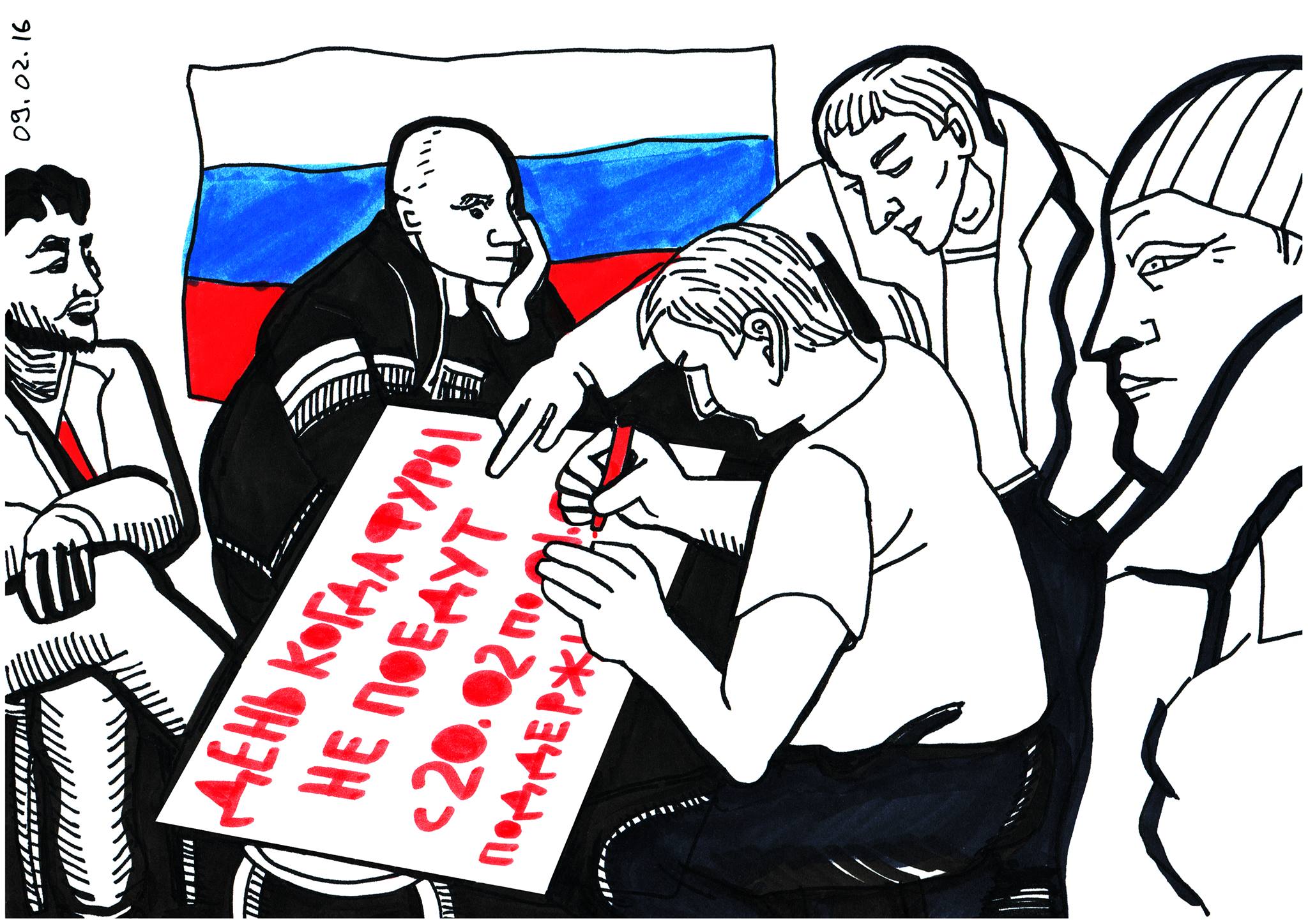

Или ситуации с дальнобойщиками, которые протестуют против введения платы за проезд по федеральным трассам, и с защитниками парка «Торфянка», которые препятствуют, чтобы на территории общественного парка строили очередную церковь. Это очень необычно для России, первый опыт, когда люди разных взглядов, далекие от политики, объединились, чтобы чего-то добиться. Представьте, дальнобойщики, которые съехались со всех регионов России, с декабря по май прожили в фурах в своем протестном лагере в Химках на границе с Москвой. Они ходили умываться в Икею, ели роллтон и что ещё придется, спали в машинах в куртках, потому что стояли морозы. При этом печатали листовки в Штабе (одна из фур), каждый день распространяли их на стоянках, проводили собрания для дальнобойщиков в регионах, организовали крупную стачку.

Ну, кто из интеллигенции на это сейчас способен? Я удивляюсь этим людям, их ежедневному героизму! Про их протестный Химкинский лагерь я тоже делала регулярные публикации в социальных сетях.

Россен: Есть ли некие примеры в русской и советской или зарубежной художественной традиции, которые Вас вдохновляют?

Виктория: Для меня важен художник и писатель Василий Верещагин. Конечно, из-за его участия в колониальных войнах я отношусь к нему критически, но предельное внимание Верещагина к любой социальной детали заслуживает уважения. Также меня интересуют любые рисованные альбомы: военные, блокадные, концлагерные, революционные.

Россен: По крайней мере в США есть жанр политического комикса, самым известным представителем которого является Джо Сакко. Как вы относитесь к этому стилю?

Виктория: Жанр политического комикса или графической документальной новеллы особенно развит во Франции. Мои репортажи были опубликованы в Либерасьон, в Шарли Эбдо, но чтобы продолжить сотрудничество с этими изданиями мне нужно было использовать раскадровку. А для меня важно делать все рисунки на месте событий.

Нигар: У вас это больше портрет.

Виктория: Мне важна импровизация, но она невозможна, если потом перерисовывать по кадрам. Не хотелось потерять ритм, ощущение, что рисунок сделан здесь и сейчас. У меня есть архив революционной российской графики 1905-1917-х годов. Например, рисунок художника, который случайно увидел выстрел Авроры, проходя мимо. Рисунок сделан настолько быстро, что даже не совсем понятно, что же там происходит, но этот ритм линии… ты понимаешь, происходит что-то очень важное.

Нигар: Как прямой эфир.

Виктория: Да. Еще один интересный художник, Иван Владимиров был настоящим профессиональным военным корреспондентом, рисовал на нескольких войнах, а также был свидетелем революций 1905-го и 1917-го годов. Про Кровавое воскресенье 1905-го года, наверное, самая сильная вещь – это графический лист «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» Валентина Серова. Художник увидел эту сценку из окна Академии Художеств, и смог показать трагедию и как конкретное событие, и как символ любой расправы государства над безоружной толпой.

Россен: Мне очень интересно, как среди художников воспринимаются Ваше искусство, ваша ангажированность? Вы замечали некие перемены в настроении со временем?

Виктория: Интересный вопрос: кто и как сейчас делает имя художнику? Если в Европе и в Америке среди галеристов, музейщиков, искусствоведов и арт-критиков есть настоящая, я бы сказала, «здоровая конкуренция», то российские эксперты в области искусства как будто всегда отстают. Сначала надо, чтобы что-то получило международную известность, тогда они повторят это за западными коллегами. На самом деле в России очень многим художникам имя сделали журналисты. Это и мой случай тоже. Конечно, бренд Pussy Riot раскрутили журналисты, пока бы наши искусствоведы обсуждали друг с другом за чашечкой коньяка, это хулиганство или искусство? То же самое в случаях с Петром Павленским и с Артемом Лоскутовым, организатором Монстрации (демонстрация с абсурдными лозунгами). Есть и другие интересные вещи, которые наши искусствоведы игнорируют. Например, мне очень нравится акция «Тихий Пикет» поэтессы Дарьи Серенко. Дарья ездит в московском метро с самодельно сделанными плакатами, она не рисует, но пишет на плакатах высказывания в форме вопросов на самые важные политические темы, которые боятся обсуждать в российском обществе: про войну в Украине, про преследование ЛГБТ, про насилие в семьях, про принятие новых законов, про политические суды и т. д. В московском метро большинство старается не выделяться, люди в черном, сером, коричневом, в одежде без надписей и лозунгов… вдруг какая-то девушка везет большой плакат, на котором, например, вопрос, кому принадлежит Крым или почему же наши такие близкие связи с Украиной оказались расторгнутыми. И люди вступают в диалог, и в вагоне метро происходит дискуссия, невозможная в другом публичном пространстве. О Дарье сейчас пишут только журналисты, когда ещё опомнятся искусствоведы с кураторами.

Россен: Очень интересно, что 2012 год, протесты того года оказались знаковыми для Вашего графического репортажа. Связан ли он неким образом с социальными движениями?

Виктория: В современной России к чему не присмотришься внимательно, увидишь различные социальные вопросы и проблемы. Например, одна моя приятельница, живущая в четырех часах езды от Москвы, упрекала меня в том, что я рисую только на «чернушные» темы. Я говорю: «Давай ты мне сама тему подскажешь». «Приезжай к нам в деревню и нарисуй, как мои родители преподают в сельской школе», – предложила она. Я приезжаю – весна, разив реки, и к школе надо пробираться на лодке! В классах – один-три ученика, потому что деревня вымирает. Работы нет, родители алкоголики, дети уже с психическими отклонениями, и школа того гляди закроется.

Я это всё зарисовала, записала, показываю подруге и её родителям, а они мне говорят: «Что же тут интересного? Это обычная жизнь. Разве по другому бывает? Какая скучная история у тебя получилась». А москвичи на публикацию реагировали так: «Неужели это происходит у нас в России?» Москвичи дальше Садового кольца только в Европу выезжают.

Нигар: Вы показываете свои рисунки тем, с кого рисовали?

Виктория: Да.

Нигар: И какая реакция?

Виктория: В большинстве случаев положительная. Потому что людям вообще-то нравится, что они становятся героями рисунков. Многие просят рисунок на память, или его фотографию или скан. Очень редко кто агрессивно реагирует. Почти не могу вспомнить таких случаев.

Нигар: И очень интересно отличается от журналистики, например материал о cекс-работницах, потому что это рисунок, и в нем есть какая-то анонимность, потому что если бы это была фотография, они бы могли отказаться.

Виктория: Да, да, конечно, они отказывались.

Нигар: И ЛГБТ?

Виктория: В России много социальных групп, для которых публикации с их фото или видео могут быть нежелательными или опасными. Поэтому первая рубрика книги “Other Russias” и называется “Invisible”. Работа, которую мне было очень тяжело делать, — это репортаж про ВИЧ-положительных людей, которые даже в семьях не раскрывают свой статус. Это был заказ от Оксфам. Ни один из этих людей не согласился на фото или видео, но на рисованные портреты согласились все. С секс-работницами и мигрантами подобная история. Я вижу, что люди хотят, чтобы их голоса прозвучали в публичном пространстве, но не так, чтобы их положение после этого ещё ухудшилось.

Нигар: Как права женщин изменились после развала Советского Союза, особенно в Армении, в Грузии, в Центральной Азии? Как ты сама видишь эту тему?

Виктория: Общества в большинстве постсоветских стран становятся всё более консервативным, и, конечно, это напрямую влияет на отношение к женщинам. Например, в Кыргызстане, если мы говорим про Бишкек или Ош, девушки из либеральных семей знают иностранные языки, часто учатся за границей, но их ровесницы из консервативных семей уже носят хиджабы, их выдают замуж в раннем возрасте, часто похищают.

Нигар: И разница наверное увеличивается?

Виктория: Да, увеличивается. Если советское государство отслеживало хотя бы чтобы не было многоженства, брака с несовершеннолетними девочками, похищений, серьезного домашнего насилия, то теперь некому выполнять эту роль. И само общество стало более консервативным и готово встать на сторону насильника.

Нигар: Это реакция на советскую власть? Когда ее давление исчезло, общество стало более консервативным, потому что советская власть насильно продвигала социалистическую или антирелигиозную повестку?

Виктория: Во многих регионах и республиках, например, на Северном Кавказе, в Узбекистане или в Таджикистане требовался большой контроль и давление со стороны советской власти, чтобы мужчины позволяли женщинам учиться и работать. Трудно поверить, что в советское время могли быть распространены «убийства чести», а сейчас они встречаются повсеместно в Чечне или в Дагестане.

Нигар: А вот, например, в Грузии, в Армении, то же самое с религией или все таки такая ситуация больше актуальна в мусульманских странах?

Виктория: В мусульманских обществах гораздо больше давления, но например в Армении или в Грузии даже мои ровесницы, женщины за тридцать, говорили о том, родители, родственники пытаются контролировать их сексуальность, родители требуют, чтобы они были замужем, или хотя бы делали вид, что замужем – для соседей. Однажды я сидела в Тбилиси в хипстерском кафе для модной молодёжи с выбритыми висками, татуировками и пирсингом. Мои грузинские знакомые, с которыми я была, предложили раскрыть секрет: «Большинство тех, кого ты здесь видишь, или девственники и девственницы или притворяются для своих родственников такими».

Россен: Хотел бы напоследок спросить перспективах левого искусства. Сейчас в России, да и не только в России, по всей Восточной Европе, наблюдается некоторое затишье в сфере социальных движений, по крайней мере, что касается левых сил. Я не знаю, необходимо ли политическое бурление для вспышки левого искусства или есть другие более конкретные проблемы: отсутствие сообщества левых художников, отсутствие конкретной публики? Ну а вопрос в том, как ты оцениваешь состояние ангажированного искусства в сегодняшней России?

Виктория: Мне кажется, что сейчас на первый план выходят не цензура и репрессии, а экономические проблемы. Большинство деятелей культуры поставлены в такую ситуацию, когда нет возможности делать что-то профессиональное и качественное на социальные, актуальные, острые темы. Нет ресурсов. И какие перспективы? Например, работать в первую очередь за границей, как делает группа «Что делать?». Я боюсь, что меня ждет такой же путь. В России не слышат, не видят, не реагируют, не публикуют, не выставляют, а когда я даю работу бесплатно или публикую в социальных сетях, отклик все равно в последнее время минимальный. Чувствуются страх, разочарование и усталость. Мне кажется, наше время похоже на время после событий 1905-го года, когда даже хорошие художники пребывали в депрессии и делали проходные работы. Кстати, самое интересное, что сохранилось от периода 1905-1917 годов, — это именно репортажные рисунки, потому что на это все-таки хватало сил и не нужны были большие экономические ресурсы.

]]>

Виктор Серж — русский и франкоязычный писатель и поэт, революционер, участник Левой оппозиции, ссыльный, эмигрант, деятель Коминтерна — по выражению Кирилла Медведева, был «выпавшим звеном эволюции русской интеллигенции». Проза Сержа, одновременно усвоившая главные западные стилевые веяния и сохранившая сочувствие к очистительному революционному проекту, стала своеобразным напоминанием о том, куда могла бы двинуться русская литература после 1920-х гг., случись ей развиваться в иных исторических обстоятельствах. Роман «Когда нет прощения» посвящен болезненным для всякого коммуниста темам: дегуманизации революционной идеи, которая привела к созданию сталинского репрессивного аппарата, и опыту войны, затрагивающей всех ее вольных и невольных участников по обе линии фронта. В центре романа жизнь коммунистки Дарьи, пережившей Революцию, Гражданскую войну, ссылку, блокаду Ленинграда и эмигрировавшей в итоге в Мексику, и тайного агента Коминтерна Д., наблюдающего, как в ходе репрессий ликвидируют его товарищей.

Началось с удивления, что энтузиазм возможен, что новая вера сильнее всего, что действие важнее счастья, что идеи реальнее фактов, что мир значит больше, чем моя жизнь. Службе снабжения одетой в отрепья армии потребовалась униформа — или какая угодно одежда — для рабочих и крестьянских батальонов. (А еще был батальон воров, жуликов, грабителей, каторжников и сутенеров, не хуже прочих…) Районный комиссар раскатывал «р», глаза, плечи, бедра, все мускулистое тело бывшего акробата находилось в движении; он говорил: «За шесть недель учений я превращу вас из последних м… в сносное пушечное мясо, и кто поудачливей — выживет. У меня есть несколько опытных унтеров и старорежимный капитан, выдрессированные как цирковые собачки. Но мне нужны штаны! Можно славно воевать за Революцию без мужества, без офицеров, без топографических карт, почти без снаряжения. Все есть у врага, надо только взять. Но нельзя сражаться, когда нечем прикрыть задницу. Штаны — вот что нас спасет!» Какой-то эрудит запротестовал: «А как же санкюлоты французской Революции…» «Они носили брюки!» Мне было поручено достать материю на местных мануфактурах. Я действовал решительно, так как даже для самых узких штанов требовался драп. И отправился на социализированную мануфактуру. Широкая деревенская улица с окрашенными в светлые цвета домиками привела меня в разорённую слободу. Дальше начиналась степь, где небо соприкасалось с бесплодной землей. Выбитые стекла краснокирпичной мануфактуры свидетельствовали о запустении; за зияющими в ее ограде дырами виднелись внутренние дворы, ставшие пустырями, вдали чернел лес. Каждую ночь ограда потихоньку уменьшалась, местные жители растаскивали ее на дрова. Умирающая мануфактура внушала мне отвращение. Я знал, что микроскопический, но непобедимый грибок точил ее деревянные перекрытия; что из четырехсот работниц, по меньшей мере, сто пятьдесят влачили голодное, отравленное бездельем существование. Старухи, зачем-то задержавшиеся на этом свете, вдовы, потерявшие мужей на войне, матери сгинувших солдат, бродивших, быть может, в этот час где-то по дорогам мира, где царил Антихрист. Проданная корова, украденная собака, кошка, убитая калмыком — я представлял, что женщины эти потеряли бы всякий смысл жить, если не приходили будто сомнамбулы, к своим прядильным станкам и, сжав опущенные руки, не делились бы друг с другом своим горем. Приходили и странные молодые женщины, истощенные, но наглые, чтобы украсть последние катушки ниток, иголки, куски приводных ремней, которые выносили, спрятав между ног. Зимы в этом городе стояли полярные, а снабжение казалось хуже, чем где бы то ни было (каждый город мог бы так же сказать о себе, и был бы прав, но логика здесь не действовала…).

Соответственное общественное сознание… Мне показалось, что я попал на заброшенную мельницу. В кабинете директора сохранялся какой-то призрачный уют; стол, покрытый ободранной зеленой тканью, продавленный диван, пальма, засохшая еще прошлой зимой… Молодая женщина встретила меня резким вопросом: «Что вам нужно, гражданин? У меня нет времени, гражданин». Тогда я смотрел на женщин с особым вниманием… На этой была коричневая шерстяная юбка, кожанка, слишком большие ботинки, голова повязана пуховым платком. Похожа на монашку. Я понял, что она хрупкая и чистая, целомудренная. Бледное овальное лицо было истощенным, но очаровательным. Синеватые веки, длинные ресницы, суровость. Некрасивая или хорошенькая, можно было лишь догадываться. «Секретарь парткома?» — спросил я. «Это я, — ответила Дарья. — Партком — это я. Остальные дураки, либо бездельники».

Я сообщил о своем поручении. Контроль, настоятельное требование от имени Районного Экономического Комитета, в силу полномочий, данных центральным органом, требования службы снабжения; право передавать в Народный трибунал дела о саботаже, даже непредумышленном, и сообщать о малейших проявлениях недовольства в ЧК…

«Что ж, — сказала Дарья, не скрывая раздражения, — с вашими приказами, угрозами, бумажками и трибуналами не сшить и пары кальсон… И предупреждаю вас: если вы привыкли арестовывать, вы здесь никого не тронете, если только не бросите меня в тюрьму, хотя бы все здесь воровали, а я нет. Я теперь поговорим откровенно: продукция выпускается. Мануфактура работает, как только может работать на одной пятой своих мощностей… Идемте».

Сто пятьдесят четыре работницы действительно занимались делом. Стук швейных машинок обрадовал меня. Горели печки, пожирая двери и половые доски соседних цехов. К следующей неделе мне пообещали четыре сотни штанов, столько же рубах и кителей. В детском голосе Дарьи звучали извинение и одновременно вызов. «Мы можем работать таким образом три или четыре месяца. Я распорядилась топить гнилыми половыми досками из соседних цехов. Это незаконно, у меня нет разрешения Комиссии по сохранению национализированных предприятий. Я продаю крестьянам пятую часть продукции, а также брак, это позволяет мне распределять картошку среди работниц. Это тоже незаконно, товарищ. За шестьдесят процентов сырья я плачу натурой, и это незаконно. Я еженедельно выделяю красное или белое вино беременным, выздоравливающим больным, работницам старше сорока пяти лет, тем, кто ходит на работу десять дней подряд, короче, всем. Это, вероятно, также незаконно… А чтобы не попасть в тюрьму, отправляю коньяк председателю ЧК».

«Конечно, все это незаконно, — сказал я. — Реквизированные алкогольные напитки должны передаваться в распоряжение Бюро народного здравоохранения… Но где вы их берете?» «В погребе моего отца, — сказала она, слегка покраснев. — Мой отец — славный человек, но либерал, совершенно ничего не понимающий; он бежал…».

Такой была девятнадцатилетняя Дарья в тысяча девятьсот девятнадцатом году, в эпоху голода и террора. Мы прошлись по цехам, одни из них работали, а в других через дыры в полу виднелось плиточное покрытие фундамента. И я передал Дарье в одном пакете доносы пролетариев на «вредительскую подрывную контрреволюционную деятельность дочери бывшего капиталиста, эксплуататора народных масс» и Патент на Конструктивную Незаконную Деятельность.

В 22-м году, после многих потерь, я встретил ее в Феодосии, где она лечила легкие, «такие же прогнившие, как полы мануфактуры, помните?», и пыталась поддержать жизнь в десятимесячном рахитичном ребенке, который вскоре умер. Дарья руководила школами, «без тетрадей, без учебников, где детей было в два раза больше, а учителей в два раза меньше, чем требовалось», на пределе нервных сил. Голод, красный и белый террор. От непосильного труда красота ее угасла, нос заострился, губы побледнели, уголки рта опустились. Она показалась мне ограниченной, почти глупой, истеричной, когда однажды прохладным вечером, на покрытом галькой берегу, залитом волшебным светом звезд, я попытался, чтобы развеять ее горечь, оправдать действия Партии… В черном кружевном платке на голове, с руками, опущенными на колени, согнувшаяся, похожая на печальную девочку, Дарья отвечала мне коротко, рублеными фразами, с холодным спокойствием, казалось, поносила идеи, без которых мы не могли жить:

«Я не желаю больше слышать теоретических рассуждений. И цитат из прекрасных книг тоже! Я видела убийства. Их, наши. Они-то созданы для этого, отбросы истории, бесчеловечные пьяные офицеры… Но если мы не отличаемся от них, значит, мы предатели. А мы предавали не раз. Посмотрите на эту скалу над морем. Отсюда связанных офицеров сталкивали ударами сабель… Я видела, как падали эти связки людей, они были похожи на больших крабов… Среди наших слишком много психопатов… Наших? Что у меня общего с ними? А у вас? Не отвечайте. Что у них общего с социализмом? Молчите же, иначе я уйду».

Я замолчал. Потом она позволила мне обнять ее за плечи, я ощутил ее худобу, прижал ее к себе в порыве нежности, я хотел лишь согреть ее, но она похолодела. «Оставьте меня, я уже не женщина…» «Ты всегда была только большим ребенком, Дарья, — сказал я, — чудесным ребенком…» Она оттолкнула меня с такой силой, что я едва не потерял равновесие. «Будьте же мужчиной! И приберегите ваши пошлости для более подходящего случая…» Мы остались хорошими товарищами. Подолгу гуляли по бесплодным греческим холмам Феодосии. Солнце согревало источенные скалы, море было удивительно лазурным, зеленел пустынный горизонт. Большие синие птицы, еще более ласковые, чем море, иногда садились неподалеку и глядели на нас.

«Вы не увлекаетесь охотой? — спрашивала Дарья. — Вам не хочется подстрелить их?» Она похоронила ребенка, вылечила легкие, ожила.

Я вновь увидел ее в Берлине, на приеме в торгпредстве. Дарья была элегантной, выздоровела, помолодела, она выполняла конфиденциальные поручения, помогая некоторым заключенным. Воспитанная немецкими и французскими гувернантками, она изображала жену политзаключенных, которых посещала. Тюрьмы Веймарской республики содержались неплохо, в них царили либеральные порядки, особенно если подмазывать начальство в твердой валюте. «Что вы думаете об этих людях, Дарья?» «Они замечательные и посредственные. Я очень люблю их. Но с ними не сделаешь ничего путного». И улыбнулась белозубой улыбкой.

Мы согласились с тем, что Запад слаб: давно укоренивший и перешедший в привычку эгоизм, полное забвение неумолимой суровости истории, деньги, возведенные в фетиш, медленное сползание к катастрофе в стремлении избежать неприятностей… Абсурдное убеждение, что все утрясется само собой, и жизнь будет продолжаться… «Мы, — говорила Дарья, — мы знаем, что такие утряски бесчеловечны… В этом наше превосходство». Год, проведенный в тюрьме одной из стран Центральной Европы, не дал ей проникнуться горечью от осознания наших первых кризисов.

Годы спустя мы шли по Курфюрстендам к Ам Цоо среди возбуждения, света, роскоши, соблазнов берлинской ночи. Редкие безработные встречались в толпе богатых людей, господ с жирными как у свиней затылками, дам гренадерского роста, закутанных в меха. Накрашенные девицы — лишь на них было приятно смотреть — зазывали порочных молодых людей. Дарья неожиданно спросила меня: «Наши безработные переходят на сторону нацистов, которые расплачиваются с ними супом и ботинками… Как ты думаешь, чем все это закончится?» «Чудовищной бойней…» Мы вновь встречались в Париже, Брюсселе, Льеже, Штутгарте, Барселоне…

Дарья вышла замуж за инженера-конструктора, который оказался замешан в дело технических специалистов; она подала на развод. «Он честный, но упрямый. Мы строим не так, как другие, мы строим, как возводят на фронте бетонные укрытия… Он никогда не поймет, что эффективность важнее разума и справедливости; и если приносят в жертву миллионы крестьян, нечего щадить и техников…» Я был счастлив, что она стала такой рассудительной. Черные годы шли чередой, но мы, работники спецслужб за границей, не могли всего знать и понимать. Нам было известно, что на вчера еще непаханных землях встают новые города, что за пять лет из ничего возникает автомобильная, алюминиевая, авиационная, химическая промышленность.

На берегу пепельно-серого Мааса, возле сурового старинного Дома Курция, похожего на каменный сундук, скрывающий сокровища древних мастеров, Дарья пылко рассказывала о побочных продуктах производства стали. «Производство все расставит по своим местам. Рациональное использование побочных продуктов значит сейчас больше, чем идеологические ошибки или судебная несправедливость. Со временем мы исправим все ошибки, лишь бы были аптечки для лекарств… Если на этом пути кто-то из политиков несправедливо потеряет свою репутацию, это не так важно. Разве ты со мной не согласен?» Меня обуревали сомнения. Разве при производстве аптечек и доменных печей не нужно думать о человеке, о сегодняшнем работяге, великом труженике, который не может страдать под ярмом ради будущих лекарств и рельсов? — Цель оправдывает средства, ложь во спасение. Средства должны соответствовать цели, и только тогда она будет достигнута. Если мы раздавим человека сегодня, сможем ли мы сделать что-то стоящее для тех, кто придет завтра? И для самих себя? Но я был благодарен Дарье за ее уверенность, по крайней мере, внешнюю.

Когда наша кровь окропила страницы всех газет, когда она потекла по всем сточным канавам, Дарья, казалось, постарела, стала походить на горькую монашку, скривившую сжатый рот, и мы перестали говорить о том, что вынудило бы нас благоразумно притворяться и лгать или поставило бы все под сомнение, показало бы наше бессилие, привело бы к признанию того, что из боязни предательства мы готовы бежать и предавать… Мы обсуждали фильмы и концерты. Но однажды в кинотеатре на Елисейских Полях у Дарьи произошел нервный срыв. Казалось, она разрыдалась из-за драмы Майерлинга… Это было на следующий день после тайной казни двадцати семи.

]]>

Революция 1917 года перестала разделять и сталкивать граждан – таково мнение прокремлевских историков, в частности, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Этот тренд на «утишение нравов» и сглаживание острых углов власть намерена поддержать соответствующими мероприятиями в юбилей Октября, на которые планируется выделить 50 млн руб.

Такая озабоченность вопросом «как бы чего не вышло» и стремление максимально выхолостить противоречия предреволюционного периода свидетельствует о серьезных опасениях государственных идеологов. История и культура Революции, освещенные с позиций хотя бы минимального сочувствия народным массам, могут оказаться слишком актуальными в наши дни. Этот страх хорошо виден, например, в планируемом документальном цикле НТВ «Революция LIVE», где революционные события обесцениваются благодаря иронической аналогии с волнениями 2010-х годов: например, серия о революции 1905 года носит название #маршнесогласных.

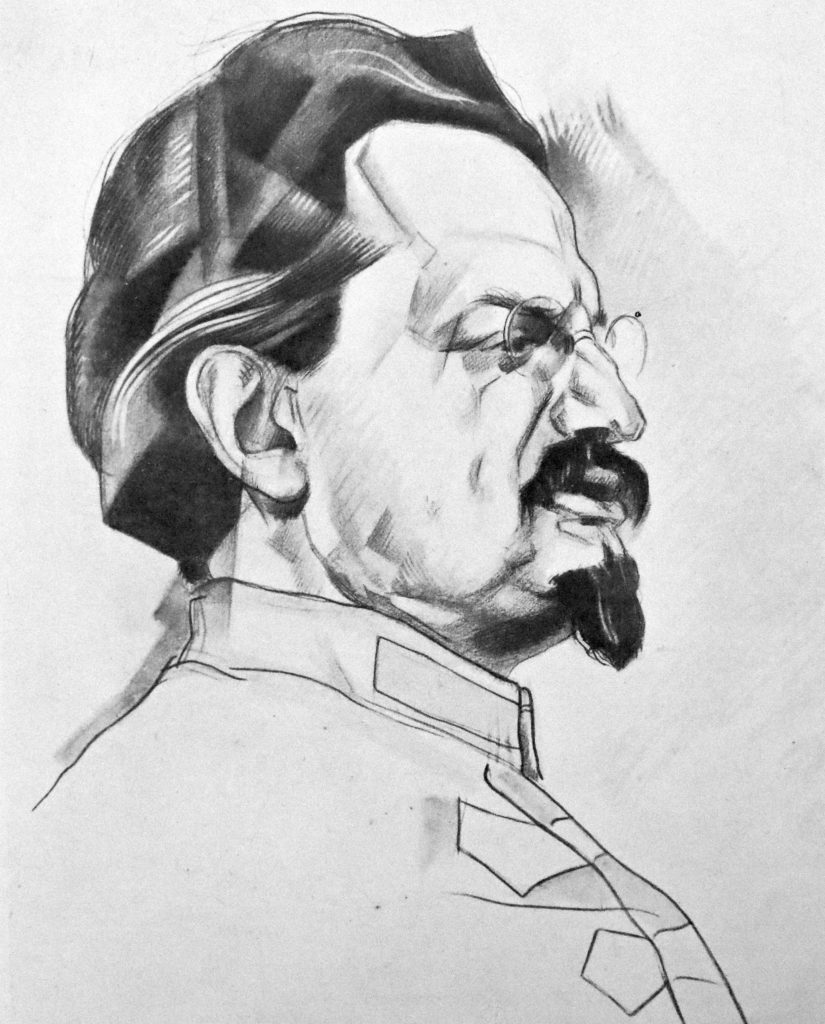

Однако юбилей Революции стал также поводом для гораздо более взвешенных публикаций, которыми движет не страх, а в первую очередь желание восстановить исторический контекст революционной эпохи. Более того: как заявляет автор антологии Александр Резник в интервью сайту Теории и практики, полновесное историческое исследование вовсе не исключает обсуждения современных проблем и текущей политической ситуации. В центре антологии – фигура Льва Троцкого, формирование его репутации как политика и исторического деятеля, однако общая канва книги заставляет задуматься и над другим вопросом: возможна ли надежда на лучшее, более прогрессивное будущее, когда носители этой идеи оказываются физически побеждены?

Илья Будрайтскис побеседовал об этом с составителем сборника «Л. Д. Троцкий: pro et contra, антология» Александром Резником, кандидатом исторических наук, постдокторантом Университета Базеля (Швейцария).

Илья Будрайтскис: Первый вопрос связан с самим характером антологии, которая вышла в серии Pro et contra. Значительная часть предыдущих изданий этой серии (посвященных, например, Канту, Бахтину или Бердяеву) связана с аргументами «за» и «против», которые относятся к миру теории, но не политической практики. Сложность фигуры Льва Троцкого в этом отношении предполагает выбор — ведь он был не только героем революции, руководителем Красной Армии и одним из главных лиц первого советского правительства, но и оригинальным марксистским мыслителем, без ссылки на которого сегодня немыслим ни один серьезный анализ феномена советского государства и его внутренних противоречий. Опубликованные материалы, однако, практически не касаются идей, но сфокусированы на «образе» — масштабной личности и ее роли в истории. Что лежало в основе именно такого твоего решения как составителя?

Александр Резник: Эта серия была мне известна, как «pro et contra», и я был немного удивлен, когда узнал ее полное название — «Русский путь…» Составителем антологии я выступил по приглашению РГХА, и в проекте ее команды, поддержанном в Российском государственном научном фонде, речь шла именно об образах политиков в культурной памяти России. Я следовал данной концепции, отбирая авторов, для которых условная русская культура являлась родной, и большинство текстов были написаны на русском языке. При отборе текстов (и фрагментов) для меня были главными три критерия — это известность авторов, оригинальность суждений и библиографическая актуальность, хотя, к сожалению, все вместе они редко совпадали. Важен был и критерий объема текста, т.к. я не хотел издавать бумажный вариант Викицитатника. Создание же исчерпывающий «Троцкианы» сейчас — это утопия. Я решил начать с текстов, написанных преимущественно в первой половине XX века, когда были заложены основные мифы, с которыми мы живем поныне. Хочется верить, что проект будет продолжен.

На мой взгляд, в этот период на русском языке практически ничего интересного о Троцком, как теоретике, написано не было. Антибольшевистские эмигранты Троцкого презирали, такое отношение повлияло и на современный антитроцкизм. Хотя достаточно любопытен факт, что в небольшой книжке М. Смоленского, вышедшей в Берлине уже в 1921 году, как раз предпринимается анализ взглядов Троцкого. Возможно, я напрасно решил опубликовать только заключительный фрагмент, но ценность этого публицистического опуса была невелика. То же можно сказать и о «Воспоминаниях и взглядах» пережившего репрессии троцкиста И. Л. Абрамовича, собственно воспоминания которого показались мне интереснее, чем взгляды, представлявшие собой перегруженную цитатами полемику эпохи Брежнева.

И.Б.: В большинстве текстов Антологии легко отметить воспроизведение похожих психологических характеристик в отношении Троцкого: высокомерный, холодный, жестокий, фанатичный, самовлюбленный и склонный к театральным эффектам. Такая психологизация Троцкого, определяющая интерпретацию его политических поступков, свойственна как многим пробольшевистским мемуаристам, так и их оппонентам. Многие из описаний этих личностных черт позже были включены в советский анти-троцкистский канон. Насколько они связаны с социально-политическим измерением памяти и ее способностью устанавливать конвенции, которым затем, часто бессознательно, следует сам мемуарист?

А.Р.: Ожесточение мировой и гражданских войн, и последовавшая радикализация политической жизни, сделали практически невозможным отстраненное, взвешенное повествование о врагах. Были исключения, но чаще о Троцком либо писали жестко, либо скучно, либо вообще никак. Возможно, было непросто подобрать правильные слова в эпоху слома старых канонов и ожесточенного противостояния новых канонов, поэтому наукообразный язык психологии приходил авторам на выручку. Например, Григорий Зив, бывший товарищем Троцкого по первой социал-демократической организации и ставший одним из первых его биографов, по-видимому, считал себя убежденным марксистом (эпохи Каутского, как сказал бы Лукач), к тому же он был врач по профессии, и не случайно именно он в максимальной степени задействовал инструментарий психологии. Зив, как и многие, подкреплял свои уникальные личные воспоминания авторитетом «науки», создавая портрет Троцкого в отрыве от сложного интеллектуального политического контекста эпохи. Конечно, дата выхода книги объясняет многое — 1921 год, в РСФСР только-только заканчивается крупномасштабная война. Эмигрантская публицистика, как можно судить по собранным в антологии текстам, очень мало изменилась по сравнению с дореволюционной, со всеми ее плюсами и минусами: блестящая форма нередко господствовала над содержанием. Если в СССР постепенно гипостазировался вульгарный социологизм, то в эмиграции культивировался старый добрый «здравый смысл» с соответствующими клише «реальной политики» и т.д. В целом, конечно, политизация высказываний о Троцком была очень высока, процветала культура антибольшевизма и антитроцкизма (не забываем про антисемитизм), которая фреймировала память. А память, как писал современник событий Морис Хальбвакс, имеет «социальные рамки».

И.Б.: Несмотря на тенденцию к психологизации и влияние поляризованного политического контекста, большинство современников Троцкого в своих мемуарах обращаются все же к собственным живым воспоминаниям, окончательно еще не застывшим в пропагандистских формах. Как отмечает Ян Ассман, «коллективная» (или «холодная») память становится возможна, когда отделяется от непосредственной памяти конкретных людей или групп. В какой момент образ Троцкого полностью отрывается от его реальной личности? И можно ли сказать, что сама идея этой антологии связана с восстановлением этой разорванной связи?

А.Р.: Вероятно, уже в 1917 году индивидуальная память о Троцком начала окрашиваться в цвета партийных знамен. До этих событий Троцкий, как и другие деятели его масштаба, редко удостаивался внимания мемуаристов и просто писателей даже из социалистического лагеря. Большинство авторов, писавших о Троцком после революции 1917 года не видели особой нужды в реконструкции «реальной личности», это потеряло актуальность и не являлось ценностью как таковой. Надеюсь, антология может послужить подспорьем для тех, кто решит восстановить эту разорванную связь, хотя, на мой взгляд, это чрезвычайно сложно, если вообще возможно — настолько мифологизирована его фигура. Хотя в антологии можно найти подкупающие реализмом воспоминания, культурная память о Троцком, разумеется, больше говорит об историческом контексте, чем о самом революционере.

И.Б.: Если Антология — и ты как ее составитель — причастна к амбициозной задаче «возвращения» Троцкого в российскую историю, то это, в свою очередь, ставит большой вопрос о самой конструкции этой истории. Можно сказать, что есть два варианта такого возвращения. Первый — признание Троцкого как фигуры, которая, при всех возможных интерпретациях, должна быть включена в историческую последовательность (наравне с другими героями и антигероями, палачами и жертвами, революционерами и контрреволюционерами и т.д.). Альтернативой такой «нормализации» может быть взгляд на Троцкого как часть и российской, и международной революционной антикапиталистической традиции. И если в первой версии он остается трагической фигурой, принадлежащей своей эпохе, то во второй — это один из тех проигравших, которые, по выражению Вальтера Беньямина, «не проигрывают окончательно», оставляя открытой дверь возможности изменения мира для будущих поколений. Насколько обоснован такой выбор и стоит ли он перед тобой как историком?

А.Р.: Я бы не стал противопоставлять обозначенные тобой варианты «возвращения» Троцкого — оба они возможны и даже необходимы. Первый вариант, наверное, уместно назвать академическим, а второй — политическим или идеологическим, но надо стремиться к интегральному нарративу. Ощущается нехватка адекватного языка говорения о Троцком в контексте современных проблем, этот язык необходимо переизобретать, чтобы актуализировать теоретическое наследие Троцкого. При этом не будет лишним четко проговорить, что же именно мы понимаем под теориями Троцкого, а что под его методом или стилем мышления применительно к конкретным проблемам. Полагаю, что социалисты и марксисты будут награждаться ярлыком «троцкизма» еще долгое время, и с этим нужно считаться.

]]>

Последние два года команде организаторов удавалось проводить фестиваль Ecocup на 13-14 площадках, на дюжине из которых показы были бесплатны. В этом кризис вынудил ужаться в размерах в два раза и сделать вход на половину мероприятий платным, пусть и по ценам ниже средних столичных. Зато программа самая сильная лет за пять минимум.

Доступность фильмов во всех смыслах — главное для организаторов все 8 лет существования фестиваля. Они плывут против мейнстрима, отказываясь действовать в логике, которая доминирует в культурной индустрии в России, в логике создания искусственного дефицита. Не один-единственный показ каждого фильма — когда зрителям некуда деваться и они заполняют собой любой зал – а хотя бы по 3-4 повтора. Показы не только внутри Садового кольца, а максимально возможное увеличение числа площадок, чтобы, в идеале, создать «шаговую доступность» даже жителям спальных районов.

С экономической точки зрения, такое поведение не прагматично, понижает норму прибыли. Один кинопоказ, собравший, допустим, 200 человек, для кинопрокатчика выгоднее пяти, на каждый из которых пришло по 60 человек (а суммарно 300). Так как прибыль от билетов увеличивается всего в полтора раза, а основные расходы — в разы.

Но и фестиваль организаторы делают не для денег. Они искренне верят, что фильмы могут менять будущее, сколь бы не в моде такие взгляды были в сегодняшней унылой российской реальности. У них и принципы есть, в рамках которых организуют свои мероприятия, гиперссылка на которые размещена на главной странице сайта.

Потому организаторы и привозят документальные фильмы про экологию в непривычном для России жанре Edutainment (от объединения слова education (образование) и entertainment (развлечение). В России привыкли к документальному кино, где все плохо, которое рассказывает только про проблемы. Главные герои таких фильмов — респектабельные «говорящие головы», эксперты в пиджаках, которые читают нравоучительные речи и пригвождают зрителя к реальности, объясняя, что он даже не и представлял всех долгосрочных последствий проблемы. Зрителю остается лишь пойти и повеситься. Фильмы Edutainment — про то, как можно проблему разрешить. Ее решение может начаться постепенно, хотя бы с изменения повседневного образа жизни.

Потому и фокус во многом сделан не на самих фильмах, а на обсуждениях с режиссерами и мастер-классах, на которых прямо в кинозале можно научиться новым практикам.

За две недели до открытия чиновники позволили Ecocup числиться в списке мероприятий Года Экологии, объявленного указом Президента. Это дает надежду, что профильные региональные министерства увидят зеленый сигнал, и в следующем году фестиваль сможет приехать в большее число городов. В период экономического упадка в регионах все меньше и меньше остается независимых от государства субъектов, готовых взять на себя нагрузку по проведению феста. Иначе фильмы показать не получится, ведь кино — штука дорогая: режиссеры по несколько лет пытаются вернуть затраченные на съемки ресурсы. Для организаторов это превращается в мучительное обсуждение того, во сколько обойдутся авторские права за показы в России. Так что о выкладывании фильмов в интернет не может быть и речи: после такого режиссеры прекращают работать с фестивалями.

«Рожденные свободными» (85 мин., Россия)

«Рожденные свободными» (85 мин., Россия)

Фильм — большой успех отечественного кино. Первый с 2009 года российский фильм, который попал в основную программу «Канн для документалистов», Sheffield Doc/Fest, который входит в тройку крупнейших фестивалей документального кино в мире, а многими считается самым авторитетным в Европе. Англоязычная пресса уже назвала фильм «русским Blackfish». Blackfish (т.е. «Чёрный плавник», «косатка») – легенда среди экологов. Малобюджетное кино, которое развернуло такую общественную кампанию, что самая крупная в мире сеть океанариумов SeaWorld была вынуждена отказаться от шоу с косатками. «Рожденные свободными» посвящены их братьям китообразным, белухам. Главный антигерой фильма — ключевой заказчик белух в мире, самый крупный океанариум в Западном полушарии, расположенный в Джорджии (Атланта, США). На Ecocup состоится российская премьера «Рожденных свободными», пока была только мировая — но океанариум Джорджии уже пошел на попятную, заявив, что прекращает покупки отловленных в дикой природе белух.

«Век последствий» (80 мин., США)

«Век последствий» (80 мин., США)

Режиссеру Джарреду П. Скотту, видимо, показалось мало того, что два года назад он сделал фильм про Ноама Хомски. В этот раз он решил показать на острую проблему: глобальное потепление с точки зрения военных. Оказывается, они вовсе не скептики, а сторонники теории. Бригадный генерал армии США (в России это был бы генерал-майор) спокойно разъясняет режиссеру, что Дональд Трамп, конечно, может сомневаться в этой теории, но Пентагон уже несколько лет готовит спецподразделения, учитывающих климатическую специфику. И опирается в этом на разрабатываемую военными специалистами концепцию т. н. «каскадных бедствий». Например, дефицит воды приводит к миграции населения, которая, в свою очередь, способствует возникновению террористических групп.

Под конец фильм немного впадает в крайность, однако, как пошутил The Hollywood Reporter, фильм, безусловно, станет отдушиной для экоактивистов, поскольку представляет собой «убедительную экодокументалку, в которой голоса вопиющих в пустыне принадлежат консерваторам».

«В поисках смысла» (87 мин., Франция)

«В поисках смысла» (87 мин., Франция)

Топ-менеджер Уолл-Стрит встречает друга детства, ставшего режиссером, и по его совету в хандре отсматривает пачку документалок о глобализации. После чего понимает, что у них с другом накопились одинаковые вопросы к мирозданию и решает оставить свой прошлый образ жизни. Они вдвоем отправляются в трехлетнее путешествие, чтобы задавать вопросы мыслителям трех континентов и пересматривать свое отношение к природе и счастью.

Ключевой момент фильма — как два друга делают временную остановку в своем путешествии. Чтобы, замерев перед монитором, не отрываясь смотреть youtube-ролики о начинающихся событиях на Тахрире. После чего камера переносит нас на несколько месяцев вперед, когда герои уже преисполнены сожаления, что общественный подъем арабской весны схлынул, не приведя к заметным изменениям, но приведя к власти очередных военных. И с укрепившейся решимостью собирают вещи в дорогу для встречи с очередным йогом.

При просмотре не удается отделаться от мысли, что контексты наших стран сильно отличаются. Во Франции успех фильма, по мнению одного из рецензентов Le Monde, «отразил поиски смысла и мудрости жизни современным молодым поколением». В России людей, уставших строить карьеру, пытающихся найти простую правду жизни и живущих на земле, чтобы видеть плоды рук своих, тоже полным-полно. Однако почему-то их ориентиром постоянно оказывается бородач Стерлигов, а интеллектуальные поиски заканчиваются невнятным мракобесным бурчанием себе под нос. Во Франции же даже если такое становится формой эскапизма, то обязательно обосновывается нежеланием играть по правилам «системы» и является интернациональным по духу.

«Антрополог» (78 мин., США)

«Антрополог» (78 мин., США)

В основе фильма лежат параллельные истории двух женщин-антропологов. Маргарет Мид, которая популяризировала культурную антропологию в Америке, и Сюзи Егорова-Крейт, с Якутии начавшей изучение того, как глобальное изменение климата влияет на культуры малых народов. Историю Мид рассказывает за кадром ее дочь, Мэри Кэтрин Бейтсон. Исследования антрополога Сюзи Егорова-Крейт показаны через призму ее отношений с дочкой Кэти, которые режиссер документировал 5 лет.

Фильм, в первую очередь, интересен двумя моментами. После показа состоится обсуждение с режиссером, трехкратным номинантом Emmy Даниэлем А. Миллером, который ради этого специально прилетает в Москву. И это тот случай, когда у иностранца российская глубинка вызывает больший интерес, чем у подавляющего числа россиян. Он за Уралом не один раз снимал. Второе — ну, где вы еще сегодня увидите кино про приключения женщины в России, создатели которого не объясняют активничанья главной героини тем, что это оплачивает какой-то муж-бизнесмен или она стремится заполучить такового?

«Матрицид» (75 мин., Иран)

«Матрицид» (75 мин., Иран)

Фильм с первых же кадров атакует штампы про Иран. Что это за страна? Авторитарная, где правит религиозное духовенство. Примерно такие ассоциации вызывает ключевое государство Юго-Западной Азии у 90% людей. Киноманы еще наслышаны про поэтическое кино, которое крутят на топовых кинофестивалях, и длительные тюремные сроки режиссерам за это у себя на родине, в Иране. Что, в общем-то, то же самое: там, где интеллектуалы не могут высказываться напрямую, они повсеместно прибегают к эзопову языку.

«Матрицид» же начинается с цитаты Бертольда Брехта. После чего следуют виды современного хайтек Тегерана. А затем безумной красоты виды, снятые с высоты птичьего полета Альбером Ламорисом, обладателем «Золотой пальмовой ветви» и «Оскар», которого в 70-ые годы иранское правительство позвало делать фильм о стране. Это все нужно режиссеру, чтобы погрузить зрителя в глубокое исследование масштабного полувекового ирригационного проекта Ирана, последствия которого в середине 20-го века никто не мог и вообразить. У нас поворот сибирских рек остался на уровне слов, а иранцы проект такого масштаба осуществили.

Для показа этого фильма организаторы фестиваля решили попробовать формат «Плати сколько хочешь». Каждый зритель на выходе сможет оставить сумму от 0 до 500 руб. Таким образом, они предлагают зрителям после просмотра самим решать для себя, стоит ли компенсировать организаторам Ecocup усилия по привозу фильма.

]]>