«Новый ордер – это почерк государства»

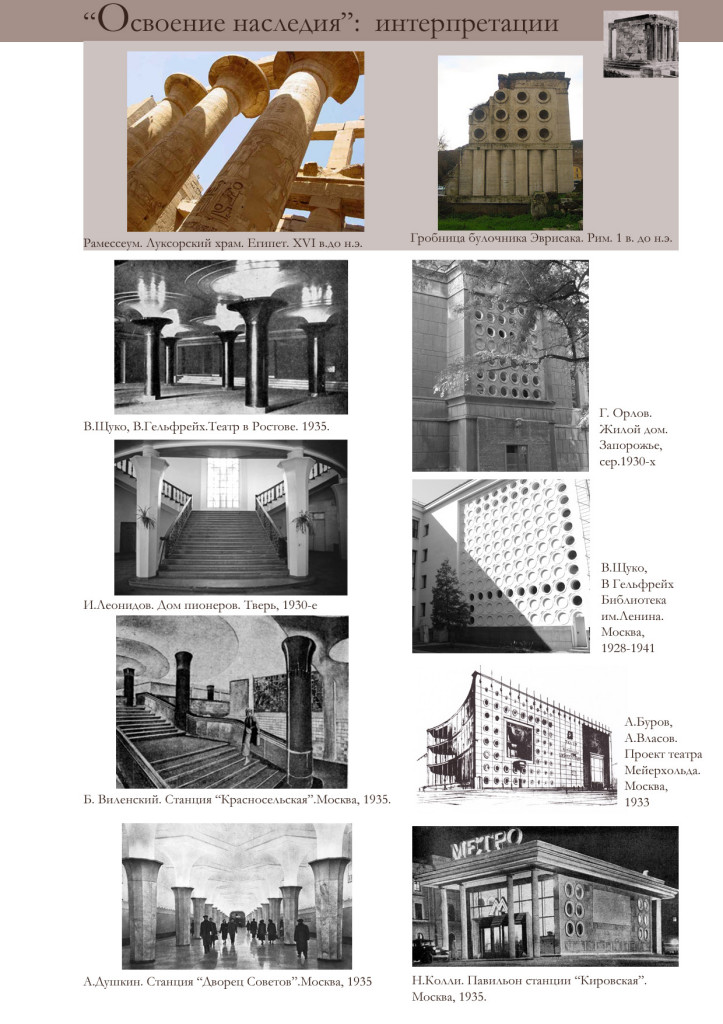

Александра Селиванова рассказывает о смене элит в советской архитектуре 1930-х годов и о том, чем постконструктивизм отличается от ар деко.

Всматриваясь в советскую историю, сложно перестать постоянно проводить границу между тем, что кажется до сих пор верным и способно вдохновлять и тем, что сегодня видится фатальными ошибками и ужасает, хотя и сознаешь искусственность такой операции расчленения и раздельной оценки. Сталинскую культуру, в частности, сталинскую архитектуру обычно рассматривают и оценивают единым блоком, воспринимая её историю развития после главного перелома между 1920-ми и 1930-ми, отмеченного концом конструктивизма, как непрерывную. «Открытая левая» обсудила с историком архитектуры Александрой Селивановой как можно усложнить наше понимание архитектуры 1930-х и увидеть в ней различные течения.

«Открытая левая»: Ты занимаешься архитектурой первой половины 1930-х годов. Используешь ли ты для обозначения этого периода термин «постконструктивизм»? Вокруг этого определения идет много споров.

Александра Селиванова: Для многих сталинские десятилетия с 1930-х по 1950-е— единый период. Но это не так. Первым термин постконструктивизм для архитектуры первой половины 1930-х ввел Селим Омарович Хан-Магомедов, но историки архитектуры это слово не любят, считают его вынужденным, непонятным. Для меня же этот термин важен, поскольку подтверждает мою концепцию о том, что проектировочный метод авангарда, конструктивизма, продолжал жить и в начале 1930-х, хотя стиля такого—конструктивизм—уже не было. Трудно в это поверить, но даже в 1936 году Виктор Веснин открыто писал: «конструктивизм должен все время развиваться и идти вперед!». Архитекторы четко разделяли стиль и метод: ведь можно сделать ленточные окна и приделать дому ножки, но это будет не конструктивизм в структурном смысле, а стилизация. Этого они терпеть не могли, поскольку такая имитация, по сути, дискредитировала новую архитектуру. Вот Алексей Щусев был как раз такой талантливый стилизатор, гуттаперчевый архитектор: хочешь, как бы конструктивистский дом Наркомзема, хочешь – неорусский Казанский вокзал. И именно в результате стилизаторства появилась масса плохо построенных и незамысловато спроектированных псевдо-конструктивистских объектов, которые не имеют в себе настоящего конструктивистского заряда, логики, пластики – это просто навешанные на здания знаки «новой архитектуры». Но постконструктивизм – это как раз свидетельство того, что до 1936-37 года существовала архитектура, которая наследовала проектному методу авангарда и не являлась сталинской классикой.

Какие в науке есть точки зрения на этот момент перехода от конструктивизма к периоду сталинской нео-классики?

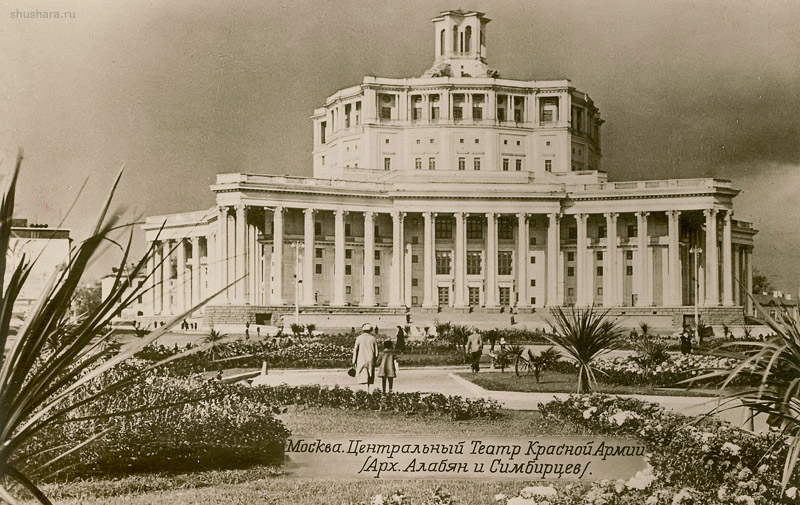

Есть Владимир Паперный c его теорией разрыва между культурой один и культурой два, но он как раз не видит разницы между постконструктивизмом и сталинской неоклассикой. Это проблема большинства исследователей: мало кто понимает, что с одной стороны, есть Иван Фомин или Евгений Левинсон с домом на Карповке и ДК Ленсовета, а с другой, — Дмитрий Чечулин, создавший архитектурный ансамбль Триумфальной площади, или Каро Алабян, проектировавший театр Красной Армии, и это абсолютно по-разному устроенные вещи. Дмитрий Хмельницкий не видит этого тоже. С ним ещё и другая проблема – он не считает, что архитектуру этой эпохи можно рассматривать и с эстетических позиций, что она может нравиться, – для него все это выглядит как единый комок неумелых и уродливых попыток воспроизвести классическое наследие. Есть теория Бориса Гройса, которая представляется мне более тонкой, хотя также очень обобщенной. Он доказательно показывает тоталитарную сторону авангарда и видит преемственность между сталинским и авангардным периодом. Но, пожалуй, все они не уделяют нюансированного внимания тонким вещам, которые происходили на переходах между периодами, а ведь именно в таких узловых точках и совершается самое интересное.

В живописи тоже мало кто из исследователей концептуально обозначает разные градации между соцреализмом и, например, реализмом 1920-х, – громко поставила эту проблему разве что Екатерина Деготь с её выставкой «Борьба за знамя».

Любопытно также, что ни Гройс с его идеей преемственности авангарда и сталинизма, ни Паперный с его теорией разрыва не учитывают, например, что все 1920-е годы параллельно с конструктивизмом существовала довольно-таки мощная неоклассика.

Увы, люди, производящие у нас крупные историко-культурные концепции, любят жесткие схемы и многое просто игнорируют. Но надо сказать, что даже Гройс и Паперный до сих пор не признаны академическим отечественным архитектуроведением, хотя с момента выхода у нас их книг прошло 20 и больше лет. Такая закрытость обедняет интерпретативный аппарат людей, занимающихся непосредственным изучением памятников.

Расскажи подробней о своем исследовании.

Изначально это должен был быть сугубо искусствоведческий анализ. Но потом меня заинтересовало, как и с психологической, и с профессиональной точки зрения происходила ломка архитекторов-конструктивистов около 1932 года, как этот момент подготавливался. При этом эстетически мне с самого начала нравилось то, что они делали с 1933-го по 1935 год, эта архитектура не казалось мне чем-то вынужденным, неестественным для авторов. С точки зрения художественного качества и пластики этот период очень интересен, но очень плохо у нас изучен, поскольку в архитектуроведческой традиции сталинская архитектура с 1932 по 1953 изучается как непрерывный процесс, где все валится в одну кучу. Хотя это огромная и сложная, многослойная эпоха. В процессе работы в РГАЛИ (Российский Государственный Архив Литературы и Искусства), я начала изучать фонды Союза Архитекторов, в которых в большом количестве содержатся стенограммы партячейки Союза, и передо мной открылись удивительные глубины, стал виден весь механизм смены элит и поколений в архитектуре. В результате я включила этот материал в диссертацию, и она стала в значительной части связана с социально-политическими процессами в архитектурном сообществе,— как происходила смена позиций с 1929 по 1932 год, когда создавались творческие союзы. Ведь это не могло произойти в одночасье, не могли люди резко и неожиданно изменить все свои идеи. И проанализировав эти тексты, я поняла, что на самом деле после постановления о перестройке литературно-художественных организаций 1932 года архитекторы не стали говорить принципиально другие вещи, чем раньше. Изменилась лексика, но смысл оставался прежним. Чтобы это понять, я подняла материал, которым не вполне занимались раньше, поскольку у историков архитектуры есть брезгливость к этим текстам, – ведь они все звучат на первый взгляд как одинаковые мантры. Но если вслушаться, можно понять, чем говорящий Виктор Веснин или Моисей Гинзбург отличается от говорящего Каро Алабяна—риторические конструкции у них похожие, а смысл совершенно разный.

И что это за риторика?

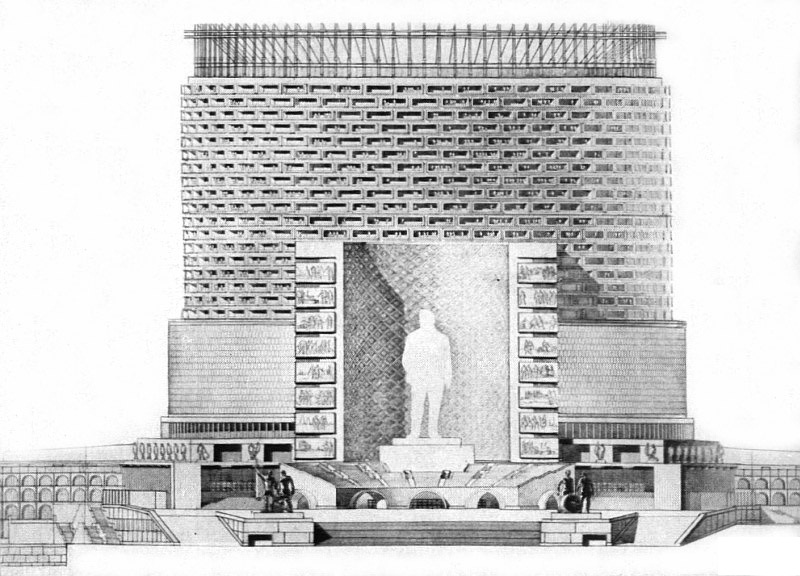

Ну, в целом, что архитектура должна быть социалистической, бодрой, радостной, человечной, что мы боремся против формализма, и что надо взять из архитектурного наследия лучшее и соединить с самыми передовыми достижениями науки и техники. Все эти тезисы были сформулированы еще для конкурса проектов Дворца Советов, но никто не знал как именно их воплотить, и с 1932 по 1936 год архитекторы мучились, пытаясь слова Луначарского, Кагановича, Сталина и прочих переложить на язык пластики архитектуры. Мне стало интересно, как риторику переводили в объект. Но параллельно в текстах проскальзывало: конструктивизм – тоже наследие, которое надо ценить и использовать, мы не отказываемся от прежних методов проектирования и так далее.

Архитекторы, о которых ты говоришь—это вчерашние конструктивисты. Как они воспринимали необходимость перестройки стиля?

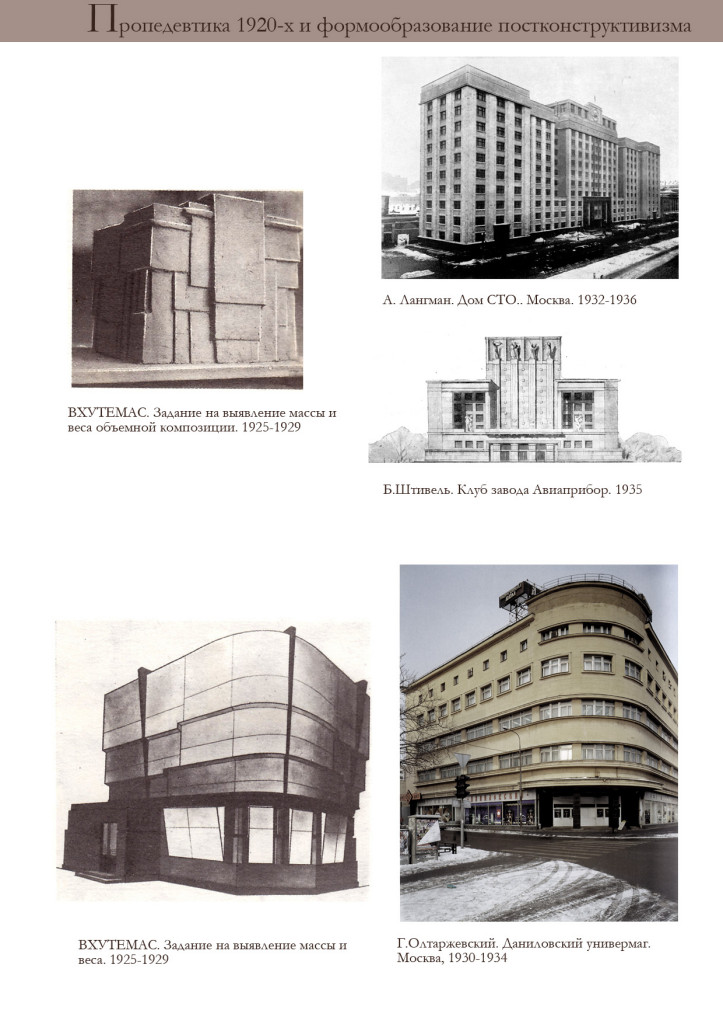

На самом деле к началу 1930-х у них возникло уже ощущение исчерпанности конструктивизма как стиля,— но не как метода. Метод—это принципиальный способ проектирования, а стиль— внешняя оболочка. Так вот, если поскрести эти тексты 1930-х, то как раз конструктивистский метод они не считали пройденным, и в этом суть: хотите осваивать классическое наследие—нет проблем. Но проектный метод они брали тот, который был разработан еще в 1920-е, применялся в пропедевтике ВХУТЕМАСа. Мотивы они могли черпать откуда угодно, хоть у древних ацтеков—но при этом проектировать функциональные пространственные вещи. Они говорили так: в 1920-е годы мы строили скелеты, а сейчас пришло время надеть на эти скелеты кожу—этого хочет народ, и, наверное, действительно, столько одинаковых голых параллелепипедов это утомительно, теперь надо работать с пластикой. Все, что в 1930-е делали и Яков Корнфельд, и Михаил Барщ, и братья Веснины, и Илья Голосов—все это были попытки подойти со своим конструктивистским глазомером и инструментарием к наследию классической архитектуры. Многие современные историки архитектуры в России до сих пор искренне считают, что классическим наследием нельзя так играть. Это был в какой-то степени постмодернистский подход, близкий, в том числе, к западному ар деко, хотя этот стиль существовал в Европе параллельно с функционализмом, а не стал его продолжением. В нашем же случае постконструктивизм— это авангард, который нацепил на себя новую одежду, и в этом его нельзя полностью отождествлять с ар деко.

Параллельно с профессионалами, которые могли делать что угодно и не изменять своим основным принципам, в ВОПРА выращивалась новая поросль «пролетарских архитекторов»: они должны были заменить старых спецов. Веснины, Фомин, Голосов назывались в лицо «мастерами», но за спиной – «стариками», которых надо было «освоить», подобно наследию. Их вытесняли организационными аппаратными методами, параллельно стараясь перенять их профессионализм. Эти архитекторы нового поколения так прямо и говорили – «нам не хватает умения, мы ничего не можем, но правда за нами, так как мы знаем, что необходимо пролетариату».

Вероятно, некоторые из них искренне верили, что преодоление зависимости от прежних «буржуазных специалистов» «оздоровит» архитектуру… Как эта смена элит происходила административно?

Был создан Союз архитекторов, которым руководил Виктор Веснин, но он был скорее формальной фигурой, свадебным генералом, а управлял всем 35-летний Алабян, поставленный его замом. Одновременно он стал руководителем партфракции Союза архитекторов. К руководству архитектурой были привлечены еще некоторые партдеятели, например, такая мифическая фигура, как Александр Александров, который возник ниоткуда, к архитектуре отношения не имел, но стал вторым человеком после Алабяна в президиуме Союза, и писал весьма интересные теоретические тексты о том, как должна создаваться социалистическая архитектура. Также в прямом управлении архитектурой участвовал Лазарь Каганович. Он выстроил абсолютно параллельную аморфному Союзу структуру в виде 10-12 проектных и планировочных мастерских Моссовета. Они были устроены так: во главе каждой были поставлены старые мастера и каждому был назначен партийный заместитель, – его функция была в том, чтобы писать доносы и перенимать навыки и умения руководителя, чтобы затем заменить его. В каких-то случаях это получилось, например с Иваном Фоминым. Его заместителем стал Аркадий Мордвинов, который тут же стал бороться с руководителем, жаловаться партфракции и устраивать дрязги. В 1936 году Фомин умер, не вынеся накала страстей и агрессии со стороны молодого зама… Так на передний план вышел целый ряд партийных архитекторов: Алабян, Мордвинов, Крюков, Даниил Фридман, очень интересный, кстати, архитектор; чуть позже пришел Чечулин. Ирония судьбы в том, что фамилии большинства ВОПРовских архитекторов нам ничего не скажут, – эти партийные замы в большинстве своем тоже пали жертвой репрессий 1937-38 годов. Скажем, ректором МАРХИ был некто Сереженькин—я даже его инициалов не нашла – видимо, он был просто подходящим партийцем.

Театр Красной армии, арх. Алабян и Симбирцев. Пример работы архитекторов нового поколения в 1930-е годы.

Идея подготовки красных архитекторов, которые должны были вытеснить старых спецов, родилась в Комакадемии?

Да, все готовилось в Комакадемии, хотя там в основном ковали искусствоведов. Но Иван Маца (влиятельный советский искусствовед, один из основателей и активных деятелей Коммунистической Академии) оказал огромное влияние на формирование ВОПРА, это был его проект. В 1937 году в архитектуре тоже был свой «съезд победителей» – к нему активно и много лет готовились. Оргкомитет по подготовке съезда должен был завершить проект по «смене поколений» к 1937 году. И это удалось: Николая Колли сломали (на нем успешно отработали «тактику откола», как они это назвали), Моисея Гинзбурга сломали и многих других – все они читали на съезде не свои тексты, каясь в том, что имели отношение к конструктивизму. Конструктивисты должны были перековаться, а кто не перековался, был смещен, запуган, как Михаил Барщ и Андрей Буров, лишен голоса и работы – как Мельников и Иван Леонидов.

Санаторий им. Орджоникидзе в Кисловодске, архитектор М. Гинзбург. Пример работы архитектора старшего поколения в 1930-е гг.

Среди архитекторов было не так много репрессированных, но были две показательных казни—расстреляны были Соломон Лисагор и Михаил Охитович. Лисагор принадлежал к компании Гинзбурга и прочих—они жили на одном этаже в построенном ими конструктивистском доме-коммуне на Гоголевском. Лисагора подставили – при подготовке к съезду архитекторов он среди прочих написал текст в Архитектурную газету, и получилось так, что он выступил от лагеря вчерашних конструктивистов против эклектиков—в частности, Щусева. Стенограмма разбирательства по этой статье— самое жуткое, что я читала из этих архитектурных архивов. Это 1936 год, документ без журнальной редактуры, и можно слышать прямую речь Весниных, Леонидова, Барща и прочих, яростную, гневную речь. Тут они все говорят открыто, и становится видно, что до сих пор есть два лагеря: одни абсолютно не изменили свою точку зрения, другие—оголтело и агрессивно убеждены, что первых надо уничтожить: «есть другие формы воздействия». Как Александров сказал тогда: «нет серьезной драки без крови, кровь будет литься». И вот она пролилась, Лисагор был расстрелян как троцкист. По тому же обвинению был убит Охитович. И эти две казни оказали очень сильное влияние на их круг, к 1937 году все «старые» архитекторы уже молчали. Не шелковым был только Иван Жолтовский, его побаивались и в открытую не кусали. И Жолтовский единственный, кто на этом съезде 1937 года не читал по чужой бумажке. Он выкрутился совершенно гениально, неожиданно устроив дискуссию об архитектурном образовании.

«Дом с фигурами» на Яузском бульваре, архитектор И. Голосов. Одно из знаковых произведений постконструктивизма, созданное бывшим авангардистом.

А после этого съезда все было кончено: Константина Мельникова лишили мастерской, которой он руководил, часть архитекторов лишилась заказов – Гинзбург, Леонидов и так далее. Ведь для воздействия на архитекторов есть очень простые экономические рычаги. Но репрессированы были и партийные замы, и большая часть ВОПРовцев. В поддержку оставшимся у руля Алабяну и Аркадию Мордвинову пришло еще одно поколение – за это время Академия Архитектуры и МАРХИ вырастили уже новых архитекторов: мыслящих в нужном направлении, избежавших яда «формализма», но не запачканных в прежних баталиях. Это были Дмитрий Чечулин, Алексей Душкин, плюс члены «квадриги Жолтовского» и команда эклектиков под руководством Щусева. Эта расстановка сил сохранилась вплоть до 1970-х. После войны Мордвинов, при том, что, к слову, сам в середине 1930-х докладывал, что находился в «творческом маразме», в 1950-е стал президентом Академии Архитектуры. А ведь на его довоенные теоретические выступления без слез не взглянешь: карнизы и светотень «дают радость», а колонны – «бодрость», так как они вертикальны и одобрены товарищем Кагановичем. Горизонтальные же окна, напротив, выражают пессимизм. Каро Алабян до сих пор остается в архитектурных кругах неприкосновенной фигурой. Буквально недавно вышла абсолютно хвалебная монография Татьяны Глебовны Малининой, где говорится, какой он чудесный архитектор и какой у него был прекрасный баритон, как он всем помогал, – например, нуждающемуся Мельникову после войны он давал путевки в санаторий. Хотя никто иной, как Алабян, писавший на него доносы и лишивший его работы, был повинен в его бедственном положении. Как и в том, что Леонидов так ничего не построил, до конца жизни делая макеты на заказ.

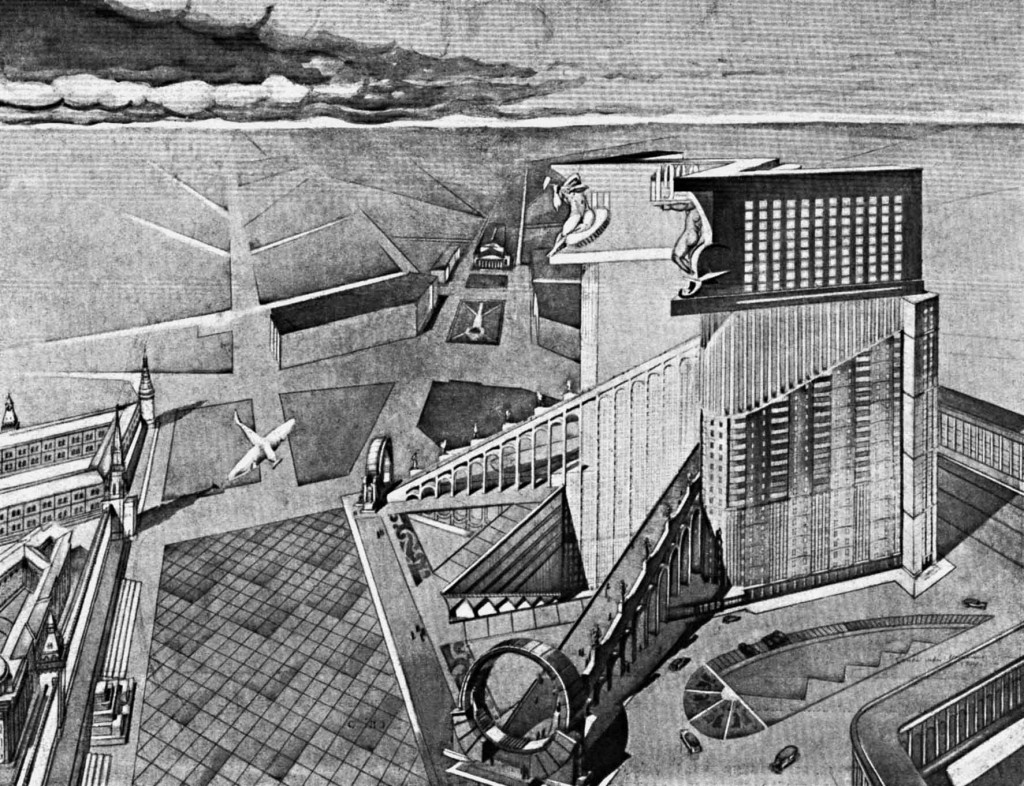

Проект здания Наркомтяжпрома К. Мельникова. Пример работы архитектора старшего поколения в 1930-е гг.

Под чьим же влиянием вырастали новые советские модернисты 1970-х годов?

Когда Селим Омарович Хан-Магомедов начал заниматься историей авангарда, конструктивистами, они по-прежнему боялись показать ему свои архивы. То есть даже в 1960-е, в хрущевское время, это наследие было отчасти под замком. Его невозможно было опубликовать в одночасье. И поэтому наш модернизм конца 1950-х – 1960-х был больше связан с западной архитектурой, чем с наследием авангарда. За исключением конкретно линии МАРХИ, где продолжали преподавать Сергей Бархин, Владимир Кринский, Михаил Барщ, и эта линия пропедевтики ВХУТЕМАСа вернулась 1960-е годы, на уровне первых двух курсов. Я училась уже в начале 2000-х, и тогда это была еще та самая программа, но никто не говорил, что это она, как-то не называл фамилий, – мы сами поняли это постфактум.

Насколько по сравнению с 1920-ми годами в первой половине 1930-х изменилось понимание социальных задач архитектуры?

Это как раз хорошо исследовано и описано. Изменение социальных задач было связано с тем, как от 1920-х к 1930-м изменялась организация быта—происходил откат к традиционной семье с детьми, домашним хозяйством и так далее. В 1930 выходит постановление «О перестройке быта», которое положило конец всем дискуссиям урбанистов/дезурбанистов, идеям домов-коммун и прочим экспериментам по обобществлению быта. С этого момента строятся благоустроенные качественные дома для спецов и управленцев. В эти дома еще могут быть включены ясли, столовые, магазины, но это не подразумевает обобществления, это уже «элитарная» инфраструктура. В квартирах появляется каморка или ниша для домработниц, и вплоть до 1950-х строительство таких домов продолжается. Часто строятся большие пятикомнатные квартиры и заселяются как коммуналки.

Фрунзенский универмаг в Ленинграде, архитекторы Е. И. Катонин, Л. С. Катонин, Е. М. Соколов, К. Л. Иогансен.

Что происходило, например, с огромными школами и фабриками-кухнями, которые строили в 1920-е?

Было решено, что школы-гиганты абсолютно не соответствуют запросам – и это правда, никому не нужна школа на 3000 учеников, как школа Григория Симонова в Ленинграде, с ней слишком тяжело справиться. Поняли, что не нужны гигантские фабрики-кухни. Например, фабрика- кухня на Днепрогэсе Весниных была рассчитана на 8000 обедов в день, но питались там три тысячи—невкусно, неудобно, не хватает вилок, образуются очереди. Бани, бассейны, купальни, вмещающие одновременно 500 человек—это были опять же пустующие пространства, за которыми невозможно было следить. Или ДК с огромными площадями общественных пространств, которые никогда не были востребованы на 100% и заполнялись разве что гулкими шагами. В 1930-е стали говорить о человечности, о «ложной монументальности», и к концу 1930-х архитектура такого рода становится более камерной.

А массовое жилье? Можно сказать, что в 1930-е социальное расслоение скорее возрастает?

Да. Это любимая тема историка архитектуры Марка Григорьевича Мееровича, он много работает в архивах и изучает вопросы расселения. В отличие от 1920-х, когда было построено много жилмассивов для рабочих, в рамках массового строительства в 1930-е строили разве что бараки, совсем примитивное жилье. Хотя, если покопать, кто где жил в 1920-х (в чем помогают расстрельные списки Мемориала, которые отражают социальное расселение в жилмассивах), соцгородки, которые строили в это десятилетие для рабочих, по своему составу не были такими уж пролетарскими. И, с другой стороны, в коммуналках всегда была тенденция перемешивать социальные пласты: в одной квартире чаще всего смешивали (конечно, не случайно) и повара, и чекиста, и электрика, и костюмера.

А что стало с типологией ДК?

Строили кинотеатры и дворцы культуры. И возникает типовое строительство социальной инфраструктуры: строят типовые школы, ясли, дворцы культуры. Это особый спецзаказ, который помогал выжить вчерашним конструктивистам—тем же Колли, Бурову, Барщу. Заказывали типовой проект колхозного дворца культуры— и вперед. Вот, к примеру, архитектор Александр Калмыков, который был очень интересен как конструктивист: родом он был из Средней Азии и в 1920-е рисовал очень интересные круглые жилища и фантастический летающий аэрогород Сатурний. А уже в 1930-е спроектировал несколько типов кинотеатров, которыми застроили всю страну.

Забавно, что в сталинское время удалось создание тех универсальных типовых проектов, о которых мечтали архитекторы авангарда.

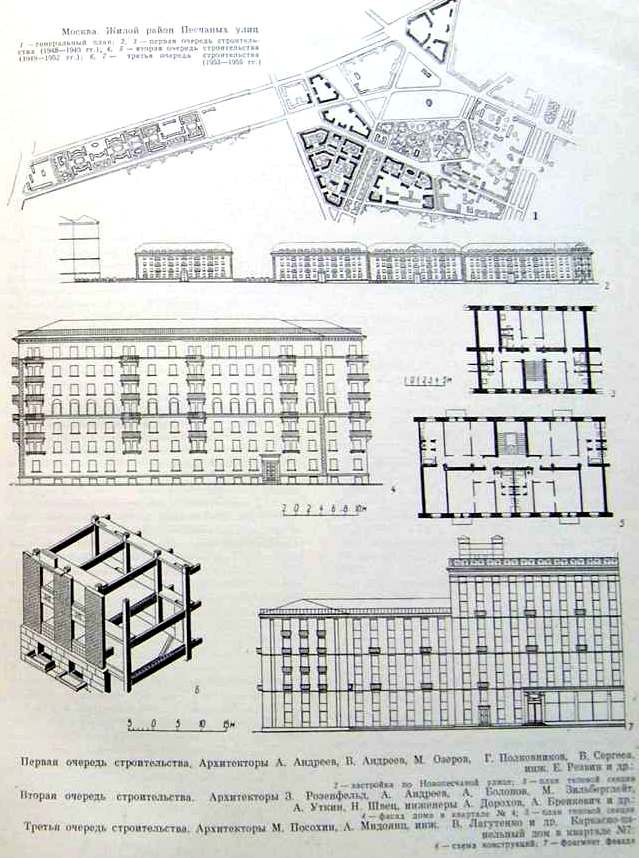

Еще активно развивали сборное домостроение, которым занимались с середины 1930-х годов и которое достигло расцвета к военному времени, что помогло в быстром восстановлении городов после войны. Это было крупноблочное строительство, но с декором: штампованные украшения из гипса, орнаменты, карнизы, пилястры. Интересно, что послесталинское типовое строительство, которые мы видим повсюду, технологически продолжало блочную систему сталинского времени.

А есть ли различие между градостроительством 1920-х и 1930-х?

Во-первых, утверждается план реконструкции Москвы 1935 года, по которому выходит, что у нас есть парадные крупные магистрали, и все фасады новых домов повернуты лицом по этим магистралям, и есть ось – Дворец Советов. И этот принцип городских ансамблей тиражируется по стране. К слову, у Эрнста Мая была ровно обратная идея— на магистраль выводить глухие торцы домов, чтобы пыль от дорог и шум не попадали внутрь квартир. Теперь же об этом никто не думал, насколько это удобно и хорошо жильцам—неважно, главное, чтобы был парадный вид. То есть застройка ориентирована теперь на символические доминанты, на магистрали, ДК. Действительно градостроительные вопросы решались предыдущую эпоху, и застройка 1930-х часто продолжалась по планам предыдущего десятилетия – теперь же это было оформление, дизайн: фасадами, оформляли площади, парки и так далее. Из крупных градостроительных проектов этого времени также можно назвать строительство московского метро, но его задумка также восходит к более раннему времени, когда обсуждалась, например, идея глубокого ввода метро в систему железнодорожного транспорта – связь его с вокзалами и так далее.

Какова судьба постконструктивизма с точки зрения охраны памятников?

В чем-то с постконструктивизмом меньше проблем, чем с конструктивизмом – сталинки люди больше любят, там широкие подоконники, высокие потолки, лепнина… Это наследие меньше подвержено угрозе сноса, чем конструктивистское, где плохие материалы и где оценка эстетических качеств требует какой-то подготовки. Часть постконструктивизма— это конструктивизм просто «одетый»: например дом Дмитрия Булгакова на Садовом кольце — удачно перестроенное конструктивистское здание. А какая-то часть, дом на Карповке или буровские дома, – они качеством получше, уже без экспериментов с материалами, камышитами и соломитами. Вообще, самая зверская по качеству архитектура—это 1930-1931 год. Тогда был режим жутчайшей экономии, архитекторы были невероятно ограничены в возможностях. Потом повернули так, что архитекторы виноваты в том, что были построены эти невозможные дома без балконов и из чудовищных материалов.

Что в это время происходило в провинции?

Ситуация в провинции была только отчасти отражением ситуации в центре. Ленинград долго сопротивлялся ломке, там была слабая партячейка, сильные мастерские Ленсовета и мощная архитектурная школа, эта независимость вызывала раздражение Москвы. Везде были свои звезды, которых, по сути, некому было заменить: в Новосибирске, Томске, например, был архитектор Крячков, в Ростове – Эберг, в Самаре – Щербачёв: до революции они строили модерн, потом неоклассику, потом конструктивизм, потом сталинскую классику, и подобная ситуация была во многих городах. Но были конкурсы—это практика первой половины 1930-х годов, благодаря которой в провинции появлялись московские и ленинградские проекты – это все было, скорее, эхо конкурсов 1920-х. Но с другой стороны, все были напуганы и старались улавливать импульсы из центра, «градусниками» выступала архитектурная пресса, «Архитектурная газета», например. Иногда экспортные фантазии на тему классики приобретали довольно курьезные формы: контроль меньше, свободы больше. Когда об этих постройках (или проектах) становилось известно в Москве, они становились очередной мишенью критики. В конце концов, эксперименты прекратились с внедрением типовых проектов.

Послевоенная сталинская архитектура программно и нарочито апеллирует к национальной тематике. Как решалась тема народного, национального в архитектуре 1930-х?

Странность этой истории заключался в том, что доклад Михаила Охитовича 1935-го года, после которого его арестовали, назывался «Национальная форма социалистической архитектуры». Партячейка его просто разбомбила – за якобы шовинистические идеи и так далее, но, на самом деле, он поймал волну, которую они еще не разглядели. Потому что буквально спустя всего года два стали всячески поощрять национальные формы в архитектуре—то, чем в Армении успешно и без указок сверху занимался Александр Таманян. Все это особенно хорошо видно на примере ВДНХ. Если в первом проекте ВСХВ у Вячеслава Олтаржевского павильоны имели тонкие игривые отсылки к национальным мотивам а духе ар деко, то потом это было превращено в прямолинейную и очень серьезную, часто грубую, стилизацию. Конструктивисты, тот же Калмыков, в 1920-е годы, не игнорировали региональную проблематику, и подходили к ней не внешне, а исходя из материальной логики архитектуры: например, на юге старались использовать местные материалы, облегченные плетеные конструкции, специфическую форму жилищ и так далее. В этом и было «национальное содержание», а на ВДНХ уже всё свелось просто к использованию орнаментов или крыш соответствующей формы – железобетонных муляжей, чисто формально имитирующих национальную специфику.

А что тогда предложил в своём докладе Охитович?

У него был огромный текст, где он, можно сказать, вынес приговор авангарду. Он говорил о необходимости антропоморфизации, о недопустимости мертвенных плоскостей конструктивизма, о его «отвлеченности», «отстраненности», отсутствии локализации, привязки к среде, месту. В принципе, те же претензии спустя 40 лет предъявлялись модернизму. Находясь внутри авангарда, Охитович жестче других обозначил его слабые стороны. И сделал он это не под давлением извне. Как тонкий человек, он высказал то, что еще не до конца сформулировали другие.

То есть, опять же, ты считаешь, что была логика в переходе к конструктивизму, не связанная с давлением госзаказа?

Если бы не события 1932 года, конструктивизм, как мне кажется, и сам бы принял какие-то другие формы, условно говоря, эволюционировал бы в сторону ар деко. То есть больше проявился бы синтез искусств—то, что уже начали делать Голосов, Булгаков, Буров. И это видно в отдельных проектах рубежа 1920-1930-х годов, например, в первых проектах Дворца Советов: это сложные формы, которые включают элементы классики, используют сложную пластику, разные материалы, цвета, не аскетичны. Да, архитекторы хотели продолжать реализовывать социальный эксперимент, но они хотели сделать на этом пути новые шаги, и они внимательно смотрели на Запад. Там в формах ар деко делались и клиники, и театры. Там все это происходило более непринужденно – люди плавно перетекали из функционализма в ар деко и обратно. А муссолиниевская архитектура – ар деко это или нет? Мне в этом смысле нравится концепция Франко Борси, который написал книгу «Монументальный ордер». На мой взгляд, он точнее, чем кто-либо анализирует европейскую архитектуру позднего ар деко, архитектуру тоталитарных стран и наш постконструктивизм. Похожесть разных национальных школ он трактует как всеобщую тягу к мощной репрезентативности архитектуры, которая должна демонстрировать силу государства. И это не только архитектура министерств, но также почтамтов, универмагов и больниц. Новый ордер – это почерк государства, не обязательно тоталитарного: он похож и во Франции, и в Германии, и в Японии, и в СССР, и в Восточной Европе. Например, в 1930-е при симпатизировавшем социалистам мэре Лиона Эдуаре Эррио были построены здания именно в этом духе. Конечно, идеологическая подоплека у этой архитектуры в каждой стране отличалась, но во многом она сводилась к общей необходимости продемонстрировать мощь государства как социального гаранта накануне Второй мировой войны.

Над материалом работали Глеб Напреенко, Александра Новоженова, Александра Селиванова.

Термин » постконструктивизм» ввел профессор МАРХИ Б.Г.Бархин в 1986 г.

Уважаемая Александра, поправьте пожалуйста: автором к/т «Москва» в Ереване НЕ является А.Таманян. А концепция постконструктивизма очень интересна!

Прошу прощения, это моя ошибка, исправил. Спасибо за замечание!

Спасибо за отличный текст! Я работаю в школе, решила дать почитать его своим ученикам. Спасибо еще раз!