Игры разумного: евгенический дискурс в масс-медийном пространстве вокруг российско-украинских событий

Евгеника как мрачный источник вдохновения для пропагандистов по обе стороны баррикад и понимание - как альтернатива селекции и сегрегации.

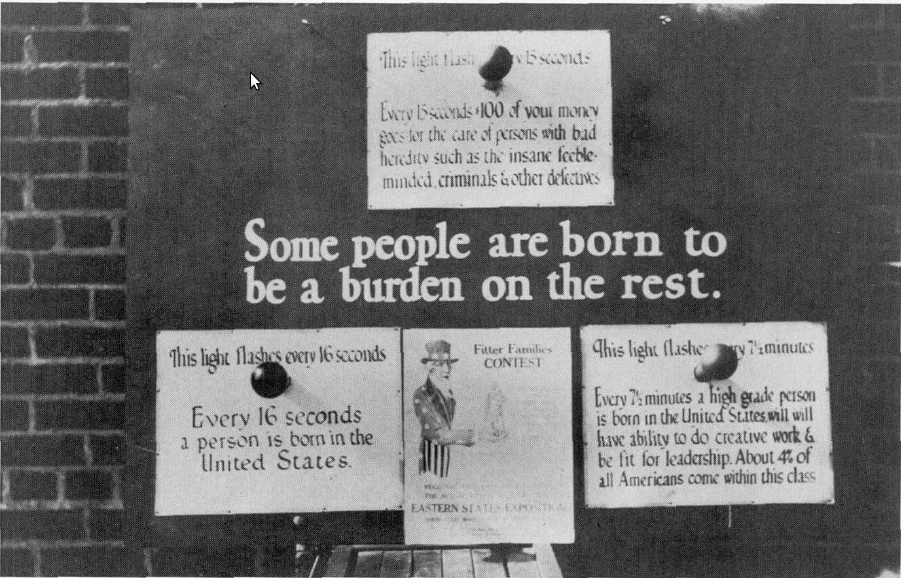

Последние двадцать лет историки науки уделяют пристальное внимание евгенике – из-за ее неразрывной связи с националистическими движениями и решающей ролью, которую она сыграла и продолжает играть в политике сегрегации многих стран. Однако для публики евгеника по преимуществу соотносится с теорией расового превосходства и расовой гигиеной времен Третьего рейха. Многим кажется, что такой экстрим произвола настолько очевиден, что не может повториться, и о евгенике нечего и думать. Вместе с тем, по преимуществу евгеника, оставаясь разделенной на два течения, позитивную, ассимилятивную (сосредоточенную на роли среды) и негативную, селективную (обосновывающую роль наследственности), обусловила развитие многих институтов, от общественного здравоохранения до социальной работы во многих странах. В практике оба лагеря интегрировали свои объяснительные схемы в единую исчерпывающую шкалу девиаций, от поддающихся исправлению до неисправимого, а потому подлежащего уничтожению. Обращение к евгеническим идеям становится не только полезным, но уникальным опытом рефлексии на тему несправедливости и ее безусловного принятия как большинством, так и просвещенным меньшинством – в ситуации обострения борьбы интересов наций, например, россиян и украинцев.

Если к украино-российскому конфликту можно подходить с самых разных точек зрения, его масс-медийное сопровождение, без сомнения, может быть исчерпывающе проанализировано в рамках того многообразия евгенических дискурсов, которые сложились в истории как стран «большого евгенического треугольника», Великобритании, Германии и США, так и Центральной и Восточной Европы. Один из наиболее заметных современных историков евгеники Мариус Турда убежден, что евгенику всех времен и народов объединяет идея здоровья нации – как самого главного сокровища, охранять которое, само собой, призваны все без исключения, но в первую очередь государство. Евгеника и ее преемник, социальный инженеринг, были и остаются универсальным источником для обоснования действий в пользу ограничения автономии граждан – ради интересов здоровья нации.

Даже в период расцвета и мощи евгеники находились отважные ученые, например, Жорж Дюмель или Гилберт Честертон, последовательно ее критиковавшие за неизбежный произвол – ведь о такой непререкаемой ценности как здоровье нации, должны судить самые искушенные и облеченные доверием эксперты. А в пользу их мнения не страшно подвинуть интересы обычных и не таких разумных людей. Именно этот посыл, который в современных терминах можно обозначить как конфликт человека и структуры, остается ключевым аргументом, практиковать который по-прежнему необходимо. Потому что как раньше, так и сейчас здоровье нации или даже всего человечества остается той идеей, теневые стороны которой, скорее, игнорируются, чем обсуждаются. Мониторинг европейской и американской прессы указывает не только на рост публикаций, которые непосредственно связывают тему здоровья с принадлежностью к определенной нации, но и на возрастающую готовность читателей доверять популистским выводам о том, какие этники имеют более высокий фактор риска того или иного заболевания. К сожалению, именно в эту общемировую тенденцию эксплуатировать тему болезни и отклонения все сильнее вписывается и отечественная риторика. Особенно в условиях войны, пусть даже остающейся для большинства информационной. Особенно, когда манипулируя идеей здоровья нации можно поднять свой социальный капитал – правда, за счет неизбежного понижения капитала других, признанных за дегенератов, и не важно, обозначаются ли они как «укропы» или «ватники».

Мыслить евгенически — значит применять категорию стигмы. Евгеника всегда обращена к поиску причин нездоровья и путей оздоравливания, и, соответственно, становится универсальным средством для маркировки больных и здоровых, своих и чужих. Эдвард Рамсден, еще один историк евгеники, указывает на то, что она исправно выполняла все составляющие стигматизации: подчеркивая негативные и труднопреодолимые особенности телесности, психики и окружения стигматизируемого. Следует помнить о том, что евгенике под силу обосновать самые разные совокупности признаков как проявления здоровья и ненормальности. Например, британская евгеника боролась с пауперизмом – считая необходимым сократить количество бедного населения. Правда, по ходу дела ничто не помешало присоединить к бедным и мигрантов, что только усилило страхи населения перед чужими. В поздний имперский период венгры, чехи, сербы борются против Австро-Венгрии в пользу своей национальной независимости, а позже, в межвоенное время — с соседями, за территории, «душу народа» как, например, называли чешские патриоты Судеты. Современная Европа, оставаясь преданна идее Мы европейцы (так, кстати, именовался памфлет британских генетиков, призванный обличить теорию расового превосходства, но который всего лишь заменил приоритет арийской нации принадлежностью европейской культуре), продолжает даже в попытках интеграции цыган сегрегировать их по признаку культуры, которая не годится для приспособления к европейскому, без сомнения, самому прогрессивному образу жизни. Швеция, практиковавшая насильственную стерилизацию до недавнего времени, обходилась и вовсе без особых маркеров, введя в обиход селекцию по признаку fit – unfit.

Проанализированные истории евгеники располагают различать несколько типов евгенического дискурса. Самым заметным и традиционным остается агрессивный, обосновывающий необходимость максимального ограничения вплоть до уничтожения тех, кто unfit, в пользу тех, кто fit. Нет нужды приводить примеры воспроизведения такого дискурса в риторике как украинской, так и российской стороны за последние месяцы. Однако, стоит связать недавние события с той давней историей противостояния в терминах младшего и старшего брата, снисходительного отношения к украинцам и наоборот, чтобы не считать такой текст действенным предложением мирного сосуществования. Просвещенческий или колонизаторский дискурс предлагает по максимуму облагораживать среду вокруг все тех же unfitсодействуя их максимальному приближению к идеалу fit. Военные действия и даже катастрофы оправдываются как еще один путь оцивилизовывания. Вместе с тем, чаще всего дискурс объединяет агрессивный и просвещенческий в единую концепцию – поддержки тех unfit, которым можно помочь, и ограничения вплоть до самого жесткого тех, кто неисправим. История доказывает – даже приоритет второго, просвещенческого дискурса, неизбежно приводит к распространению практик, свойственных первому, агрессивному. И не важно, идет ли речь о стерилизации женщин цыганского этника в социалистической Чехословакии, или индианок в Мексике – странах, которые не допустили принятия закона о насильственной стерилизации. По преимуществу в терминах такого дискурса региональные СМИ обсуждают проблему беженцев – которые априори воспринимаются как люди второго сорта, ведь кто-то из них обладает ресурсами приспособится, но кто-то – определенно нет.

Даже поверхностный анализ масс-медийной сферы вокруг того, что иначе как оксюморонами описать явно не получается («несимметричный конфликт», «геноцид братского народа», «локальная теория заговора», «санкции против топ-чиновников»), указывает на разнообразие как евгенических дискурсов, так и того, кто становится тем самым unfit – в риторике заметных масс-медийных фигур. Тем важнее распознавать евгенический дискурс в текстах, которые воспринимаются как рефлексия, призванная эмансипировать от пропаганды, но при внимательном прочтении обнаруживают воспроизведение все того же евгенического дискурса. Три популярных текста, на которые за последние несколько недель сослалось столько общих знакомых, что не считать их репрезентативной выборкой нельзя, исчерпывающе представляют репертуар принуждения мыслить евгенически: «Моя страна больна» Людмилы Улицкой, «Что это с ними?» Людмилы Петрановской и «К похоронам псковских десантников» Александра Морозова.

Конфликт принудил людей постоянно генерировать аффилиации, принадлежности к своей группе, – отвечая на вопрос, с кем и против кого они. Выработка аффилиации неизбежна, но изнурительна. В процессе приходиться не только доказывать свое соответствие, но ограничивать способность к безусловному принятию и переставать рассчитывать на принятие другими вне аффилиации. Авторы текстов – не исключение. Постоянная апелляция в текстах к своей профессиональной, национальной и даже религиозной идентичности не только и не столько выполняет функцию легитимизации высказанного мнения (ведь сказал опытный психолог, целых пять специалистов или русский писатель еврейского происхождения), но свидетельствует о череде успешных аффилиаций, через которые прошли авторы. И своих читателей авторы понукают ко все той же аффилиации – с просвещенным и возвышенным против варварства и отсталости. В период расцвета евгеники, такое противопоставление обусловило развитие критической социальной драмы: Генрик Ибсен, Оден вон Хорват и другие авторы последовательно критиковали социальный дарвинизм, усматривая в нем тупиковый вариант развития человечества – в направлении к бездуховному одомашниванию инстинктов. Однако современная оценка социальной роли их творчества распознает в авторском посыле все тот же евгенический дискурс, пусть и сконструированный более утонченным способом.

Развивая идею озверения или animalishce Regression, европейские авторы сосредотачивались на нездоровой депривированной среде, противопоставляли людей по критерию (не)способности исповедовать духовные ценности и поучали историями о моральном падении как озверении, неизбежном лишении качеств, присущих высшему существу, человеку. Как и более очевидные евгенические тексты, эти произведения проповедовали селекцию и воспроизводили столь опасные клише, типичные для колонизаторского подхода. Потому что одно дело смотреть репортажи, даже сфальсифицированные, с горами трупов, страшными картинками насилия, читать сводки и списки погибших, и совсем другое – внимать текстам, которые решают одну задачу: делить и делить на тех, кто понимает, и кто лох, кто подвергся насилию, и кто устоял перед искушением быть изнасилованным, кто любит культуру, и кто варвар варваром, или даже на тех, у кого один и тот же антропологический тип, «кривой, косоглазый, дегенеративный», а кто способен дружить с людьми разных национальностей и профессий.

Евгеническое мышление убеждает, что аффилиации – именно то, что нужно, особенно, если происходят по признаку «за все хорошее против всего плохого» и работают в пользу здравого смысла и прогресса. Оно регламентирует сострадание и эмпатию, сводит разнообразие позиций относительно того, как рассматривать происходящее, к роли жертвы. Видимо, это особый псевдогуманизм – посчитать жертвами всех, но не предполагать понимать их. Неразумными, инфантильными, лишившимися нравственных и культурных ориентиров, а потому неспособными к действию. Вместе с тем, есть жертвы и жертвы – страдать можно утонченно, по-взрослому, испытывая стыд и беспомощность, чувствуя себя участником хора греческой трагедии, поеживаясь от щекотки собственного когнитивного диссонанса, а можно страдать тупо как скот в загоне. А посчитав себя жертвой в полном смысле, о жертвах второго сорта можно говорить в терминах их абнормальности. Общим для перечисленных текстов становится медикализация — осмысление отношения масс в терминах болезни и исцеления, уничижение диагнозом, врачебным, психологическим или даже спиритуальным: нация больна, люди травмированы, по всем играет реквием. Нет нужда вспоминать корпус исследований о том, что медикализация — универсальный способ приписать себе экспертное знание, а значит, право оценивать и разделять.

Авторов отличает волюнтаризм исторических коннотаций в попытках найти объяснение в прошлом. Улицкая говорит о том, что закончились триста лет (!) сосуществования российской и европейской культуры. Морозов в соответствие с любовью отечественных аналитиков к концепции juncturepoint проводит голосование за то, какой день считать точкой невозврата в истории конфликта. Петрановская распознает поколения травмы войны, и к ним сводит объяснение агрессии как переживания боли. Такая трансисторичность — основной способ избежать анализа, не вдаваясь не только в подробности исторических контекстов, но и не напрягаясь применением изощрённых конструкций для понимания пропаганды, которых прилично накопилось за последние годы.

Возможно, тот селективный подход, который не отпускает отечественных интеллигентов, может быть преодолен только при системной ревизии прошлого, например, и того, как формировались интеллектуальные и художественные элиты в советский период. Следует принять во внимание, что решающим фактором распространения евгеники становится девальвация человеческой жизни, которая происходила, например, среди профессиональных сообществ Германии во второй половине 19 в и первой трети 20 в. Будучи значительно обособленности от общества в пользу достижения экспертной власти, европейские и американские профессионалы без особых этических затруднений вписывались в политические элиты. Не по такому ли сценарию происходило формирование профессиональных сообществ и в СССР? Имеет смысл обратиться и к тому, что, например, помогло немецкому академическом сообществу переформатировать свои позиции по отношению к общественному интересу и встать на его защиту, а именно, безусловно активное участие в тех радикальных левых движениях, которые не вписывались ни в структуры рынка, ни в прогосударственные институты.

Евгеническое мышление всегда обслуживает институты, а в условиях межнационального конфликта ключевыми становятся структуры, которые можно обозначить как фигуру Палача, того, кто спасает от unfit, и защищает всех, кто fit. Без такой фигуры становится невозможно сконструировать представление о справедливости. Правильное распределение благ становится возможным только при самом суровом возмездии тем, кто на эти блага посягнул – безо всякого основания. Легкость, с которой в рассуждения по поводу российско-украинских событий включается фигура палача, возможно, главный довод о необходимости преодолеть евгенический дискурс. Ожидание палача проявляется в большинстве высказываний, от очевидных «Бей хохлов, укропов, жидов» до менее заметных, но тождественных в тоске по наказанию: «По нашей стране плачет Нюрнбергский процесс», «Чехия не хочет поддержать санкции против России – пусть Путин возьмет Чехию», «Беженцы сами напросились, чтобы их отправили в Якутию, пусть пеняют на себя».

Упование на справедливое, по евгеническим канонам, наказание объединяет либералов и патриотов – будто отвечая на сетование просвещенцев, Захар Прилепин признается в общности культурного кода с либеральными друзьями, но отдает приоритет совсем другой аффилиации, преданности народу. И в тех же евгенических терминах расы и крови проводит свою селекцию – в пользу возмездия тем, кто поставил страну в ущербный хоровод цивилизованных стран. Ему вторит и Ольга Шихова, которая «ловит за руку и на слове» тех, с кем раньше она аффилиировалась, сторонников либеральных ценностей – и кого иначе чем людоедами назвать не получается.

Справедливость, сконструированная вокруг Палача, разрешает не вдумываться и не вчуствоваться в другого, но располагает к его стигматизации – с применением разнообразных средств уничижения, в том числе, накопленных и в традиции евгенического мышления. Справедливость в евгеническом дискурсе не предполагает понимания – того компонента, которому придали решающее значение новые левые, от Юргена Хабермаса до Нэнси Фразер. Понимание, которое обессмысливает деление на fitи unfit, и без которого не построить тот самый справедливый мир, в котором индивиды могут и автономно определяться со своей аффилиацией, вне принуждения со стороны рынка, государства или сообщества экспертов. Практики понимания совсем не похожи на столь привычные и кажущиеся разнообразными упражнения в аффилиации. Понимание – личная история личного участия. Почти всегда основанная на столкновении с собственными табу – неизменными при постоянной аффилиации. Ведь если ты патриот, ты не можешь сомневаться в приоритетах своей родины. А если ты утонченный интеллигент – ты не должен понимать «шариковых». Личная история — именно тот способ, который казался Харуну Фароки, одному из лучших журналистов, рассказывавших о войнах, единственно приемлемым во избежания риска впасть в пропагандистский пафос.

По справедливости (в самом левом ее понимании) следует признать, что евгеника – стигматизирована, хотя совсем не так как те, кто стал ее целевыми группами. В терминах Гофманна, она discreditable, но не discredited. Поэтому ожидается, что профессиональные сообщества, засветившиеся «в обществе» евгенических дискурсов, сами справятся с пониманием соблазнов, которые и привели их на службу структурам, будь то государство, группы интересов или политические движения. Вооруженный конфликт, возможно, сходит на нет, самое время начать осмыслять все риски того евгенического мышления, которое совсем не вдруг проявилось в суждениях о том, как относиться и что делать вокруг российско-украинских событий. Историки говорят, что самоопределение начинается с травмы и совладания с ней, в том числе, с травмы Палача, переживания сопричастности актам насилия и понимания того, какие искушения привели к этому. Последовательное и разнообразное воспроизведение евгенического дискурса убеждает в том, что российской интеллигенцией, будь правой или патриотически настроенной, наработано не мало способов отмежеваться от неизбежной идентичности с историей собственного палачества. Сможем ли мы противопоставить этому такой подход к справедливости, в котором важно разрешить столь вероятный конфликт между пониманием и перераспределением, работа над которым поможет преодолеть соблазн аффилиироваться с безусловно правильными установками, неизбежно приводящими к селекции и сегрегации?

Автор признателен Ксении Браиловской и Анне Бабиной за комментарии и рекомендации к тексту.

Виктория Шмидт – исследователь, Университет Масарика, Брно (Чехия). Сфера интересов: история сегрегации цыган на чешских территориях.