Новая Холодная

Илья Будрайтскис поговорил с франко-ливанским политическим исследователем Жильбером Ашкаром о том, кто ответственен за новую Холодную войну, и существуют ли прогрессивные идеи, которые можно положить в основу международного миропорядка.

Илья Будрайтскис: Важный вопрос, с которого мне хотелось бы начать нашу беседу, касается вашего мнения об актуальном месте России в глобальной системе. Как Вы знаете, сегодня почти любой разговор об этом так или иначе воспроизводит дискурс Холодной войны, который производят медиа и в России, и на Западе. Насколько тема «новой Холодной войны» в принципе релевантна и кто больше всего выигрывает от этой риторики?

Жильбер Ашкар: Я думаю, этот термин вполне релевантен, и более того, оставался релевантным на протяжении нескольких последних лет. Кстати – в 1999 году, сразу после конфликта в Косово, я опубликовал книжку под названием «Новая Холодная война». С моей точки зрения, эта «Новая Холодная война» уже началась в тот период. 1990-е годы были временем перехода от старого противостояния, первой «Холодной войны» и биполярного мира, к некой новой фазе международных отношений. На протяжении этого транзитного десятилетия, США оставались абсолютным мировым гегемоном. Это то, что один американский колумнист назвал «однополярным моментом». Это удачное определение, потому что точно описывает «однополярность» как кратковременный момент, который не будет длиться вечно. У Америки была тогда возможность – не полная, конечно, но преимущественная – начертить будущую архитектуру международных отношений. Если вы заглянете в официальные документы американской внешней политики, то встретите выражение «отформатировать мир». То есть американцы полагали, что мир может стать таким, каким они его нарисуют. И отчасти это было правдой. А дальше начиналась уже внутренняя дискуссия, столкновение позиций. Так, вопрос о России был предметом ключевых дебатов в период первого президентского срока Билла Клинтона. Подход одной части экспертов и политиков состоял в том, что политика США в отношении России должна быть похожей на политику в отношении Западной Германии и Японии после 1945 года – то есть финансовая помощь, создание специальных фондов, модернизация экономики и последовательная интеграция в Западный мир. Это был своеобразный новый «План Маршалла для России», напоминавший стратегию американцев в Европе после Второй мировой войны.

Однако существовала и радикально отличная позиция – ее выражал Збигнев Бжезинский, а также последователи этого гуру, вроде Мадлен Олбрайт и Энтони Лейка. Их идея заключалась в консолидации однополярной гегемонии и последовательной демонизации России как потенциального противника, даже если речь шла о ельцинской России. Именно в рамках этой стратегии были приняты решения о расширении НАТО в Восточной Европе и Прибалтике. И естественно это порождало – даже в ельцинской России – националистическую реакцию. Это было чувство обиды российских элит, которые вроде покончили с коммунизмом, но все равно продолжают восприниматься Западом как враги. На мой взгляд, это была одна из главных причин националистических и великодержавных переживаний в России. И конечно, эти переживания возрастали во время пост-югославских конфликтов, и особенно после решения о начале интервенции в Косово. Это решение было принято четко вопреки мнению и России, и Китая – но России в первую очередь. Ельцин рассчитывал принудить Милошевича к мирному решению косовской проблемы. Но США отвергли эту возможность, и целенаправленно работали на полномасштабное военное вмешательство НАТО. Этим вмешательством НАТО, кстати, отметил 50-летнюю годовщину своего создания, и это не было случайным совпадением. Было очевидно, как все это работает – критика России помогала американцам держать Западную Европу в напряжении и консолидировать Альянс. Кстати, такую же стратегию администрация Клинтона использовала и в отношении Китая. В 1996 году американцы пошли на обострение отношений с Пекином вокруг проблемы Тайваня, что позволило сохранить их политическое и военное влияние на Японию, которую удалось запугать китайской угрозой. В отличии от России, Китай, конечно, не провозглашал никакого «посткоммунистического транзита» — и именно поэтому в случае России Америке требовалось намного громче кричать об угрозе. Это было вполне осознанное воссоздание России как врага – несмотря на то, что никакой реальной военной угрозы или идеологического вызова для Европы уже не существовало.

Так что главная ответственность за возрождение «Новой Холодной войны», безусловно, лежит на США. Я бы скорее даже назвал ее «пост-идеологической Холодной войной». Ведь что такое Холодная война? Это термин, обозначавший гонку вооружений, в которой обе стороны – СССР и США – пытались опередить соперника, не вступая в прямое столкновение. Настоящая война была невозможна из-за безумного количества ядерного оружия с обоих сторон. Итак, Холодная война – это в первую очередь, перманентная военная экономика, которая создавалась в США, и в еще большей степени, в СССР. Логика этого сосуществования требовала постоянного роста военных бюджетов. И «Новая Холодная война», о которой мы говорим, была вызвана к жизни в 1990-е именно исходя из потребностей созданной за десятилетия военной экономики.

И я написал текст – основной в той книге 1999-го, которую я уже упоминал, — о том, как Запад спровоцировал начало этой «Новой Холодной войны». Это создало почву для усиления личной власти Владимира Путина. Военные элиты постсоветской России искали «сильного лидера», который мог бы реализовать их интересы.

США создали Путина с помощью шоковой терапии МВФ и поддержки экономических программ, которые применял Ельцин, что было полной катастрофой. В конце 1990х—чего люди не понимают—валовой внутренний продукт России был меньше или примерно таким же, как военный бюджет США. Эти катастрофические экономические изменения, этот остракизм России создал основания для восхождения Путина к власти. США нуждается в каком-то злодее, чтобы оправдывать свою роль. Такой подход—и тут возникает диалектика—нравится также и Путину, поскольку помогает ему оправдывать свою внутреннюю и внешнюю политику.

Так что обе стороны несут прямую ответственность за эту новую Холодную Войну. Военный бюджет России стремительно увеличивается. Американский военный бюджет вместо того, чтобы существенно сократиться, до сих пор остается на уровне Холодной войны—хотя он и не так раздут, как в рейгановскую эру, когда он достиг своего максимума, но все же очень велик. Мы все еще имеем военную экономику, военные бюджеты в логике Холодной войны.

Будрайтскис: Один из излюбленных риторических приемов Путина и его дипломатов—идея двойных стандартов. Это не протест против двойных стандартов как таковых, но скорей идея, что двойные стандарты не должны быть монополией США, что Россия тоже должна иметь право на подобного рода международный цинизм. Как вы думаете, возможны ли в этой ситуации какие-то принципиальные альтернативы, основанные на видении международного порядка, отличном от двойных стандартов России и США, которые являются продуктом американской внешней политики.

Ашкар: Да! Я думаю, что самый прогрессивный момент—краткий момент—в современных международных отношениях наступил сразу после Второй Мировой, когда они организовали ООН, когда Советский Союз и Америка вместе работали над ней. Конечно, ООН не совершенна. Совершенство это вообще не про этот мир. Но в сравнении со всей историей международных отношений это был прогрессивный момент, Устав ООН и все такое прочее. Идея о том, чтобы построить международные отношения, основанные на мировом главенстве права—это прогрессивная идея, которую нужно защищать от цинизма великих держав, Москвы, Вашингтона, кого бы то ни было. Великие державы все очень циничны, в плохом макиавеллистском смысле слова. Сейчас мы далеко ушли от этого послевоенного проекта. В начале, при Рузвельте, перспектива казалась весьма прогрессивной. Но при Трумане она быстро сместилась к Холодной войне. Но это было видение 1944, 1945, Ялтинской и Потсдамской конференций. Такое сосуществование, при том, что существовало деление на империи, мир был поделен, все же было попыткой сказать, что этой игре следует установить правила, или, если хотите, принципы. И эти принципы—почитайте Устав ООН—были прогрессивными принципами.

Почитайте Всеобщую декларацию прав человека—это очень прогрессивный документ. Даже сегодня этот документ остается прогрессивным для любого государства. Потому что там есть не только демократия, свобода, антирасизм, антисексизм, но также есть право на труд, что весьма прогрессивно. Потому что Советы проталкивали социальную повестку. И получалась такая смесь американского либерализма и советской инициативы с ее социалистическими принципами, которые составляли часть их идеологии.

Первые документы послевоенного периода были элементами прогрессивного мирового порядка, не будучи при этом утопическими. Мы не говорим о федерации социалистических республик: мы говорим о чем-то, на что можно показать пальцем, о том, что существует—предполагается, что это и есть международное право. Я думаю, что прогрессивные силы должны использовать международное право против мировых держав. Так всегда и происходит, поскольку исторический прогресс выражается в праве. Теперь это право выражает соотношение сил в обществе. В некоторые моменты истории соотношение сил может меняться в ущерб прогрессивным силам. Но новое право—это своего рода консервативно-прогрессивная игра. Правое крыло попробует пойти в атаку и внести в это право изменения. Но изменить Устав ООН очень сложно. И он все еще существует. В нем отражен баланс сил, который отличается от того, который существует в сегодняшнем мире: в прежнем мире, в мире после 1945 года, рабочий класс был куда сильней, существовавшая в нем социал-демократия во многом определила сегодняшних левых, в нем обеспечивались социальные права и все такое прочее. Советский блок и Запад соревновались в росте социальной сферы. Все было совсем иначе—а сейчас идет соревнование за то, кто самый неолиберальный. Тогда была другая ситуация. Вот вам то, на что должны ориентироваться прогрессивные силы—неутопическая альтернатива; это просто прекрасный вариант, если вы хотите политической конкретики, а не только мечтаний, и эта прогрессивная альтернатива очень многообещающа и очень доступна.

Будрайсткис: Считаете ли вы, что этот прогрессивный смысл основан не столько на идее баланса сил, идее мультиполярного мира (это ведь одна из любимых риторических фигур Путина), сколько на коллективной ответственности человечества за последствия самой чудовищной войны в истории… Вы думаете, это та ответственность, которую нужно принять?

Ашкар: Совершенно верно. Этот прогрессивный смысл международных отношений также основан на борьбе против нацизма и фашизма. Но частью этой борьбы является также борьба со сталинизмом. Но, как мы знаем, сталинизм это более сложное явление — он соединяет тоталитарные свойства с социалистической риторикой. Такое смешение социалистической риторики и национализма необходимо сталинизму для легитимации. Степень национализма в этой комбинации во время войны сильно повысилась, но в глобальном противостоянии национализм плохой помощник — национализм Москвы оказался неприемлем даже для коммунистических партий. Поэтому потребовалась социалистическая риторика. Это было частью программы. И мы обнаруживаем такого рода конвергенцию в борьбе против нацизма. В Советском союзе война называлась Великой Отечественной, за границей же коммунистическое движение говорило о великой победе коммунизма над фашизмом. Совсем другая трактовка войны тем же режимом. Первая для внутреннего использования — в СССР и других социалистических странах, вторая — для остального мира. Вот в чем дело.

Жильбер Ашкар — франко-ливанский политический исследователь, писатель, один из лидеров Революционной коммунистической лиги, французской секции Четвертого интернационала. Профессором политики и международных отношений в Университете Париж-8 (Винсен — Сен-Дени).

Илья Будрайтскис — историк, публицист.

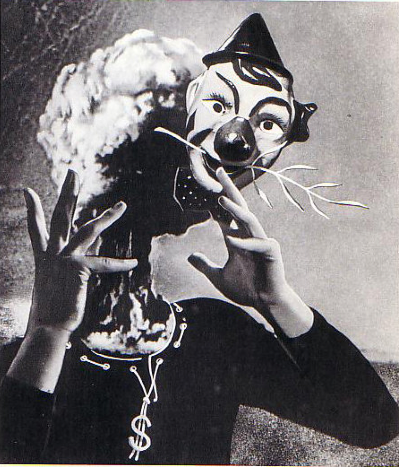

В оформлении статьи использован коллаж Александра Житомирского «Холодная война».