Что такое стакизм?

«Художник не делающий картин — не художник»

Билли Чайлдиш, Чарли Томсон,

«Манифест стакизма», 1999 год

Стакизм — это международное художественное движение, появившееся в 1999 году в Великобритании. Идеологи движения Билли Чайлдиш и Чарльз Томпсон призвали других художников отказаться от концептуалистской оптики и обратиться к живописи как к средству самораскрытия, к практике, идеально подходящей для выражения наиболее важных идей в искусстве.

Судя по манифесту, стакистов в художественной жизни Британии конца 90-х не устраивало практически все: постмодернистские тенденции, концентуалистские жанры, пустота «белого куба» и стремление художников к эксцентричному поведению (по-стакистски, к «трюкачеству»). Всему этому они противопоставляли «смирение живописи» – изобразительную аскезу, итогом которой должно стать сошествие на землю «благодатного огня», т.е. картины.

«Живопись как процесс может дать художнику временное ощущение свободы, неуправляемость, надежду на новый опыт, личностный рост, самовыражение, независимость, послеполуденное бессмертие, транс, радость желания, суждение, прощение, смех, а также ощущение содержательной и убедительной меланхолии. Очевидно, что все эти чувства приятно испытывать, и любой современный человек хотел бы этого. Современному искусству не важна картина, но живопись ему необходима».

Рон Труп, из личной переписки с автором

Все эти положения сложно считать актуальными сегодня. Как заметила критик Джейн Моррис в своей статье 2006 года для The Guardian, в отличие от конца 90-х, живопись снова оказалась в тренде, а если и не в тренде, то сегодня она в любом случае более не является предметом поношения. Можно открыть последний выпуск практически любого иноязычного журнала о современном искусстве и увидеть плюрализм в его визуальном воплощении: объект соседствует с кибер-артом, политический перформанс – с абстракцией, и для фигуратива тоже находится место. Иными словами, радикальная позиция стакистов теряет свой смысл, растворяется в ряде других ремодернистских течений и разнообразии художественных подходов. Наиболее актуальным остается протест против абсолютной власти в сфере современной культуры, которой обладают крупные арт-дилеры и коммерчески успешные художники. Этой проблеме была посвящена акция Чарльза Томпсона 2004 года, когда художник подал жалобу на влиятельного галериста Чарльза Саатчи, обвинив его в монополизации рынка искусства. К этой же теме стакисты обращались в своей живописи и в других акциях, прошедших, например, на нескольких церемониях вручения Премии Тернера.

Из интервью с Роном Трупом:

Э.Р.: В американском современном искусстве стакизм — заметное движение? Кто в нем участвует? Общаются ли участники группы с представителями других арт-движений?

Р.Т.: О стакизме не пишут. Критики его игнорируют. Галереи и другие институции не хотят иметь со нами ничего общего. Я участвовал в нескольких выставках, якобы «стакистских», но никто из участников никогда не слышал об этом движении. Чарльз Томпсон, один из основателей группы, говорит, что я первый ее участник, которому правительственная организация предложила грант. А стакизм появился в 1999 году! Стакизм идет вразрез с современной американской моделью рынка искусства и галерейного бизнеса. В Америке всем нужны успешные люди. Например, Джефф Кунс. Что он пишет? Не имеет значения, ведь он богат, а богатство здесь рифмуется с успешностью. Эти слова у нас взаимозаменяемы. Нью-Йоркские галереи вынуждены платить непомерную арендную плату, чтобы просто существовать. Им нужны большие имена и крупные игроки в мире искусства, либо они сами должны быть достаточно известны, чтобы эти имена создавать. Последнее, что нужно подобной галерее, это скромный художник.

<…>

Нельзя не отметить еще одну отличительную особенность стакизма (подробнее об этом – в уже упомянутой статье Джейн Моррис): концепции и манифесты участников движения зачастую интереснее самих работ. А ведь именно с таким положением вещей они с самого начала пытались бороться, ставя во главу угла произведение, а не разговоры вокруг него.

Все эти противоречия и, конечно, постоянная критика «больших» галеристов и художников, а также принятых в арт-мире стандартов до сих пор не позволяют стакизму занять какую бы то ни было устойчивую позицию в поле современного искусства. Тем не менее, несмотря на свою непопулярность в мире «большой эстетики», стакизм оказался крайне востребован у отдельных художников и небольших художественных объединений по всему миру. Возникнув как группа из 13 участников, движение выросло и сегодня включает в себя около 2500 художников из более чем 50 стран. Новые участники присоединяются к движению по интернету, и там же обмениваются со своими коллегами идеями и комментариями, организуют коллективные выставки.

«Страничка стакистов в Фейсбуке — это место встреч художников, которые схожим образом истолковывают для себя «Манифест стакизма». В то же время там можно встретить и тех, кто интерпретирует «Манифест» иначе. Стакизму нужно непрерывно развиваться, чтобы избавляться от высокомерия, проникающего во все сферы искусства. Для стакизма важнее реальное общение, виртуальное страшно угнетает».

Рон Труп, из личной переписки с автором

Вероятно, именно коммуникация между художниками, непрерывная работа по созданию и воссозданию пространства диалога является наиболее интересной чертой стакизма. Особенно ярко эта черта проявилась в творчестве российских художников-стакистов.

Почему российский стакизм интереснее «стакизма вообще»

«Я познакомился с Алексеем Степановым в сети, на страничке движения стакистов в Фэйсбуке. Это было ранней весной 2015 года. Я написал ему сообщение, спросив, не может ли он продать мне одну из своих картин. Он предложил вместо этого обмениваться работами, пересылая их друг другу по почте. Так, через социальные сети я начал знакомиться с миром живописи Степанова и с творчеством других российских стакистов. Алексей размещал в Фейсбуке фотографии с квартирных выставок, совместных натурных зарисовок и вечеринок. Он и другие московские художники могли писать модель ночь напролет, завершая свою работу утренней беседой за бокалом вина. Меня это воодушевило. Я постоянно следил за всем, что происходит у московских стакистов, назойливо лез во все их дела, мечтая о лучшей жизни для фигуративных художников здесь, в США».

Рон Труп

То, что можно было бы назвать российским стакизмом, появилось около года назад — первые групповые пленэры начались летом 2015 года. Инициатором совместных выходов стал художник Алексей Степанов: он заинтересовался стакизмом за два года до первых встреч художников и стал вести о нем паблик Вконтакте. Через паблик художники – Степанов, Андрей Макаров, Лена Уланова, Илья Зеленецкий, Сергей Урываев и другие – познакомились друг с другом.

В российском стакизме, как и в других странах, важным является акт коммуникации, осуществляемый посредством художественных практик. При этом для российской группы этот аспект стакизма вышел на первый план: разговоры о приоритете живописи и борьбе с современными форматами оказываются если не второстепенными, то гораздо менее важными, по сравнениею с дискуссией о связи художника и зрителя, художника и окружающей среды, художника и художника. Так живопись оказывается лишь еще одним средством общения наравне с перформансом, фотографией, акцией – с теми жанрами, к которым постоянно обращаются российские стакисты.

Российский стакизм не ограничивается завершенными картинами. Было бы точнее сравнить это искусство с «коммуникативной трубой», через которую герои культового фильма Сергея Соловьева «Асса» делились сокровенными переживаниями. «Сопричастность, соприкосновение, диалог, взаимопонимание» – так пишет о своем впечатлении от деятельности российских коллег Рон Труп. Художники-стакисты создают, перефразируя строчку из стихотворения Галины Рымбу, «передвижное пространство переговоров», и в этом пространстве есть место самым разным, порой взаимоисключающим голосам и смыслам. Российский стакизм – это зазор, в котором соседствует реальное и виртуальное, печальная повседневность с картин Михаила Рогинского и карнавальность «Коллективных действий», экспрессионизм и наивная живопись, урбанистическое и природное. В этом пространстве представители поэтической богемы, читающие на открытии выставки свои свежие стихотворения, пересекаются с неискушенными зрителями. И хотя последним «излишне концептуальное» искусство может быть не до конца понятным, эта встреча – встреча людей, имеющих принципиально разный бэкграунд, позиции и интересы – никогжа не заканчивается обвинениями в «наглости и сатанинстве».

Ценность российского стакизма еще и в том, что его представители ищут новые способы коммуникации, новые точки соприкосновения между художником/гражданином и властью. Пример таких поисков – серия пленэров, в результате которой в одной из московских библиотек состоялась выставка «Государственная власть/пленэр». Зимой 2015-2016 года художники вместе выходили писать картины правительственных зданий Москвы и Петербурга, в процессе сталкиваясь с различной реакцией охранников, военных, обитателей самих институций и случайных прохожих. В акции заочно поучаствовал американский стакист Рон Труп, приславший художникам созданное им изображение российского Белого дома по почте.

«Важно, что стакизм изначально был коллективным действом, и это было одной из причин, почему он нас заинтересовал. Мы ощущаем потребность в коллективной работе, в том, чтобы находить путь к личному опыту через общее дело. Когда выходите втроем к какому-нибудь ОМОН ГУВД, начинаете очень хорошо ощущать друг друга».

Алексей Степанов, из интервью порталу Be In Art

Другой подобной акцией стал сеанс этюдов, которые художники делали с натурщика – настоящего российского полицейского, позировавшего в форме. В акции также принимал участие сам Рон Труп, рисующий полицейского через веб-камеру.

Из интервью с Роном Трупом:

Э.Р.: В рамках акции «Государственная власть/пленэр» вы написали московский Белый дом. Потом вы с российскими стакистами организовали совместный сеанс зарисовок по скайпу, и вашим натурщиком был реальный российский полицейский, который позировал в форме. Что для вас значили эти акции? Вкладываете ли вы в них какой-то политический посыл?

Р.Т.: Когда я писал российский Белый дом, я представлял себе Москву, какую хотел бы увидеть однажды. Это Москва полная любви, новой любви. Название картины «Я бы скучал по тебе слишком сильно, если бы сделал то, что хотел» обобщает все те чувства, которые испытывает мечтатель, грезящий о новой жизни на новой земле, но осознающий, как сложно будет приблизиться к осуществлению своей мечты. <…>

Натурные скайп-зарисовки с участием полицейского стали для меня своего рода «политической экскурсией». У меня есть один старый друг, тоже полицейский. Он бы позировал совершенно так же. Для меня было бы честью работать полицейским. В тот день наш натурщик был очень спокоен и весь словно светился. Мы не выставляли его в дурацком виде, не пририсовывали ему сидящего на голове попугая или клоунский нос, хотя, держу пари, стакистка Елена Уланова точно об этом помышляла.

<…>

Иными словами, с помощью живописи художники пытаются выстраивать связи между представителями разных групп атомизированного российского общества, при этом разрушая и свойственный нашей культуре изоляционизм, делая все, чтобы не замыкаться в собственных «локальных» границах. В центре внимания стакистов оказывается в том числе проблема легитимности российской власти, но говорить об этом художники предпочитают принципиально иначе, нежели современные российские акционисты. Стакисты отказываются от расхожего типа субъектности, который формируется в большинстве перформансов и акций – от фигуры отчаянного героя, бросающего вызов окружающей действительности, от фигуры жертвы, отдающей себя на заклание ради того, чтобы «открыть глаза народу» на истинное положение дел. Этой одинокой фигуре, разделяющей социальное пространство вокруг нее на «за» и «против», стакисты предпочитают множественность товарищества. Неслучайно вторую подряд московскую выставку стакистов курирует Дарья Серенко, автор акции «Тихий пикет», ориентированной на создание общего поля для диалога, поля, не зонированного обрезом плаката.

В «передвижном пространстве переговоров» российских стакистов есть место разным жанрам и приемам, в том числе иронии и абсурду (в основном, в виде гротеска). В своих интервью и видео-обращениях художники зачастую пытаются водить зрителя за нос, то транслируя важность разговора о политическом, то полностью отказываясь от него и пускаясь в длинные путаные рассуждения. Эта амбивалентность прослеживается в акциях – в одной из них художники решили буквально воспринять совет оппозиционерам «выехать за 50 км от Москвы и там митинговать» и отправились за город писать этюды, читать стихи деревьям, митинговать в обнаженном виде и т.д. Она же присутствует и в картинах – то очевидно политически заостренных, то подчеркнуто аполитичных. Пример подобной работы – пейзаж Алексея Степанова «Да пошла вся эта политика лесом», исполненный в духе «картины-вброса». Все это может сбивать с толку, но представляется, что ключевой задачей остается отказ от четкого распределения ролей и позиций, которым заканчивается большинство общественных дискуссий в сегодняшней России и к которому нас подталкивают власти и правительственные медиа.

Фото зала: документация и картины с загородного пленэра «ТРОПЫ/Лесные практики», а также серия работ Андрея Макарова «Дети. Требуются».

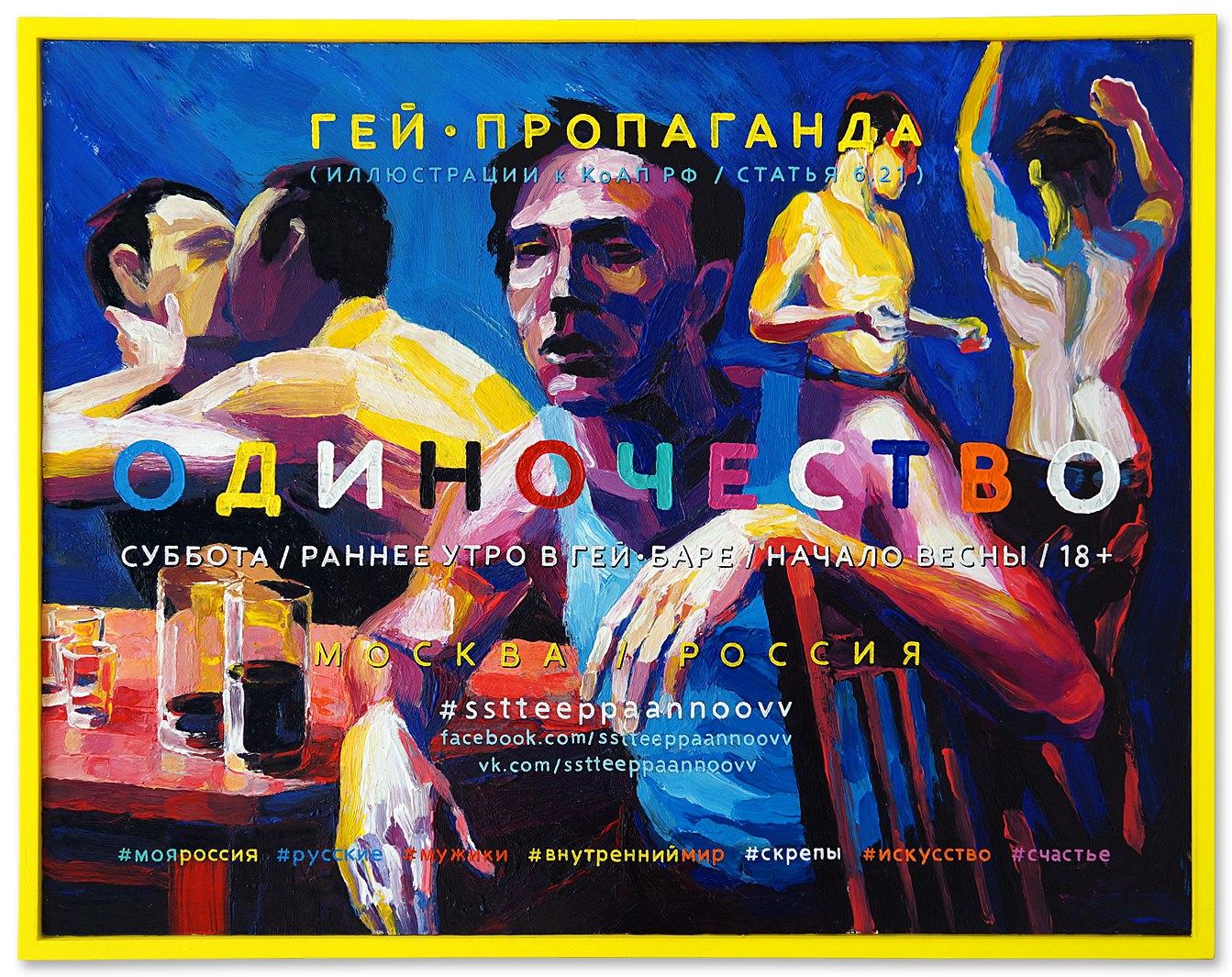

Рассуждая о позиции стакистов относительно политики в искусстве, нельзя не упомянуть одну из работ на выставке в галерее-мастерской «Сколково» – картину Алексея Степанова «Гей-пропаганда» (иллюстрацию к КоАП РФ / Статья 6. 21). Работа посвящена закону о «пропаганде нетрадиционных отношений», который был принят на федеральном уровне в 2012 году. С момента своего принятия закон практически не применялся и, вероятно, задумывался как одно из средств канализации агрессии в обществе: забыв о преступлении властей, граждане переключились на тех, кто так или иначе связан с темой ЛГБТ. Закон принуждает представителей ЛГБТ-сообщества «уйти в подполье», маргинализироваться, создавая скрытые от чужих глаз «островки свободы», где можно оставаться собой и выражать свои чувства открыто. В работе Степанова мы видим как раз один из таких «островков» и своего рода гетто – гей-бар. Подписи и хэштеги, типичные для картин художника, подчеркивают одиночество обитателей этого гетто, вынужденных прятать от общества свои чувства, влечения, свою «личную весну».

Живописное изображение соединяет в себе актуальное политическое высказывание и тонкое повествование о любви, оказавшейся за пределами видимости, затерявшейся в сумеречной зоне. Подобного рода сочетание тонкого вчувствования и яркого политического высказывания– редкость для ангажированного искусства, например, для искусства феминисткого. Именно это сочетание делает работы стакистов очаровательным, вызывая к движению симпатию (или эмпатию?) – чувство, необходимое для того, чтобы состоялся какой-либо внятный разговор.

Текст и перевод реплик — Элла Россман.

Все фотографии взяты из паблика СТАКИЗМ/МОСКВА

Краткий путеводитель по выставке

Выставка «Русский стакизм: регистрация в Москве и Московской области» – это четыре зала с более чем 90 работами. Два зала экспозиции – первый,«вводный», и дальний – «центральный» – содержат разновременные работы разных авторов и небольшие серии: «петербуржскую» серию картин в серых тонах Ильи Зеленецкого, «Прекрасных незнакомцев» Лены Улановой (узнаваемых персонажей московских публичных пространств), этюды, которые художники делали в зоне отдыха «Нагатинская пойма», работы американских стакистов. Эти залы призваны как можно более полно отразить многообразие техник и тем в картинах стакистов.

Два других зала экспозиции – «тематические», в них выставлены крупные серии работ. В первом зале можно найти документацию описанной выше акции «ТРОПЫ/Лесные практики» (видео и фото), а также этюды, которые были написаны во время этого совместного выезда за город. Здесь же выставлена серия работ Андрея Макарова «Дети.Требуются» и две картины Ильи Зеленецкого, посвященные темам детства и материнства. Композиционным центром зала является своего рода «иконостас» – работа о гей-пропаганде Алексея Степанова, по обе стороны которой находятся картины, изображающие институты и субъекты власти.

Второй «тематический зал» полностью посвящен серии этюдов «Государственная власть/пленэр». Среди этих работ можно найти не только непосредственно изображения правительственных зданий, но и фото-документацию всего, что происходило на пленэрах, и живопись по мотивам этой документации, в которой художники при помощи все тех же картин осмысляют процесс создания изображений государственных институций.

Выставка продлится до 31 июля. На закрытии состоится пленэр, в котором может принять участие любой желающий.

]]>«Ангелы революции» – типичный пример фильма-обманки. Название и первые кадры как будто бы не оставляют зрителю никаких сомнений: речь пойдет о конкретных исторических событиях. Главная героиня истории здесь Революция, и прекрасная Полина Шнайдер в экзотической раннесоветской обстановке есть ее аллегория и символ.

Чтобы, трактуя фильм, не попасться в ловушку, имеет смысл обойти этот центральный образ, напоминающий о себе в каждом кадре. Можно взять какую-то небольшую, но примечательную деталь, нечто более отвлеченное. Я бы начала с терменвокса.

Терменвокс – это единственный в мире бесконтактный музыкальный инструмент, придуманный в 1919 году петроградским изобретателем Львом Сергеевичем Терменом. Конечно, терменвокс – это еще один атрибут революции, электрифицированный оркестр электрифицированной эры. В фильме он возникает в двух узловых моментах повествования: в предыстории, рассказывающей зрителю о главной героине – революционерке Шнайдер, и в сцене финального праздника, организованного коммунистами для жителей севера, которых они в течение некоторого времени интенсивно наставляли на истинный путь.

В обеих сценах героиня, в течение всего фильма собранная, предельно внимательная и невозмутимая, теряет контроль над ситуацией и оказывается в опасности, упуская связь с происходящим. В первом эпизоде она во время перестрелки в здании театра видит необычный инструмент и, отложив оружие, увлеченно пробует играть. И тут же чуть не получает пулю, чудом избежав смерти благодаря одному из товарищей. Этот товарищ (и, как мы можем впоследствии предположить, возлюбленный) отказывается ехать вместе с Полиной и ее командой на север, будучи при этом вполне уверенным в успехе ее дела. По окончании миссии, снова оказываясь рядом с терменвоксом, Полина музицирует и вместе с другими красными просветителями погибает от рук хантов и ненцев.

История с терменвоксом очень важна для всего фильма; она же подсказывает нам возможный путь к пониманию его основной идеи. Когда выстрел сменяется мелодией (тем самым между мелодией и выстрелом устанавливаются отношения равенства), случается красивая, несколько абсурдистская и порою даже комичная трагедия. Так фильм Федорченко связывает крайнюю степень эстетизации политики с полной политической дезориентированностью, утратой возможности критически оценить свою позицию, властные отношения, перспективы, с потерей политической субъектности. Эта дезориентация символически маркируется в фильме как смерть.

Политический философ Франклин Анкерсмит в книге «Эстетическая политика» и в ряде своих статей развивает мысль об эстетической природе политического. В основе каждой политической идеи, по Анкерсмиту, лежит метафора, а метафора – это троп, принадлежащий миру художественного текста. Привлекательность той или иной метафоры определяет интерес к политической доктрине и соответствующую позицию.

Если принимать идею Анкерсмита, то основным вопросом фильма становится: «Где мера?». Как измерить уровень эстетического в разных политических идеях и событиях? Как отличить «нормальную», допустимую эстетизацию от «ненормальной», чрезмерной? Евгений Добренко в «Политэкономии соцреализма» описывает советское общество начиная с 30-х гг. как общество, полностью подчиненное идее постоянного производства и перепроизводства новых репрезентаций. Это политический проект, превратившийся в проект почти исключительно эстетический, – таким он показан и в фильме. Однако подобных крайностей в истории не так уж много, в остальных случаях нюансировка может быть более тонкой. Как быть с этим? И как быть с революционной поэзией, песней – со всем, что дает силы изменять?

Режиссер Федорченко и автор сценария Денис Осокин (он же автор произведения, на основе которого снят фильм), как и все художники, уклоняются от ответа на поставленные вопросы и потому избегают монохромной картинки и односложного высказывания. Для них ситуация России 20-30-х гг., подобная показанной в фильме – это сложносочиненная мистическая история, x—files. Эпопея о сильных страстях, неясных мотивах и тоске по красоте в контексте беспорядочного убийства. Именно это может завораживать, пугать и увлекать, но ни в коем случае не должно называться политикой. А Федорченко с Осокиным и не называют – и в этом они последовательны и критичны.

Элла Россман – гендерный исследователь, критик

]]>Согласно кураторскому тексту, выставка «И – ИСКУССТВО, Ф – ФЕМИНИЗМ» посвящена «рассмотрению как хорошо известных понятий, требующих рефлексии в меняющемся культурном контексте, … и критическому переосмыслению актуальных событий, стереотипов, законов, бытовых случаев через феминизм». Организацией проекта и кураторской работой занимались художественный критик Ильмира Болотян, художницы Марина Винник и Микаэла. В соответствии с их замыслом в центре внимания экспозиции находится язык феминистского высказывания – то, как участницы выставки осмысляют свое социальное положение, телесность, перспективы своей борьбы и прочие, в том числе авербальные вещи, с помощью определенной терминологии.

Выставка представляет собой словарь. Этот словарь, или, точнее сказать, тезаурус можно найти на стене основной галереи. Каждая из экспонируемых работ относится к одному из слов и служит наглядной иллюстрацией его значения. Словарь, как известно, является справочным пособием, которое создается для конкретных целей, например, для перевода с одного языка на другой. При первом же столкновении с экспозицией «И — ИСКУССТВО, Ф — ФЕМИНИЗМ» возникают вопросы: зачем этот словарь лично мне? как он может пригодиться зрителю? как этот словарь можно задействовать в зрительской активности?

Ключевой посыл выставки изначально представляется несколько двойственным. С одной стороны, зрителю предлагается переосмыслить язык феминистского высказывания, и это дает основания полагать, что зритель данным языком уже пользуется. И действительно, большинство гостей выставки знакомо с феминистской повесткой не понаслышке – вряд ли кто-либо из них нашел для себя что-то новое. При этом каждое слово из представленных на стене снабжено пояснением, рассчитанным скорее на непосвященного зрителя, только начинающего свое знакомство с феминистской тематикой. Наконец, слова призваны описывать некоторый опыт (телесный, социальный), о котором рассказывают работы. Надо заметить, что многие из этих работ отсылают к плакатному искусству: их плакатный характер в контексте словаря воспринимается как чистая иллюстративность. Так чем же в таком случае должен быть предлагаемый нам (к переосмыслению?) язык: местом встречи зрительского опыта с опытом художниц? Материалом для усвоения? Высказыванием, предполагающим критическую рецепцию?

Выставка и ее содержание словно зависают между объяснением теоретических основ и приглашением эти основы переосмыслить (главным образом, переосмыслить отдельные термины). Необходимый шаг в сторону переосмысления сделан не до конца, приостановлен. Экспликации словарных терминов представляют собой набор крайне общих определений, авторство и контекст возникновения которых не проясняется, из-за чего феминистский язык будто бы изымается из обыденной жизни. В экспозиции зритель не находит «точки отсчета» – указания, на что ему следует опираться (на какие тексты? на какой опыт? опыт собственный или опыт художниц?) в своей рефлексии слов, написанных на стене галереи, а также в их усвоении (если они до сих пор не усвоены).

Подобное зависание – следствие размытого образа аудитории, к которой обращена выставка, а также отсутствия проговоренных целей и тактик взаимодействия с этой аудиторией. Однако проблема может иметь и более глубокие корни: исследовательский язык, оказавшийся в центре внимания кураторов, ощущается отчужденным по отношению к опыту, который художницы осмысляют в своих работах. При этом, как кажется, выставка предполагает солидаризацию, отсылает к идеям «сестринства», популярным среди американских феминисток 70-х – идеям, связанным с осознанием своего тела и особенностей его устройства, с переживанием опыта романтических отношений, с осмыслением опыта столкновения с разного рода правилами и нормами поведения, имеющими репрессивный характер. Тот факт, что речь идет о различных переживаниях и разных типах опыта, несводимымых к единому знаменателю, и тот факт, что не каждый из этих «опытов» релевантен посетителю выставки, не проговариваются вовсе.

В своей работе «Созерцая историю искусства: видение, позиция, власть» Гризельда Поллок пишет о необходимости социологической оптики при анализе произведения искусства. Она подчеркивает, что такой взгляд проясняет политический контекст, внутри которого существует искусство, деполитизированное обращением к одной только форме (колориту, образам, и пр.). Этот социологический подход представляется вполне логичным при анализе феминистской выставки, работающей с актуальными социально-политическими темами. В таком случае при детальном знакомстве с художественными работами выставки «И — ИСКУССТВО, Ф — ФЕМИНИЗМ» возникает закономерный вопрос: в каких условиях и при каких обстоятельствах авторкам и авторам приходилось сталкиваться с проблемами, о которых они говорят — с неравенством при получении образования, с комплексом сложностей, связанных с материнством, с дискриминацией на рабочем месте? Каков контекст всех этих историй? О каких социальных условиях идет речь? И кем является сам рассказчик?

История о феминистской выставке, работающей с языком, но при этом не создающей внятного диалога со зрителем, это еще и история о концептуалистском методе, который плохо работает с феминистской тематикой. Концептуалистский подход выхолащивает феминистскую повестку, сообщая ей избыточную рациональность; он превращает рефлексию в дистанциированное наблюдение за внутренней логикой гендерной системы без включенности в нее, без необходимого узнавания. Работы, в которых используется концептуалистский метод (и вся концептуалистская рамка выставки), упрощают современную феминистскую повестку.

Создателям подобных выставок стоит помнить, что феминизм как интеллектуальное течение – это не «наглухо» закрытая сфера со своими внутренними играми, а в первую очередь определенная перспектива, особый взгляд на происходящие вокруг события. В качестве позитивного примера можно вспомнить выставку «А как же любовь?» (Санкт-Петербург, весна 2015), задачей которой стала рефлексия и репрезентация современных представлений о романтических отношениях. Поставленный таким образом вопрос об отношениях — это тоже вопрос о языке, но включающий в себя вопрос об ответственности и эмпатии, об умении поддержать и принять поддержку, и о многих других вещах, полноценное обсуждение которых не может состояться без настройки феминистской оптики.

Одной из самых сильных работ проекта «И — ИСКУССТВО, Ф — ФЕМИНИЗМ» выглядит «Реквием по романтической любви» художницы Анастасии Вепревой (вместе с другими питерскими художницами Вепрева курировала упомянутую выше выставку «А как же любовь?»). Ее работа — это видео-исследование, темой которого является специфика влияния советского кино о любви на идею романтических отношений у современных российских женщин, живущих в постсоветскую эпоху. Перед нами не отстраненное, сугубо аналитическое исследование: представления о романтике, сформированные советскими фильмами, «ломают» героиню Вепревой, угнетают ее. Художница не предлагает нам выхода из этой нездоровой зацикленности на ретроспективных идеалах, но транслирует эмоцию, вызывающую эмпатию. Другим «местом силы» экспозиции стала комната с перфомансами, которая была открыта в первый день работы выставки. Она представляла собой единое, несколько сомнамбулическое пространство, в котором чувствовалась возможность вербального и невербального диалога, эмоционального обмена между художницами и зрителями. Возможно, это впечатление связано с реальным присутствием художниц в качестве активных участниц – присутствием, располагающим к контакту. Не является буквальное присутствие художниц одним из ключевых требований феминизма по отношению к художественному миру?

Безусловная ценность выставки «И — ИСКУССТВО, Ф — ФЕМИНИЗМ» заключается в том, что она позволяет сформулировать некоторые выводы и предложения.

Во-первых, неясный «аналитический» феминизм вне зависимости от его формы – художественной, поэтической, исследовательской и пр. – не будет «способствовать большей включенности разных женщин [рабочих, студенток, нужное подчеркнуть] в художественные процессы [борьбу, протест, нужное подчеркнуть]». Эта включенность обеспечивается с помощью больших и, вероятно, рискующих показаться скучными просвещенческих программ – дискуссий, семинаров, распространения и обсуждения пояснительных текстов и других монотонных действий, которые уже предпринимаются активистами, но пока еще не стали общепринятой практикой в российской феминистской среде.

Во-вторых, имеет смысл разделять феминистский активизм и феминизм как область интеллектуальных исследований. Несмотря на то, что граница между ними весьма условна, в некоторых случаях она должна быть прочерчена. Потребность в этой границе возникает и на выставке в НИИДАРе.

Активизм предполагает не только и не столько экспонирование, сколько внятный разговор о феминистских стратегиях и целях в максимально широком поле и с аудиторией, которая не ограничивается околохудожественной средой. Нужны конкретные действия – такие, как, например, сбор денег для центра помощи жертвам сексуального насилия «Сестры». Здесь хочется отметить работу Александры Талавер и Ульяны Быченковой, включенную в выставку «И — ИСКУССТВО, Ф — ФЕМИНИЗМ». Она представляла собой именно сбор средств на работу упомянутого центра – на стойке при входе на выставку были выложены зины и стояла банка для пожертвований. В некоторой степени эту работу можно назвать деконструкцией всей идеи феминистского искусства в том виде, в котором оно существует в современной России.

Если говорить о феминизме как интеллектуальном течении, то он сегодня ушел в своем развитии далеко от того, что представлено на экспозиции «И — ИСКУССТВО, Ф — ФЕМИНИЗМ». Для меня как для гендерного исследователя существует необходимость комплексного и тонкого анализа различных общественных явлений в феминистской перспективе при увеличении разнообразия текстов и идей. В качестве интеллектуального течения феминизм имеет полное право на то, чтобы выйти в мир и влиться в дискуссию о самых разных вопросах, актуальных для российской интеллектуальной среды и российского общества. Игнорирование, пренебрежение феминистской повесткой, которое имеет место сегодня, есть не что иное, как исключение огромной социальной группы из публичного диалога. Самодистанциирование феминисток от актуальных дискуссий, которое периодически случается, это, в свою очередь, самоисключение, жест самоизоляции со стороны самих участниц женского движения. Выставка «И — ИСКУССТВО, Ф — ФЕМИНИЗМ» стала проектом, который сигнализирует о необходмости включения феминистской повестки в более широкую общественную дискуссию. Хочется надеяться, что это ощущение общее.

Элла Россман – гендерный исследователь.

Автор благодарит Марину Симакову за помощь в работе над текстом.

]]>

На сцене человек со сложной гендерной идентичностью, рассказывающий историю своего тела и мыслей, их постоянного видоизменения. Повествование персонажа состоит из самых разных текстов, в том числе авторства других людей — писателя Джеффри Евгенидиса, создателя романа «Средний пол», положенного в основу спектакля, режиссера Пьера Паоло Пазолини или квир-теоретика Поля Пресиадо. Граница между личным высказыванием Сильвии Кальдерони, актрисы, рассказывающей со сцены о своем взрослении, и выдуманной историей ее героев, все время сдвигается.

На самом деле, конечно, на сцене не Сильвия Кальдерони, а мы, пришедшие на спектакль MDLSX, чтобы посмотреть на «диковинку», экзотичное действо, способное разбавить жизнь, переполненную нормами, правилами и чужими ожиданиями. Сомнительная позиция. Однако, мы в ней находимся только первые 10 минут спектакля, потому что чтобы оставаться так дальше, зрителю необходима устойчивая точка «обзора», однозначная и комфортная, как кресла в партере. Этой точки мы в MDLSX оказываемся лишены.

Моноспектакль итальянской арт-группы Motus, показанный в Москве в рамках фестиваля SOLO, выстроен таким образом, что уничтожает саму возможность ситуации рассматривания, праздного любопытства. В первую очередь, из-за того, что в нем изначально отсутствует цельный герой, как и система «актер-персонаж». И главная фигура моноспектакля, и зритель постоянно флуктуируют между историей Кальдерони, рассказанной ей с привлечением домашней кинохроники, любимой музыки, Dj и Vj-сетов, записей спектаклей и фильмов, в которых играла актриса, и содержанием романа Евгенидиса вместе с другими вплетенными в сюжет текстами. Иногда разломы становятся очевидными, например, когда возникают логические или хронологические неувязки в повествовании. В такие момент начинает казаться, что границы различных дискурсов все же могут быть найдены и обозначены, но это иллюзорное ощущение, так как в следующий миг сюжеты вновь сливаются в единую изменчивую не-историю. Иногда в этих сюжетах слышатся также «голоса» режиссеров спектакля Даниелы Николо и Энрико Казагранде, неочевидно присутствующих на сцене.

Моноспектакль итальянской арт-группы Motus, показанный в Москве в рамках фестиваля SOLO, выстроен таким образом, что уничтожает саму возможность ситуации рассматривания, праздного любопытства. В первую очередь, из-за того, что в нем изначально отсутствует цельный герой, как и система «актер-персонаж». И главная фигура моноспектакля, и зритель постоянно флуктуируют между историей Кальдерони, рассказанной ей с привлечением домашней кинохроники, любимой музыки, Dj и Vj-сетов, записей спектаклей и фильмов, в которых играла актриса, и содержанием романа Евгенидиса вместе с другими вплетенными в сюжет текстами. Иногда разломы становятся очевидными, например, когда возникают логические или хронологические неувязки в повествовании. В такие момент начинает казаться, что границы различных дискурсов все же могут быть найдены и обозначены, но это иллюзорное ощущение, так как в следующий миг сюжеты вновь сливаются в единую изменчивую не-историю. Иногда в этих сюжетах слышатся также «голоса» режиссеров спектакля Даниелы Николо и Энрико Казагранде, неочевидно присутствующих на сцене.

Вторым элементом, разрушающим бинарности, свойственные театральному представлению, становится конструируемый в спектакле пучок перспектив или, вспоминая Делеза и Гваттари, линий, внутрь которых включается зритель, в пространство которых он «вплывает», как в сеть сложных течений. Первое — линия взгляда видеокамеры, через которую обращается к зрителям герой (герои?). Большую часть спектакля Кальдерони повернута спиной к залу, разговаривая в камеру, изображение которой выведено на стену позади актрисы. Общение в таком формате, через глазок камеры, как через замочную скважину, не позволяет обозревателю ни на миг забыть о своей позиции в разыгрываемой (или проживаемой?) ситуации.

Внутри этой линии зритель играет самые разные роли: медика, выносящего главному персонажу вердикт, — «гипоспадия», «ложный гермафродитизм». Случайного посетителя библиотеки, заглядывающего герою через плечо и подсматривающего в энциклопедии расшифровку медицинского термина, которую тот пытается закрыть волосами. Брата героя, долго сидевшего на веществах и потому (слава богу!) «не зашоренного».

Другая линия — это линия голоса, и шире, слова. Рассказ ведется на итальянском (нельзя не отметить ясный, прекрасно поставленный голос актрисы), русскоязычные субтитры дублируют сказанное на стене позади персонажа. Текст расщеплен на речь и письмо, высвечивая внутреннюю расщепленность зрителя, стремящегося визуализировать мысль о себе и других людях в строчки. Строчки обнаруживают свой двойственный смысл, как и название всего действа: MDLSX при желании может быть прочитано и как «Middle Sex», заглавие романа Евгенидиса, и как аббревиатура, вроде «ЛГБТ» или «КПСС», и как название лекарства или некого вещества, вызывающего измененное состояние сознания. Иногда к паре добавляется — на контрасте — музыка, или дыхание, или иные бессловесные элементы, в которых хочется по инерции считать некий код, сформулированное в словах значение, вопреки ожиданиям не проецируемое на экран. На стыке слова и его отсутствия начинаешь понимать значение термина «телесность», его принципиальную авербальность.

Критически осмысляется в спектакле исследовательская перспектива в подходе к вопросам гендера и сексуальности. Любая постановка в объединении Motus начинает с продолжительного исследования по теме, результатом которого становится множество дополнительных «продуктов» арт-группы, среди которых — статьи, видео и инсталляции. В MDLSX можно найти отсылки к самым разным теоретическим текстам, тем не менее, убеждение постановщиков очевидно как из самого спектакля, так и из их комментариев к нему: осмысление гендерной идентичности возможно лишь вне рамок четкой позиции осмысляющего. «Это не урок в университете на тему гендера» — рассказывает Кальдерони в одном из интервью, «и я не учитель».

В принципе, на этом можно было бы и остановиться: проблематизировать сценический субъект и позицию смотрящего, поместить их в сетке линий (я упомянула лишь три из множества), оставив разбираться со сложностью норм и оптик, определяющих отношение к происходящему на сцене и к самому себе. Но важным в моноспектакле MDLSX является то, что его создатели идут дальше в своих размышлениях. Они пытаются найти точки пересечения внутри обозначенного ими до предела разобщенного континуума, что-то, что позволит ощутить единение субъектам, потерявшимся в пространстве MDLSX.

Эта точка пересечения, всеобщее «место встречи» в спектакле обозначается фразой-признанием (и в то же время манифестом) героя: «мы — такие». Мы — трансгендеры, геи, лесбиянки, гетеросексуалы, актеры травести, ученицы средней школы, студенты политологических отделений вузов, находящиеся в конфликтных отношениях с отцами, любители спектаклей о персонажах с нестабильной гендерной идентичностью и многие другие. «Мы — такие». Фраза, оставляющая для каждого возможность самостоятельно определять, что «мы» и какие «такие», позволяющая познавать себя до бесконечности, и в то же время обладающая солидаризирующим эффектом. Убирающая в ряде ситуаций ненужные, все только запутывающие телесные и ментальные границы, предполагающая подвижность собственной позиции, и в то же время подразумевающая, что некое «мы» присутствует, и по необходимости сила этой общности может быть реализована.

Возможно, момент построения «мы» — самый проблематичный во всем спектакле, так как границы сообщества по-прежнему остаются крайне (и принципиально) размытыми. И все же некоторая общность подразумевается, и разговор о ней — не самый разных уровнях повествования — заходит. В любом случае, мне спектакль MDLSX позволил ощутить единство с рядом сидящими людьми без потери собственной субъектности, собственного тела, без отказа от размышлений о нем, и это кажется настоящим открытием в условиях нашего нынешнего социума. MDLSX — спектакль-открытие для всех тех, кто пытается найти золотую середину между слиянием с сообществом и размышлениями о субъекте, который непременно должен остаться жить — ради сохранения жизни.

Элла Россман — гендерный исследователь (Москва).

]]>