Лучше я буду здесь, чем в любом другом месте на Земле

Ровно год спустя после Вальтера Беньямина, в канун нового 1928-го года, в Москву приехал Альфред Барр, в будущем— первый директор Музея Современного Искусства (МоМА) в Нью-Йорке. Мы публикуем перевод первой части его московского дневника.

Зимой 1927-го года молодой американский искусствовед Альфред Барр вместе со своим товарищем Джиром Эбботом совершили разведывательную поездку по центрам самого передового авангардного искусства, которое в Америке тогда еще отсутствовало. Побывав в Баухаусе в Дессау и в Берлине, они отправились в советскую Москву и затем в Ленинград. В 1928-м Барру предстояло стать первым директором МоМА (а Эбботу—его первым помощником). И именно барровский взляд на модернизм определил то, как современная живопись воспринималась и изучалась в Штатах в ключевой период формирования американского модернизма начиная с 1930-х. Он был одним из тех, кто по выражению искусствоведа-марксиста Сержа Гибо «украл» идею современного искусства для Америки. В Москве 1928-го года Барр столкнулся с определенными трудностями: передовые художники не интересовались живописью: Лисицкий, Родченко и Степанова оставили живопись ради утилитарного и агитационного искусства, «искусства дня», то есть фото, коллажа, книжного искусства, дизайна и архитектуры. Но миссия Барра заключалась в экспорте автономных авангардных ценностей, и привязкой искусства к социологическому контексту он интересовался мало. «Я, если получится, все же должен найти каких-то живописцев»— знаменитая фраза барровского дневника. Барр был очарован Москвой и радикализмом «левых», но прежде всего он искал живопись. В Москве же в этот момент центральными были уж точно не ценности французского модернизма, которые составляли главный интерес воспитанного на парижском авангарде Барра. 1928 год— год высылки Троцкого, завершения НЭПа и начала первой пятилетки, а также последнего расцвета «производственничества» и ЛЕФа, который породил свою последнюю важную идею литературы и искусства факта. Тем не менее, именно в Москве Барр знакомится с мексиканским фрескистом Диего Риверой, чья ретроспектива 1931 года в недавно открывшемся МоМА определила ключевые для американского искусства 1930-х дебаты о фигуративизме и политическом содержании публичного искусства. Оба, и Барр, и Эббот вели дневники. Дневник Барра был опубликован в 1978 году в американском журнале October, который немало сделал для широкой рецепции советского авангардного искусства. Дневник Джира— тоже в October, в 2013-м. Мы публикуем барровские записи в двух частях как важное свидетельство послереволюционной культуры в конце ее первого этапа. Вторую часть дневника можно прочитать здесь.

24 декабря 1927

6:52 —Выезжаем из Берлина с Силезского вокзала—вторым классом—поскольку в третьем мест нет. Плохая вентиляция, но удобные полки и приятное чувство окончательности нашего путешествия. Немцы, поляки, азиаты в нашем вагоне. Англичан нет, и кроме наших еще только один американский паспорт.

11:00— Немецкие пограничники собрали паспорта.

11:30—Польские пограничники—Заснул.

25 декабря 1927

10 утра—Проехали через Варшаву, если верить Джиру—я спал на верхней полке. Польша покрыта заплатами из глиняно-желтых присыпанных снегом грибообразных домов, стоящих вдоль дороги, деревни с сияющими лугами над ними— мало городов. Мы читаем советский путеводитель—алфавит причиняет нам много неудобств.

7 вечера—Польская граница в Столбах.

9:00 Появляется первый на нашем пути русский чиновник в шинели по колено, он собирает наши паспорта.

9:30 Негорелое— первая остановка в России. В сараеподобное здание таможни на проверку багажа. Наши книги просмотрены—в особенности внимательно перуанские журналы Джира по археологии инков, которые доставили бедным таможенникам много затруднений.

10-00—Разыскиваю чиновника из Reiseb?ro, у которого наши русские билеты. Отправляем открытки.

10-30—Забираемся в наш спальный вагон третьего класса, проводник ведет нас в четырехместное или, вернее, четырехполочное купе…

В купе слева от нашего –англоговорящие русские, возвращаются из Берлина в Москву погостить. Справа—трое китайцев. По коридору идет огромный офицер красной Армии в длиннополой шинели—«Ich Weiss nur Wort in English: “Goodbye”» — он мальчишески улыбается.

11:20—Cидим в размышлениях на своих полках. Я начинаю набивать бельевой мешок, чтобы сделать из него подушку. Проводник открывает дверь и входят наши попутчики на эту ночь—хорошенькая русская еврейка и ее непоседливая дочь—мы кланяемся.

Мы выходим в коридор, чтобы похихикать наедине—в то время как они раскладывают свои пожитки—Она появляется в двери—“Villeicht Sie sprechen Deutch?” (11:30 поезд отбывает).

Она зовет проводника по-русски, он появляется с мешками чистых простыней и одеял (2 рубля)[1]. Мы просим ее попросить проводника о том же и для нас. Она так и делает. Затем она просит нас постоять в коридоре, пока они с дочерью готовятся ко сну. Пока мы “bleibing” в коридоре, болтаем с русским из соседнего купе о Москве.

Вскоре дама, наша попутчица, открывает дверь и простит проводника принести чаю. Спрашивает, не хотим ли и мы. Дочка глазеет на нас с верхней полки. Затем «занавес закрывается» еще на 15 минут и мы, наконец, можем зайти в купе. Они обе «спят» лицом к стене. Мы облачаемся в пижамы и погружаемся в безвоздушную ночь.

26 декабря 1927

10:30 – просыпаюсь и обнаруживаю, что на меня таращатся черные глаза «дочери». «Мать» спит. Полка Джира подо мной пустует. Я переворачиваюсь и сплю до одиннадцати. Потом одеваюсь и иду сквозь дюжину вагонов на завтрак. В одном из вагонов третьего класса играет музыка. Пьем кофе, который по большей части какао, едим хлеб и сыр.

Говорим на плохом немецком с нашими друзьями и развлекаем их попытками произносить русские слова. На обратном пути остановились послушать радио. Военный оркестр играл танец Куперена с фаготами, тромбонами и перкуссией. Снаружи глубокий снег, крестьяне одеты в мех, а их лошади—в высокие хомуты. Черно-белые сороки сидят на проводах. Вдруг— пятиглавая церковь.

2:15 Почти вовремя прибываем в Моcкву. К нашему вящему облегчению Розинский нас уже ждет. Он очень хорошо говорит по-английски. У вокзала только четыре «гос» такси, и все уже заняты. Такси без счетчика нельзя доверять, так что мы залезаем в трамвай.

Москва немедленно проявляет себя—в своем полном отсутствии конкретного стиля—огромная безвкусная триумфальная арка перед вокзалом. За аркой—монастырь, очень деликатное рококо 18 века. Снег прикрывает довольно неживописный беспорядок.

Наш отель (Бристоль, Тверская 39) не очень располагает, но комната очень большая с двумя крошечными кроватями, и всего лишь три рубля с человека. Р(озинский) помогает нам устроиться chez nous. Больше всего его интересует музыка, и он знает русскую ситуацию очень хорошо, хотя не слишком интересуется «левыми». Он также знает местный театр и, вероятно, очень нам пригодится.

Идем по городу мимо нового и плохого здания телеграфа на театральную площадь. Джир шлет домой телеграмму. К нашему удивлению Декстер (Мэйн) есть в адресной книге. Здания, хотя и обшарпанные, окрашены в самые деликатные тона—розовые, зеленые, бледно-желтые, много барокко, рококо и «drittes Рококо».

Заходим в Савой, пока Р звонит своему другому протеже, южноафриканцу русского происхождения. Договариваемся устроить киновечеринку. Пьем чай с печеньем и идем в театр, где встречаем южноафриканца и американскую квакершу мисс Уайт. Фильм превосходный—пропаганда, революционная «Октябрьская» тема, но превосходно снят и срежиссирован. Предвзятость придала ему достоинства и энергии («Конец Санкт-Петербурга», режиссер Пудовкин, Межрабпом-Русь).

Назад в Бристоль, с окончательным намерением лечь в постель. Пока раздеваемся, я слышу за дверью английскую речь. Выглядываю посмотреть, кто там, и решаюсь заговорить. Один из них, старший, по имени Дана, очень сердечен. Мы приглашаем их познакомиться. Второй—по фамилии Вульф—из журнала New Masses. Он приехал как делегат на празднование Октября и остается изучать кино. Третий—индус, сын Рабиндраната Тагора, коммунист, которого разыскивают англичане. Проходит под именем Спенсер. Выясняется, что Дана—это Гарри Дана. Генри Водсворт Лонгфелло Дана Кембриджский, приятнейший и очень дружелюбный человек. Здесь он работает в театре и поэзии.

После часовой беседы они уходят, но затем Дана возвращается сказать, что Мэй О’ Каллахан, подруга Лидии Хортон, хочет нас видеть прямо сейчас. Так что мы одеваемся и идем наверх в комнату Даны на полуночный чай с печеньем. Мэй очень ирландская, нарочито прямолинейная, но, кажется, расположена к нам. Она многих знает. Она и Дана нам очень помогут. Легли в 1:30.

У нас чувство, что это самое важное место на земле из всех, где мы только могли оказаться. Такой избыток всего, так много надо успеть увидеть: люди, театры, фильмы, церкви, картины и только месяц на все, мы ведь еще должны попытаться попасть в Ленинград и, может быть, в Киев. Невозможно описать это чувство возбуждения, возможно, оно разлито в воздухе (после Берлина), а может, это сердечность наших новых друзей, может быть, это тот невероятный дух предчувствия будущего, радостные надежды русских, их понимание того, что у России впереди по меньшей мере целый век величия, которое только грядет, тогда как Франция и Англия угасают.

27 декабря

«В кровать» в 1:15 но «не спать»—ведь мои соседи тут—исполненные энтузиазма постельные клопы. Мы боролись с ними до четырех, пока все не заснули от усталости, они— от того, что кормились, я – от того, что меня ели. Встали в 10:30; пока одевались, постучал Роберт Вульф и представил Мэри Рид, приветливую американскую дамочку, которая спросила, не хотим ли мы посмотреть киностудию Межрабпом-Русь в действии. Мэй О’К пригласила нас в четыре пообедать, и я в любом случае слишком устал, а Джир был не прочь. Так что я решил отнести наши паспорта в контору, чтобы получить местный штамп, и потом вернуться в кровать. Первая часть задачи оказалась для меня непосильной. В здании было восемь входов и четыре этажа, все обозначения на русском, несмотря на то, что иностранцы вынуждены ходить сюда постоянно. После получасовых попыток (когда я всем подряд совал под нос написанную Роз.(инским) бумажку), меня проводили в комнату, где через головы сорока монголов и туркменов я увидел одинокого и жалкого чиновника, заполняющего бланки под диктовку. Я вычислил, что к тому моменту, как очередь дойдет до меня, пройдет два с половиной рабочих дня, так что я сдался и поплелся обратно в кровать, чувствуя себя очень усталым. Я спал весь день, пока Джир писал. Пообедали с О’К, а вечером отправились к профессору Уикстеду с Даной. Профессор У преподает английский в Академии. Надеюсь встретиться с ним на следующей неделе.

Вечером позвонил Роз. И мы час или больше проговорили о музыке, он принес Zwieback и мечниковский кефир, последний—весьма неприятный.

29 декабря

Много отдыхал, но все еще чувствую себя очень усталым. Поздно завтракали с Даной и Мэри Рид. Отличный день, так что мы пошли на прогулку к немецкому посольству, в магазин, а потом в комнату, где обитали мужчина, его жена, четырехлетний ребенок и сестра жены. Две девушки играют, танцуют и поют в Доме Герцена—это московский клуб писателей. Они обе были там и приветствовали нас театральными ужимками. Девочка Сюзанна вместе со своей мамой танцевала и пела очень мило, а «тетя» играла на гитаре вдохновенные русские народные песни. Кажется, они живут необыкновенно весело и бурно. Петр[2], переводчик Даны, находит, что они слишком веселы—слишком похожи на гейш.

Днем спал, пока Джир писал.

Около восьми пришла Мэй О’ К, чтобы отвести нас к Третьякову. Он один из лидеров Новой Вещественности в русской литературе, хотя несколько лет назад был влиятельным футуристом. До революции он был профессором русской литературы в университете Пекина.

Он живет в одном из четырех «современных» домов Москвы—квартирный дом, выстроенный в стиле Гропиуса-Корбюзье. Но современный этот дом только внешне, потому что канализация, отопление и прочее технически очень примитивно и дешево сделаны— комедия мощной современности при отсутствии соответствующей технической традиции, чтобы ее обеспечить.

Жилой дом Госстраха, в котором жили Третьяковы, построен в 1926-1927 гг. по проекту Моисея Гинзбурга на углу Малой Бронной и Спиридоньевского переулка.

Третьякова приняла нас сердечно, говорила на неплохом английском. С мужем ее я говорил по- немецки. Она была крепко сложена, с выразительными округлостями, очень энергичная. Совершенно лишена женского очарования, которое, без сомнения, является буржуазным извращением.

Третьяков очень высокий, с хорошей формой совершенно голого черепа. Он был одет в плотную габардиновую блузу цвета хаки и в галифе с высокими гольфами. Костюм выглядел демонстративно практичным, хотя О’К утверждала, что у Третьякова это без задней мысли. Дочь их была на удивление неприветлива, коренаста и тяжела, с припухшими глазами. Мать объяснила, что хулиганы (sic!) пытались отнять у нее лыжи, и что она была в глубоком шоке.

Когда мы пришли, среди гостей был Эйзенштейн, великий кинорежиссер, и два грузинских кинематографиста. Первый уже собирался уходить, но Мэй договорилась с ним, чтобы мы посмотрели куски его двух новых фильмов через пару недель: «Октябрь» и «Генеральная линия»[3]. Оба предназначались для празднования десятилетия Октября, но были отложены. Грузины казались интересными, но говорили только по-русски. Третьяков показал нам некоторые фотографии, которые он сделал в окрестностях Тифлиса, огороженного стеной города в окружении прекрасных гор. Мадам показывала нам архитектурные журналы.

Третьяков, кажется, утратил всякий интерес к чему бы то ни было, не относящемуся к его объективному, описательному, придуманному им самим журналистскому идеалу искусства. С тех пор, как живопись стала абстрактной, он ей не интересуется! Стихи он больше не пишет, посвящая себя «репортерству».

Он показал мне свою последнюю работу, «био-интервью», как он назвал это, которое дает жизнь юноши из Китая настолько полно, насколько это возможно. К тому, что мог рассказать мальчик, он добавил собственные знания о Китае, достигнув, как он полагает, наиболее реалистического и близкого описания Китая, какое только существует на иностранном языке. Его цель однако не художественная, как у Тургенева или Гоголя, но как можно более документальная, самый дотошный репортаж, предназначенный для того, чтобы возникло большее понимание между Россией и Китаем.

Когда я спросил про Малевича, Певзнера или Альтмана—он был совершенно не заинтересован—они были абстрактными художниками, а он был реальным, ячейка марксистского общества, в котором (предложение не дописано). Его больше интересовал Родченко, который оставил супрематизм ради фотографии. Он показал нам макет книжки детских стихов, которые он написал сам, а Родченко и его жена проиллюстрировали фотографиями бумажных кукол— великолепно по композиции и очень остроумно как иллюстрации[4]. Эта книжка была отвергнута государственными чиновниками, поскольку иллюстрации не имели прямого соответствия с содержанием стихов. (Т не мог решить, была ли эта цензура викторианской или протоэкспрессионистической).

До того, как мы отправились пить чай и есть салат в столовую, Третьякова провела нас по квартире. Дом предназначался для служащих государственной страховой компании. Эти привилегированные жильцы платили по 10 рублей за квартиру (очень мало). Но из них тут мало кто остался, квартиры сдавались посторонним (тем, кто выиграл от НЭПа, то есть независимым торговцам или частным производителям—буржуа). Они платят по 200 рублей в месяц. Квартиры построены очень плохо. Плохая вентиляция, слишком широкие двери, кривые косяки, некачественная канализация, мусоропровод слишком узкий, трубы в ванной жалкие. После салата мы пожелали доброй ночи, так как я нуждался в отдыхе, и отправились домой. Отличная прогулка, отличная компания, отличный ужин, очень поучительно, но не более вдохновляюще, чем наш утренний час, проведенный у Павы.

Очевидно, что нет теперь другого такого места на земле, где художественный талант так пестуется, как в Москве. Даже поэтам платят хорошо, особенно если они полезны для пропаганды. Поэзия оплачивается построчно, и это во многом объясняет нерегулярно напечатанный стих, который по ритму в реальности вполне регулярен.

Лучше я буду здесь, чем в любом другом месте на земле.

29 декабря

Прошлой ночью соседние индусы не давали мне спать громкими спорами— то ли обсуждали анти-британский бойкот, то ли приветствовали Диего Риверу, который прибыл недавно из Мексики, чтобы работать над фресками для Советов. Они предупреждали меня, что он приедет и, кажется, неплохо его знают. Я надеюсь познакомиться с ним, поскольку у него имеется полный набор фотографий его фресок из Мехико.

После позднего завтрака Дана и мы отправились в коллекцию Щукина, но по ошибке попали в Исторический музей. Осмотрели несколько средненьких икон, прекрасные ткани и некоторое количество ранней доисторической кавказской скульптуры. Также видели интересную выставку о московской жизни 17 века. Потом прошли по Красной площади мимо гробницы Ленина (хорошо спроектированная деревянная структура в ассирийском стиле) к собору Василия Блаженного—необыкновенно богатый, в подлинно варварском стиле—красные, зеленые, оранжевые глубокие тона. Зашли в часовню богоматери Иверской. Написанные на бумажках молитвы верующие вручали священнику, который озвучивал их перед прекрасной поздневизантийской Богоматерью, едва различимой сквозь безвкусный брик-а-брак оклада. На выходе из часовни на стене большими красными буквами надпись: «Религия—опиум для народа», в которой с социо-научной точки зрения столько же верного, сколько и ложного.

Возвращаясь, купил за несколько копеек детскую книжку с балладой о Робин Гуде, очень хорошо иллюстрированную, с прекрасными рисунками Пронова—вероятно, находящегося под влиянием иконизма Григорьева, Судейкина и других.

Затем обедали в вегетарианском ресторане: суп (очень сложный и густой) 30к, овощи 25к, kompot 35к, чай 10к.

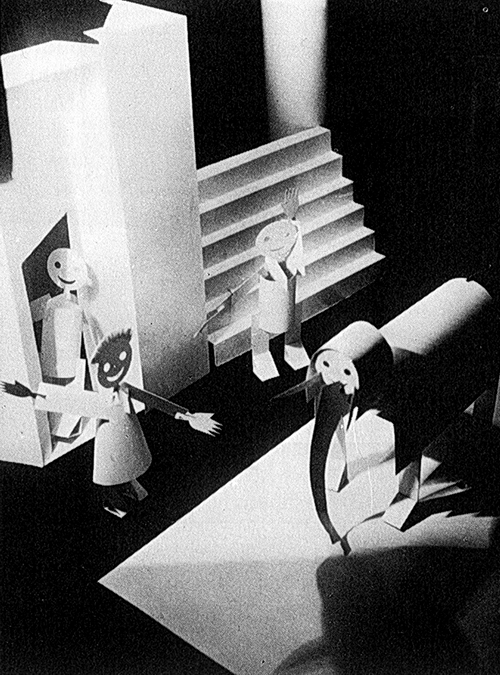

Вечером пошли в Театр Революции, одно из детищ Мейерхольда[5], посмотреть пьесу (пропуск Барра) под названием «Конец кривого рыла»—смесь фарса, сатиры и мемлодрамы на тему разложения буржуазной жизни в маленьком городке после революции. Пьеса шла с 7:30 до 11:30 в пяти актах и семи сценах, не переставая держать зрительский интерес—действие было таким стремительным, декорации такими интересными, а игра на таком невероятно высоком уровне. Из 40 исполнителей никто не играл плохо, а дюжина из них играла просто превосходно. В Москве, наверное, вдвое больше отличных актеров, чем в любом городе мира. (прилагается набросок одной из декораций). Публика была полностью пролетарской. Пьеса, таким образом, была очевидна по действию, не утонченна по психологии и игралась широкими мазками, но была в высшей степени развлекательна.

Переводчик Даны был офицером на борту Авроры во время восстания[6].

После пьесы пошли в Дом Герцена за пивом и сыром. Девушка, у которой мы были вчера в гостях, играла «Аллилую» на рояле в большой концертной манере и с интересными ритмическими эффектами, но без всякого чувства джаза. Было много литературного народа, но никого из тяжеловесов. В постель в 2:15.

30 декабря

После позднего завтрака я смог наконец убедить портье добыть мне марки для слишком долго откладывавшихся писем домой.

Затем—в Первый Музей Нового Западного Искусства— бывшая коллекция Щукина, возможно, лучшая, коллекция современной французской живописи после Барнса в Филадельфии и Ребера в Лугано—8 Сезаннов, 48 Пикассо, 40 Матиссов, дюжина Деренов и так далее. Ранние Пикассо в особенности исторически ценные, поскольку по ним можно лучше всего проследить развитие кубизма—хотя мало Браков и Анри Руссо. Нам интересно, так же ли прекрасен Морозов.

Встретились с Бобом Вульфом в галерее и пообедали в еще одном толстовском (вегетарианском) ресторане.

Вечером Розинский позвал нас на концерт Скрябина. Если верить Р., музыку Скрябина можно понять только после длительного изучения его жизни и философии. С. был мистик, теософ, розенкрейцер и кто там еще, и чувствовал потребность спасти или уничтожить человечество великой «тайной» в форме музыкального произведения. Он умер прежде, чем начал свой опус магнум, хотя оставил предварительные наброски. Розинский воспринимает все это очень серьезно и твердо верит, что Скрябин—самый великий из всех русских композиторов. В этом он быть может быть прав, но Мусоргского, Стравинского и Бородина тоже не следует сбрасывать со счетов.

Музыка Скрябина нас не убедила. Вплоть до опуса № 40 он был, кажется, неспособен избавиться от шопеновского романтизма, хотя многое из его музыки богаче и более сложно, чем что бы то ни было у Шопена. После № 40 в сонатах № 5 и №9 и в Поэме Экстаза, которую Кузовитский играл в Бостоне в прошлом году, он, кажется, пошел куда дальше Шопена в страстном стаккато, мощном, но не завершенном, и все еще, на мой вкус, романтическом, хотя Р настаивал, что после опуса №25 он становился все более философским. Р. путает намерение с результатом.

31 декабря

День, потраченный впустую. Мы договорились с Петром и Даной пойти по магазинам за рубахами и книжками, но день перед Новым Годом оказался для этого неудачным временем. Я нашел несколько хороших книг по живописи и плакату в ГосИздате, но этого слишком мало. Кажется, хорошей книги о советской живописи по-русски нет. Американская книга Лозовика и немецкая книга Константина Уманского[7] послужат временной заменой. Хотя с покупками ничего не вышло, по Москве гулять всегда интересно. Почти невозможно встретить человека в неинтересном костюме и все физиогномические типы невероятно яркие и своеобразные. Что касается архитектуры, кажется, по Москве прошлась особенно жестокая эпидемия «drittes Рококо». Венские идеи 1905-го года импортировались без разбора. Интерьер большого продуктового магазина напротив нашего отеля—самое чудовищное ар-нуво, что мне доводилось встречать, много встречается очень плохих заимствований «Beaux-Arts», барокко и рококо за последние 300 лет.

Множество церквей и монастырей при этом прекрасны по тону и живописны по композиции. Из трех-четырех современных зданий здание Телеграфа кажется наиболее претенциозным и плохим—плохо прорисованное поппури по деталям, хотя и интересное по композиции. Дом, в котором живут Третьяковы—просто баухаузный академизм. Здание Моссельпрома хорошо как адаптация фабричного стиля к офисному зданию. Есть некоторые неплохие пароходные детали в здании Известий. Вечером мы пошли в дом Герцена с Мэри Рид и Даной. Там был Маяковский, но в целом вечеринка была скучно-буржуазной—плохой джаз, мало места для танцев, показной чарльстон, хорошая еда. Перед тем, как мы ушли, Пава, который был в отличной форме, зарядил гопак, и кое-кто из тех, что постарше, станцевали бойкий народный танец. Большое облегчение после «Чая вдвоем». Была одна джинсовая рубашка на американского вида молодом человеке, который оказался датчанином.

С О’К и Даной в Новодевичий монастырь—к сожалению, церковь была закрыта вместе со всеми важными памятниками и иконами. Но монастырь был прекрасен, вид старой церкви сквозь ворота—просто волшебный. Большинство надгробий—хуже западных, Хорошее у Чехова, а Скрябина мы не видели.

Потом мы предприняли освежающую прогулку на Ленинские горы и назад на автобусе через (пропуск Барра)—маленькую древнюю церковь около китайгородской (Chinese) стены. Священник впустил нас, но было слишком темно, чтобы разглядеть довольно второсортные иконы.

После обеда пошли с О’К на Ревизора Гоголя (Inspector-General) в театр Мейерхольда—длинный, утомительный и весьма интересный вечер—с 7:30 до без десяти двенадцать. До спектакля нас провели за сцену, чтобы показать потрясающую машинерию: двойные пересекающиеся круги, на которых дополнительные наклонные сцены-платформы выезжали на сцену. Мы видели осветительную панель в торце театра, на которой сосредоточены все выключатели—вместо обычного разделения осветительских пультов между просцениумом, крыльями и задней стеной. Музей также был очень интересным, там выставлены великолепные макеты всех мейерхольдовских постановок. Мы послали ему свои карточки и получили приглашение на утро следующей среды—репетиция и интервью.

«Ревизор»—комедия о бюрократии в маленьком городке в 1860-х. Мэр и его… и так далее.

Мейерхольд объединил наиболее театральные элементы двух версий – ранней и поздней—пьесы Гоголя. Персонажи резко индивидуализированы, самозванец – фантастическая карикатура на модного молодого человека, который, когда пьян, верит в свою неподражаемую важность. (Жене Мейерхольда—которая играет главную женскую роль—уделяется слишком много внимания).

Декорации очень интересны. Сцена организована а ля Джотто, трапецевидная и наклонная, на ней—тщательно смоделированная довольно геометричная мебель. Некоторые сцены, такие, как сцена с чтением письма, были весьма людными—до сорока человек на сцене, так что они едва могли двигаться—по ощущению очень похоже на Роулендсона.

В итоге остается чувство потрясающей, обезоруживающей виртуозности и оригинальности постановки, но слишком много эпизодов, экстравагантности и развлечения. Перепады от моментального характерного реализма к шокирующему экспрессионизму очень неприятны. Сама сцена слишком мала и неудобна для визуального комфорта зрителей, не говоря о физическом комфорте актеров—И в конце- концов, как и многие вещи в России, пьеса слишком длинная и ей не достает сосредоточенности.—Тем не менее, это был самый захватывающий «театр» из всего, что я видел.

3 января

В ВОКС (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей), но обнаружил, что наши паспорта еще не готовы. Им удалось связаться с Эль Лисицким, архитектором и книжным дизайнером (в прошлом—живописцем, «проунизм»). Поехали на троллейбусе вдоль реки на площадь Революции, около которой он жил в любопытном доме из необработанных бревен. Нас принимала его очаровательная немецкая жена. Она показывала рисунки ее детей (которые учатся в Германии) и архитектурные проекты своего мужа. Они были потрясающе выполнены, с использованием миллиметровой бумаги, клейкой прозрачной бумаги, лака и прочего для достижения фактурных эффектов. Его чертежи предназначались для амбициозных общественных зданий огромной инженерной сложности—самая откровенно бумажная архитектура из всего, что я видел. Он также показывал много книг и фотографий, некоторые из них весьма изобретательные, напоминающие Мохой-Надя. Я спросил, пишет ли он картины. Он ответил, что он пишет, только когда ему нечем больше заняться, а этого никогда, никогда не бывает. Открытку Гропиуса Лисицкий принял хорошо. Видимо, он в дружеских отношениях с Баухаузом.

Мы чуть опоздали на встречу к О’К, с которой мы должны были встретиться с главой Государственного Издательства, который одновременно был редактором «Кино», важного киножурнала (тираж 8000). Он немного говорил по-немецки и был очень весел—Джиру дал кое-какие журналы о кино, а мне—ценное издание о живописи 1919 года, Татлин, Малевич и так далее. Мы пили превосходный чай с пирожными. Он сказал, что подписка на периодику удвоилась за последний год, но журналы пока что печатаются в убыток, который, конечно, покрывает государство. Готовится множество технических энциклопедий. Новая общая энциклопедия дописана до буквы Г. Тысячи новых читателей, крестьян и рабочих, которые до того никогда не читали, представляют большую проблему. Эта новая публика требует Джека Лондона (который невероятно популярен), Джеймса Оливера Кервуда и Берроуза (?), автора «Тарзана» и т. д.

Час спустя мы ушли от него с О’К и Третьяковой на встречу с Родченко и его талантливой женой. Оба говорили только по-русски, но оба—блистательные, многогранные художники. Р. показал нам ужасающее разнообразие всего—супрематистские картины (им предшествуют наиболее ранние геометрические вещи из всех, что я видел—1915 год, сделанные с помощью циркуля)—гравюры на дереве, на линолеуме, плакаты, книжки, фотографии, кино-декорации и т. д, и т. д. Он не писал картин с 1922-го года, посвящая себя фотографическим искусствам, в которых он мастер. Жена Р.—художественный редактор в «Кино». Когда я показал ей фильм миссис Саймон («Руки» Стеллы Саймон), она очень заинтересовалась и попросила четыре кадра для публикации в статье. Будет неплохо получить за это гонорар в рублях (если таковой будет). Я договорился о том, что мне предоставят фотографии работ Родченко для статьи.

Мы ушли после 11:30—великолепный вечер—но я, если получится, все же должен найти каких-то живописцев.

4 января

В театр Мейерхольда с О’К и Даной на интервью, за которым следует репетиция. М, который говорил по-немецки, был очень сердечен. Через О’К, которая великолепно говорит по-русски, я спросил его:

- Оказал ли на него прямое влияние Джотто в его сценографии для Ревизора—наклонная трапеция, массовка и реквизит. Он ответил весьма утвердительно.

- Помехой или стимулом служит для него обязанность пропагандировать. Он ответил, что его театр выражает дух времени и естественно и неизбежно должен работать с революционным материалом. Учитывая его официальную позицию 1919 года, его ответ был не удовлетворительным.

- Не доставляет ли его актерам неудобства маленькая сцена в «Ревизоре» – ответ «нет» (принято с сомнением).

- Одобряет ли он смешение кино и театра как у Пискатора. Он ответил, что использовал такое смешение в «Окне в деревню».

Пока мы разговаривали, оркестр практиковался в джазе. Жутковатые восковые фигуры из Ревизора все еще были на сцене.

Затем мы отправились в музей, где М. комментировал макеты постановок. Мне удалось получить полный набор литературы об М., но не достает фотографий «Ревизора». Нас попросили заполнить открытки и написать что-нибудь в книгу, заполненную важными именами под записями на всех языках. Китайский, испанский, французский и так далее—из последних имен там были Ли Симонсон, Скот Ниринг, сын Тагора и так далее. Затем на репетицию наверху, восстановление старой пьесы 1923 года «Великодушный рогоносец» (французская) с конструктивистскими декорациями[8]—платформы, наклонные плоскости и т.д. Действие было акробатическим.

Затем на ланч в Дом Герцена с Даной. К нам присоединилась Tolstoya (Толстая). Она была очень дружелюбна—предложила сопроводить нас в Третьяковскую галерею, где имеется много портретов ее дедушки.

Вечером пошли на «Лес»— рустическая фантазия Островского. Спиральный наклонный план использовался весьма эффектно. Карусель, устроенная наподобие майского шеста, находилась в центре. Прелестный диалог двух любовников, которые крутятся на карусели—аккордеон—Андреев.

Петр, молодой переводчик Даны, очень интересен. На днях он потряс Джира, просвистев часть ре-минорной токатты. Джир спросил его, что читает молодежь в России. Он сказал, что раньше были очень популярны Конрад, Конан-Дойл и Джек Лондон, но теперь романы читают все меньше, их довольно заметно вытесняет техническая литература.

Перед театром Дана пригласил нас к себе, чтобы представить Диего Риверу, известного мексиканского живописца. Он показался большим, тяжелым, довольно раблезианским персонажем—собирается взять нас в Академию Ленина, где он преподает фресковую живопись и композицию.

5 января

В ВОКС, где мы, наконец, получили наши местные визы, которые действуют до 25 января, после чего их нужно продлевать (7 рублей). Разрешение на выезд обойдется в 22 рубля.

После ВОКСа к Мейерхольду, смотреть репетицию его новой пьесы. Работа была на начальных стадиях, но сам М. в великолепной форме. Как отметил Ривера (который был с нами), он лучший актер, чем вся его труппа вместе взятая. Он вкладывает невероятную энергию в режиссуру.

В 3:30 Дана и мы отправились на обед с Розинским. Тот привел молодого композитора с женой. После еды мы пошли к ним, там он немного играл нам Скрябина и собственные сочинения, которые мне напомнили Сирила Скотта, а Джиру—Дебюсси. Они отстают лет на 20, очень романтические. Он и Р. хотят показать нам Александрова и Мясковского—двух самых важных русских композиторов в России. Ипполитов-Иванов стар, а Глиер не пользуется влиянием. Прокофьев и Стравинский—в Париже.

После музыки пришел друг из Музыкальной Студии Московского Художественного Театра и устроил уморительно смешное кукольное представление с обезьянами, собаками и прочим, которые пели сентиментальные песенки. Он ездил в Америку с гастролями с «Лисистратой» и «Карменситой».

Потом мы снова отправились к Мейерхольду смотреть «Рычи Китай» Третьякова—снова пропагандистская пьеса—английское и американское вторжение. Все англичане и один американец были изображены карикатурно, в то время как китайцы (coolies) выделялись как благородные жертвы иностранного насилия. Все действие разыгрывалось на великолепно сделанной речной канонерской лодке «Майский жук»[9] и перед ней. Пьеса была превосходно срежиссирована и невероятно драматична, но перекос, вызванный пропагандой, был эстетически неприятен. Шоу, который мог бы написать куда лучшую пьесу на эту тему, не впал бы в грех односторонности—но революционная драма молода.

6 января

Тут , пока не стало слишком поздно, следует отметить, что вот уже пять ночей нас атакуют клопы—порошок и baume analgesique оказались, к несчастью, бессильны, и мы спим в пижамах, двух парах носков—одна для ног и одна для рук—и в платках вокруг шеи. Клопы благородно отказываются вылезать на холод, поэтому наши уши и лица в безопасности.

Все утро мы писали дневники, поскольку выставка, на которую нас собирался отвести Ривера, внезапно закрылась. Мексиканец предположил две возможных причины—первая, что это произошло из-за портретов некоторых оппозиционеров, вторая—что дело было в скульптурной группе с Лениным, некоторые фигуры которой были обнажены.

Днем мы отправились с Розинским смотреть выставку картин «крестьян и рабочих» в Первый Университет. Некоторые были очень хороши. Мы купили пару картин шестнадцатилетнего мальчика из центральной России по пять рублей каждая. Может быть, купим еще.

С выставки пошли в Еврейский театр смотреть комическую оперетту «200 000», долгожданное облегчение после напряженных вечеров у Мейерхольда. Она была отлично сделана, с сильным шагаловским духом, блеклые желтые, зеленые и лиловые тона—сильные темные оранжевые. Ей недоставало, конечно, потрясающей интенсивности Хабимы[10], но в целом довольно похоже.

Почему здесь так популярен театр? В Москве, двухмиллионном городе, двадцать пять репертуарных театров. Нью-Йорк с трудом поддерживает один, в Чикаго нет ни одного. Может быть, театр занял место церкви, ведь революция смеется над религией. Может, это потому, что театр так хорош, но хорош он из-за того спроса, которым он пользуется, так что выходит замкнутый круг.

7 января

Утро почти потеряно в попытках спланировать завтрашнюю поездку по церквям и монастырям в Сергиево, около 70 километров от Москвы. Брент Эллинсон, молодой и красивый гарвардский поэт, хотел к нам присоединиться. Но поскольку он хотел общаться, а мы—смотреть иконы, в этот раз было решено не объединять наши силы.

Немного работал над своей статьей для «Кино». Фильмы требуют нового критического аппарата.

Вечером в Камерный с Джиром, смотреть пьесу «Любовь под вязами», с которой обошлись очень неумно. Таиров использовал свою обычную театральность в духе комедии дель арте, и попал пальцем в небо. Игра была не тонкой. Это пьеса для МХТ, для сдержанной, самоуглубленной игры. Таировские викторианские крестьяне Новой Англии шлялись по сцене как разбойники 18 века, рыча и выделываясь.

Сценография была, в общем-то, хорошей, но декорация выглядела больше как бетон, чем как деревянная конструкция. Костюмы напоминали «Тристана и Изольду».

Днем пошли с Розинским к Александрову, который является первым русским композитором после Мясковского (не считая парижан). Его песни чувствительны и очаровательны. Его 6-й Сонате недостает последовательного стиля, он колеблется между Скрябиным и Прокофьевым. Он и его жена, которая преподает далькрозовскую ритмику в Первом Университете, очень хотели узнать побольше о музыке в Америке.

Визит утвердил нас во мнении, что русская музыка причудливо романтична и лет на 10-15 отстает от всего мира. Признанный лидер, Мясковский, очевидно, умелый эклектик, заимствующий у Мусоргского, Чайковского и Скрябина.

Мои идеи о Мейерхольде начинают оформляться. Он кажется мне…— позже.

На обратном пути от Александрова прошли мимо здания Профсоюзов, возможно лучшее современное здание в Москве, по стилю очень в духе Гропиуса, со всеми этими остеклениями, пароходными балконами и т. д.

Дана и Розинский имели умный спор о «реализме» и «натурализме» —русские используют слово в философском смысле, американцы—во французском (и английском) смысле.

8 января

В коллекции Морозова. По меньшей мере такая же прекрасная, как щукинская. Восемнадцать Сезаннов, одиннадцать Гогенов, набор хотя и более малочисленный, но более качественный, чем в Первом музее. Великолепная «Бильярдная» Ван Гога («Ночное кафе»), целая стена превосходных Матиссов, много Марке, Фризов, Руо, Деренов. Лучший Боннар что я видел, и также большая и неудачная декоративная картина «Дафна и Хлоя» Мориса Дени—слишком слащавая и молочная—средние Моне, но шесть хороших Сислеев. Любопытно, что в Москве мы не встречали Сера. Мы попросили о встрече с директором по имени Терновец. Он только что (1928) опубликовал книгу о Джорджио де Кирико. Без сомнения, наличие Хуана Миро и Леже в коллекции Щукина— это его заслуга, поскольку он директор обеих галерей. Мы надеемся встретиться с ним снова.

Назад в отель, получили нашу первую почту, пришли наши рождественские открытки. Решили поехать в Сергиево в среду, с Даной и Диего Риверой.

Вечером с внуком Лонгфелло и внучкой Толстого смотрели племянника Чехова в «Гамлете» во Втором Художественном Театре. У Чехова был накладной подбородок, который, кажется, его обременял. Он также страдает туберкулезом горла, но, несмотря на все эти затруднения, он играл восхитительно, хотя иногда и чрезмерно агонизируя. В пьесе в целом, кажется, было много неудачного. Хор, одетый в мышиное серое и черное был хорош, но уж слишком очевиден. Королева и Полоний были не хороши (все придворные мужского пола и П. были в «лысых» париках). Сцена с привидением была превосходна по сценографии, но не было привидения—Гамлет говорил за двоих: «Ты тень моего отца» и т. д. Гамлет не появился в сцене молитвы, серьезный пропуск, но вероятно он полоскал горло. Чехов довел до предела степень гамлетовских мучений, но не обозначил трагизма его интроспекции. Большая часть декораций была орнаментирована, с псевдо-средневековыми витражами в духе берн-джонсовской традиции 1905-го года, хотя сцена с призраком была больше в духе Роберта Эдмунда Джонса.

Между действиями мы беседовали с Брентом Эллинсоном, который был крайне возбужден из-за цензуры, которой подверглось его стихотворение о Сакко и Ванцетти. Он употребил фразу «Господи, спаси» и упомянул «души» мучеников, а также персонифицировал «Сострадание», написав его с большой «С». Все эти еретические отклонения были вычеркнуты.

Пьеса в пьесе была превосходно исполнена участниками балета.

[1] Курс был два рубля доллар.

[2] Переводчик Петр Лихачев.

[3] «Октябрь» вышел за границей под названием «Десять дней, которые потрясли мир», а «Генеральная линия» была переименована в «Старое и новое».

[4] Речь идет о книге с картинками «Самозвери», которая так и не вышла. Александр Родченко и Варвара Степанова работали над фотоиллюстрациями для книги. Некоторые из них появились в журнале Новый ЛЕф №1, 1927 сс.18-19.

[5] Театр Революции до 1922 года носивший имя «Театра Революционной Сатиры» затем переименован в Театр Маяковского.

[6] Тут Барр путает два события: воосстание, изображенное в фильме Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» и участие экипажа Авроры в штурме Зимнего во время Октябрьсой революции 1917-го, изображенное в «Октябре».

[7] Две единственных монографии о современной русской живописи, которые существовали на тот момент.

[8] Декорации к пьесе делала Любовь Попова.

[9] «Майский жук»— британская канонерка, ходившая по реке Янцзы.

[10] Хабима—один из двух главных еврейских театров в Москве.

Перевод Александры Новоженовой

«Открытая левая» благодарит Наталью Семенову за предоставленные снимки.