Credo-2

Что нам, левым, не нравится в советском?

Возложение ответственности за советский период на протяжении последнего десятилетия оставалось одной из главных линий критики, обращенной против российских левых. Эта ответственность возлагалась со стороны либералов и консерваторов, с территории культуры и со стороны политики, — и различные оправдания постоянно приходилось повторять даже той части радикальных левых, которая на уровне программы отметала всякую связь с советским наследием. В то же время ни либералам, ни консерваторам, ни тем более государству и его агентам ничто не мешало извлекать и успешно использовать в собственных интересах любые символы и осколки советского.

За этой беспредельной размытостью памяти о советском, на самом деле, скрывается отсутствие какого-либо системного представления о его полной противоречий природе, в которой так сложно отделить прогрессивное от реакционного, а освободительное от репрессивного.

Но, быть может, для того, чтобы преодолеть эту неопределенность вопроса о советском, постоянно превращающую его в объект манипуляций, стоит всё же прибегнуть к расщеплению и последовательно ответить на вопрос — что мы принимаем в советском, а что решительно отвергаем? Сегодня — негативная критика советского от трех авторов сайта: Ильи Будрайтскиса, Глеба Напреенко и Сергея Решетина.

(Аналогичный опрос о том, что значит быть левым, можно прочесть тут.)

Илья Будрайтскис, историк, публицист

До сих пор практически весь антисоветский дискурс в России от начала до конца измерялся личным или коллективным травматическим опытом. Поколение, заставшее позднесоветский период, – так же как новое поколение, готовое принять травму предыдущего как свою собственную, – атакует сегодняшних левых как утопистов, мечтательных детей другого времени. Позиции этой атаки безупречны и неуязвимы – пустой конструкции и непоследовательным историческим оправданиям противостоят свидетельства живых людей, страдавших от поставленного на них эксперимента. Перед утверждением вроде – «вы говорите о социализме, а мы при нем уже жили» — оказываются бессильны любые объяснения, связанные с уточнением понятий: например, что брежневский «реальный социализм» не имеет никакого отношения к обществу социального равенства и самоуправления. Раны, нанесенные советским опытом, настолько глубоки и реальны, что заставляют безоговорочно доверять мучителям: если они заявляли, что строят коммунизм, – значит, насилие и нужда действительно являются неизбежными спутниками этого процесса. Вся антисоветско-диссидентская традиция, начиная с 1970-х, впадала, сама того не замечая, в неразрешимое противоречие – с одной стороны, постоянно уличая советский режим во лжи, и с другой – не ставя, по большому счету, под сомнение полное тождество слова и дела этого режима.

Антикоммунизм «живших при коммунизме» субъективен, но в то же время рационален, – так как советскому царству коллективной иррациональности якобы может противостоять только индивидуальная способность мыслить и чувствовать. Любые антисоветские построения, заходящие сколь угодно далеко, невозможны и непредставимы без фундамента личного переживания. Например, пророческие послания Солженицына о большевизме как прямом следствии безбожия Просвещения и французской революции никогда не были бы восприняты, если бы исходили не от жертвы репрессий, «человека с судьбой».

Как мне кажется, российские левые не должны строить свой подход к советскому, просто отвергая уровень опыта и обращая внимание лишь на «объективные противоречия» СССР. Это должна быть не дистанция от опыта, но дистанция от подсознательного доверия к господствовавшему языку. Стоит вспомнить, что самая большая опасность для советской правящей элиты исходила слева (от оппозиций 1920-х до подпольных молодежных групп периода Оттепели), – то есть от тех, кто ставил под сомнение само право советской элиты на советский язык и на стоявшее за ним колоссальное интернациональное освободительное наследие.

И собственно главное, за что я действительно НЕ ЛЮБЛЮ советское, состоит в постоянном предательстве и дискредитации своего собственного изначального содержания. То есть главная проблема советского кроется не в тотальной амбиции языка, подчинившего себе реальность (как полагает, например, Борис Гройс), – но напротив, в постоянном насилии над этим языком, его девальвации и умерщвлении. Десятилетия насилия советской элиты над языком превратили его из орудия критики и восстания против любых элит в пустую форму, при помощи которой можно оправдывать любой произвол со стороны этих элит. «Классовая борьба» стала означать репрессии против несогласных, «демократический централизм» — торжество иерархии и обожествление вождя, «пролетарский интернационализм» — циничное прикрытие расширения внешнеполитического присутствия, а «интернациональный долг» — дымовую завесу прямых военных интервенций. Зияющая пустотность каждого из этих понятий позволяет успешно использовать некоторые из них и сегодня, когда от действительного советского наследия давно остались лишь руины; борьба «русского антифашизма» под красным флагом против «украинского фашизма» является тому мрачным примером.

Иногда кажется, что в отношении «верности самому себе» СССР отступал и регрессировал на протяжении всей своей истории, – и его гибель, обернувшаяся катастрофой (масштабы которой нам, через 20 лет, все еще продолжают открываться), стала финалом этого грандиозного самоотречения. И сегодня задача состоит не в том, чтобы вернуть доверие к набору марксистских определений, но в том, чтобы преодолеть колоссальный разрыв между языком и молчащими, неописуемыми социальными феноменами, который установился в результате деградации и краха советского общества. Мы должны НЕ любить советское не только за то, чем оно было – но и за то, что оно не стало тем, чем могло бы стать.

Глеб Напреенко, историк искусства, художественный критик

Советское возможно критиковать лишь исходя из ситуации конкретного нынешнего момента. Здесь я хочу отмежеваться как от либеральных попыток критики советского со стороны «общечеловеческих ценностей» или «человечности» вообще, потому что эти якобы внеисторические категории служат (чаще всего бессознательно) вполне конкретным идеологическим целям того момента, в который к ним прибегают. Разумеется, это не означает отрицания ужасов ГУЛАГа, террора, депортаций, слежки, но просто осудить ГУЛАГ и репрессии как имманентные советскому значит ничего о них не сказать.

Однако я не считаю себя достаточно компетентным в истории, чтобы говорить о конкретных истоках тех или иных драматических поворотов истории СССР. Но я могу попытаться говорить о советском в целом. Что это значит? Только не то, что я не вижу отличия между 1917 годом и гражданской войной, 1920-ми и 1930-ми, войной, послевоенным сталинизмом и Оттепелью, Брежневым и Андроповым, застоем и Перестройкой, напротив, я считаю, что крайне неверно и опасно их не различать: советское не есть однородная эпоха, и «советское» как таковое — проблемный концепт с точки зрения истории, покрывающий массу различных явлений, объединенных сложной преемственностью или её срывами. Но этот концепт «советского» функционирует сегодня в идеологии, в сознании людей: даже на чисто языковом уровне мы наблюдаем циркуляцию этого слова или слова «постсоветский». И я думаю, что можно говорить именно о том, чем стала эта эпоха в сегодняшнем сознании, какие проблемы с этим обобщенным «советским», раз уж оно возникло как концепт, можно соотнести. Соотнести именно с точки зрения левых; можно сформулировать это иначе — какие вызовы это понятие “советского” кидает сегодня левым, какие вопросы ставит? Я назову три пункта.

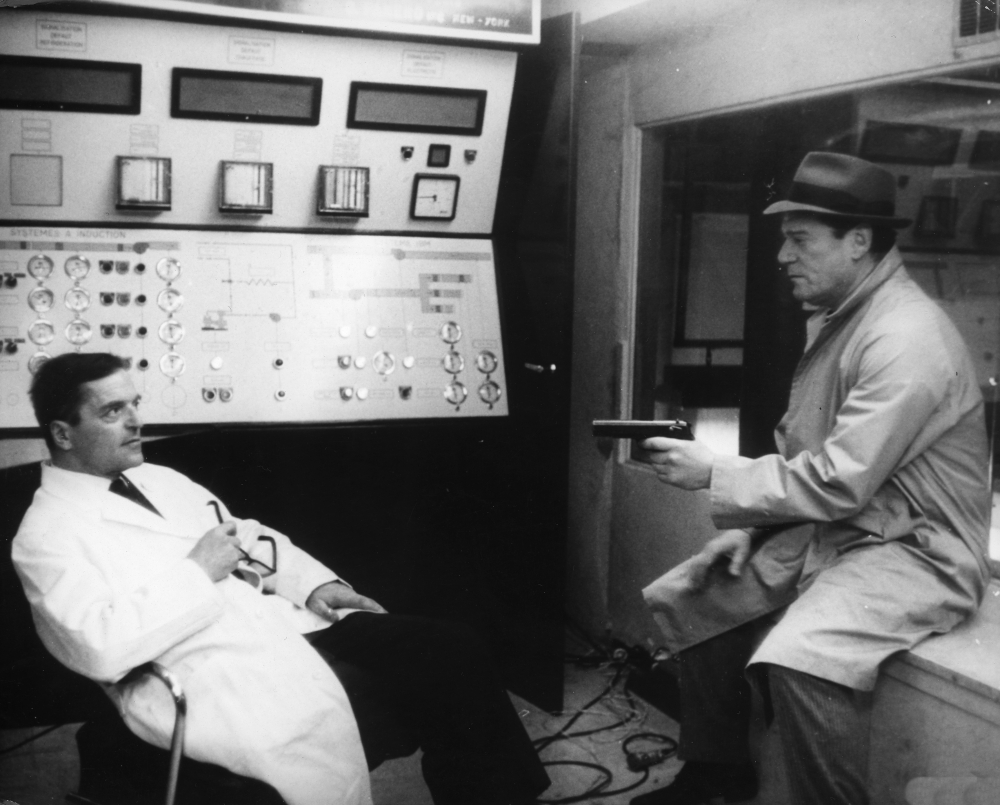

Первая проблема — это вера в возможность тотального знания об обществе и о всеобщем благе, вера в возможность научного и разумного понимания общества как целого. В этом смысле советское было просвещенческим проектом, наследником идей Просвещения XVIII века. Лакан называл такое функционирование общества, где центральным полагается место всеобщего и абсолютного знания, университетским дискурсом. В СССР это место абсолютного знания начиная, по крайней мере, с 1930-х, занимало то, что назвалось марксизмом, партией, экономическим планом. Такой “университетский дискурс” действительно обеспечил огромный скачок грамотности и народного просвещения, высокий авторитет наук, особенно наук точных, возможность построения мастшабных социальных архитектурных проектов. Однако проблема этого дискурса в том, что он исключал из центрального места в жизни общества человеческий субъект и человеческие отношения, все более вытесняя их на периферию, в повседневный деполитизированный быт, например, быт коммуналок, воспетый Ильей Кабаковым. Критика такого обобщенно понятого модернистского университетского дискурса — фильм “Альфавилль” Годара, рисующий управляемый компьтером город, о котором даже нельзя сказать, капиталистический он или социалистический: политика в Альфавилле мертва, любовные отношения запрещены, а секс сведен к товару.

Но в СССР человеческие отношения неизбежно заявляли о себе как о неуничтожимой составляющей общества: теневая экономика, откаты, неформальные договоренности к концу Союза стали необходимой частью функционирования экономики плановой. Следствием этого стала романтизация рыночных отношений, романтизация капитализма, двигавшая многими в начале 1990-х и до сих пор не изжитая огромной частью бывшей интеллигенции, верящей, что проблемы сегодняшней России от того, что капитализм у нас какой-то ненастоящий (пример такой романтизации — недавний «Музей 90-х» на Кольте). Есть мрачная ирония истории в том, что люди сегодня ищут возможности общественно и производственно значимого функционирования отношений между людьми там, где, как показывал Маркс, есть лишь отношения между товарами.

Как же выйти из этого порочного круга между вектором на власть тотального знания и отчуждением капиталистических отношений? Это важный вопрос, стоящий перед левыми, на который необходимо сформулировать ответ. Попыткой ответа на этот вопрос как раз и были советы: радикально демократический проект, давший название всей советской эпохе, но задавленный, однако, партийной линией власти. Был ли советский союз советским? В общем-то, нет, а если и был, то очень ограниченный период. Поэтому над вопросом о формах институционализации личных отношений, о создании советов как ячеек, переводящих человеческие отношения в отношения политические, трудовые, экономические, нужно серьезно задуматься.

Другое сложное наследие СССР, которое нам досталось, связано с первым: как внутри Советского союза установилась на уровне идеологии гегемония абсолютного знания, так во внешней политике он устанавливал собственную гегемонию над радикальными революционными левыми проектами: революциями, национально-освободительными войнами, левыми партиями. Конечно, здесь был и положительный эффект, так как без поддержки СССР многие из этих движений чисто экономически не смогли бы существовать. Но одновременно Советский союз не позволял социализму в мире обрести какие-либо иные полюсы, экономические и идеологические, автономные от его власти; самый известный пример этому — ввод танков стран Варшавского договора в Прагу в 1968 году. Из-за такого дефицита автономии воронка, образовавшаяся после того, как СССР пошел ко дну, затянула в себя слишком много связанных с ним левых сил и создало ощущение тотального краха левого проекта. Говоря иначе, проблема, о которой идет речь, это проблема децентрализации. И если, говоря об “университетском дискурсе”, я говорил о централизации внутри одной страны, то здесь — о централизации в мире в целом.

И так же, как в масштабах мира крушение СССР привело к сильному ослаблению левого движения, так и в масштабах России существование, а потом крушение СССР привело к краху концептов, которые были к нему привязаны усилиями советских идеологов: солидарность, равенство, утопия, социализм, коммунизм… Людям сегодня необходимо осмыслить, что солидарность — не то же самое, что конформизм, равенство — не то же, что уравниловка, а мысль о радикально ином будущем — не обязательно пустословие или опасное прожектерство. Таковы последствия советской идеологической монополии и сверхцентрализации.

Сергей Решетин, публицист, профсоюзный работник

Итак, что плохого породил СССР, с чем мы имеем дело до сих пор?

1. Номенклатура.

Сегодня повсеместно критику общественного устройства подменяют руганью в адрес личности первого лица государства. При этом как-то опускается, что половина небожителей политического небосвода были ровно там же и аж 20 лет назад, в ельцинские времена. Либералы об этом вспоминать не любят: тогда рушиться распространенная среди них идеологическая объяснительная схема. Мол, при Ельцине было хорошо, да не успели все реформы провести: еще и потому, что пришел «злобный» Путин и все испортил.

Но что из себя представляла элита во времена Ельцина? Эта та часть средней и высшей советской номенклатуры конца 1980-х, которая оказалась наиболее чуткой к новым временам. Об этом хорошо рассказывает Ходорковский в своей статье, в частности объясняя, почему для самого популярного сегодня оппозиционного политика, Алексея Навального, закрыт социальный лифт наверх: тот банально слишком молод, в начале 1990-х он физически себя проявить не мог. В том числе об этом и автобиографическая книга Авена и Коха, которые опросили гайдаровскую команду («Революция Гайдара: история реформ 90-х из первых рук»). Они прямо так и говорят: да, в молодости, благодаря происхождению, мы были в элите, но на вторых ролях, и перспектив карьерного роста в Советском Союзе не имели. Потому и вспоминают о 1990-х с радостью, – в отличие от подавляющего большинства населения страны, — когда старшие товарищи дали им шанс проявить себя.

Часто левые любят объяснять развал СССР, критикуя позицию советской бюрократии 1970-х. Почувствовав нарождающийся кризис советского проекта, та отказалась проводить жизненно важные реформы, предпочла упрочить свои позиции в обществе. Но также не стоит забывать и о том, что именно этот слой и породил наших сегодняшних «хозяев жизни».

2. Вытравливание низовой демократии.

Мы очень много обсуждали, почему в России недостаток низовой самоорганизации; почему протестуют мало и, скорее, не требуют, а выпрашивают у власть имущих блага написанием различных жалоб, устанавливая с ними персональные неформальные отношения. Настолько, что эти темы уже успели навязнуть на зубах.

Но как же наша страна докатилась до такого после потрясшего весь мир 1917 года, ставшего ярчайшей вспышкой низовой демократии? При Сталине была физически уничтожена традиция революционной интеллигенции и вот сегодня у наших интеллектуалов модно быть снобами, а по любому поводу вставлять филиппики про «быдло» и «совок». Бюрократический аппарат советского государства проникал во все сферы жизни общества и вот все практики низовой демократии выкорчеваны на корню, люди на массовое политическое действие не готовы, разве что кинуть бюллетень в избирательную урну. И вот в начале 1990-х правительство Гайдара проводит шоковую терапию, и в России, как и в Чили, Польше и других странах, если верить Наоми Кляйн, на годы вперед возникает повальная общественная апатия. Так что, пожалуй, удивительно обратное: как, несмотря на двойной проигрыш: на провал советского революционного проекта и на 1990-ые, – наше общество всё же продолжает поднимать голову.

Конечно, в СССР было много хорошего, — ведь Советский Союз был поражающей своим масштабом попыткой построения общества на основе принципа социальной справедливости. Советский Союз критиковать необходимо, но именно с левых, социалистических позиций. Обозвать его «цитаделью зла» и отмахнуться от него легче легкого, но это лишь означает дать зеленый свет всей той общественной деградации, всему мракобесию, клерикализму и дебилизации населения, которые буйным цветом цветут за окнами наших домов. А если мы хотим радикального переустройства общества на более справедливых началах, то нам необходимо понять и хорошенько осмыслить причины неуспеха этого проекта, чтобы не повторить ошибок в будущем.

В оформлении материала использованы кадры из фильма Жан-Люка Годара «Альфавилль» (1965).

«Альфавилль» не имеет отношения к теме статьи.

Алфавилль — классический капиталистический город, автомобилецентричный и коммерческий.

Просто посмотрите на его улицы — куча личных автомобилей и рекламные вывески:

http://i.imgur.com/tcvWwFA.png

http://i.imgur.com/exKxLZl.png

http://i.imgur.com/fSa0vvC.png

http://i.imgur.com/JRTJIpx.png

http://i.imgur.com/jpEY0K8.png

http://i.imgur.com/e7ys7wU.png

http://i.imgur.com/6wJcOko.png

Щедрые парковки для личных автомобилей, в том числе подземные:

http://i.imgur.com/VtWiRM3.png

http://i.imgur.com/dJF1FVu.png

http://i.imgur.com/IJI1Sd0.png

http://i.imgur.com/5snCNY1.png

По радио разглагольствуют про «traffic news» (самая актуальная тема).

Дневной вид города из окна — автомобильный смог:

http://i.imgur.com/2syZRn4.png

В городе есть железная дорога, но ею никто не пользуется:

http://i.imgur.com/55PQBMr.png

Автобусов практически нет.

Сам Леми Кошён вместо поезда или самолёта добирается в город на личном автомобиле — 9 тысяч километров!

«Межзвездное пространство» — аллюзия на систему американских межштатных хайвеев.

Даже Альфа-60 вопрос о марке личного автомбиля ставит сразу после вопроса о возрасте (Леми Кошён с гордостью отвечает — Ford Galaxy).

Бессмысленные вендинговые автоматы, которые только вымогают деньги:

http://i.imgur.com/kc9yMUd.png

Альфа-60 занимается «suppression of crime», наличие полиции:

http://i.imgur.com/6Fx2Lue.png

театр казни с электрическими креслами:

http://i.imgur.com/guh2AKt.png

— всё это дополнительные свидетельства капитализма.

Ответил тут http://users.livejournal.com/_iga/165653.html